「越前山續忍道」から月所丸と大嶽をめざす~朝倉氏の小谷来援ルートを体感する

日 時 平成24年10月7日(土) 10時~16時 参加者29名」

「越前山續忍道」から月所丸と大嶽をめざす-朝倉氏の小谷来援ルートを体感する-

集合は、JR北陸線河毛駅東口(長浜市)です。

福寿丸へは、小谷城の西側尾根先端部麓にある清水神社のところから、山崎丸経由で登城することも出来るが、折角なので、東側尾根の小谷城から登り、小谷城頂部の山王丸の奥を一旦下りて、六坊跡経由で大嶽城→福寿丸→山崎丸をめぐって下山することをお薦め。

月所丸は小谷城の最北端に築かれた、訪れる人も少ない秘境です。「越前山續忍道」は月所丸を経て北へと続く山道で、小谷城絵図にその名が記されています。浅井氏が織田信長と戦った元亀争乱期には、越前との連絡をはかる間道として、また朝倉氏の小谷来援ルートとして機能したことから、信長軍はこの道の制圧をはかっています。

今回の探訪会では、小谷山北端の茂坂峠から「越前山續忍道」に入り月所丸、六坊を通って、朝倉軍が守備した大嶽・福寿丸・山崎丸を訪れます。朝倉氏の小谷来援ルート体感します。

山王丸から大嶽城方向を撮影

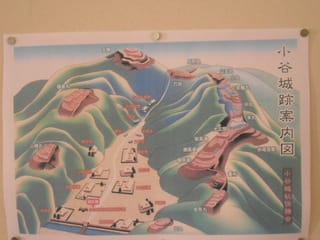

小谷城の復元模型

山王丸から谷筋へ下り、さらに山道を登った所に大嶽城があり、小谷城の支城の一つとして機能していた。ここは小谷城の主郭部からは100メートル以上高く、小谷山の頂上もここにある(海抜495メートル)。現在は元亀年間に朝倉軍が駐留した際に築かれたと考えられる、曲輪・横堀群などが残されている。これらの遺構は直角に成型されており、小谷城の主郭部より高度な技術がうかがわれる。

浅井亮政の築城当初は、小谷城はこの大嶽にあったとの説もある。考古学的に裏付けるものはないが、六角氏の天文年間の文書には、確かに「大嶽」の単語がいくつか見られる。

福寿丸・山崎丸

大嶽城から見ると南に二本尾根が分かれている。うち東側の一本が小谷城の主郭部であるが、西側のもう一本にも小規模ながら城郭の遺構が残されている。これらは大嶽城と同じく元亀年間に朝倉軍が築いたものと考えられ、江戸時代の地誌などから「福寿丸」「山崎丸」と現在では呼んでいる。これらの遺構は、長方形に成形され、当時としてはとても高度なものである。

お城のデータ

所在地:長浜市(旧東浅井郡湖北町)小谷郡上町 map:http://yahoo.jp/Dxi3nG

現 状:山林

区 分:山城(砦)

築城期:織豊期・・元亀3年(1573)

築城者:朝倉氏

遺 構:曲廓・土塁・竪堀・堀切・現地説明板

標 高:495m 比高差:390m

目標地:小谷城

訪城日:2011.10.7

お城の概要

小谷城から大嶽山の山頂までは約30分。大嶽城は主曲輪を中心として4つの曲輪から構成され、主曲輪の周囲には高さ2~4mの土塁を廻らせ、周囲に二の曲輪といった輪郭式の曲輪配置としている。

山頂から派生する西側尾根は福寿丸、山崎丸を経て北国脇往還道へ通じる重要ルート、比較的緩やかな斜度ということもあって二の曲輪西側下には、土塁を廻らせた三の曲輪と、四の曲輪と配している。

三の曲輪、および四の曲輪前面には足の長い2条の竪堀が配され、竪堀の規模は小谷城の至る所で観られるどの竪堀よりも大きく、築城時期の違いを予感させた。

また、二の曲輪の土塁は高さ1m~4mと高さが一様ではなく、ここでも大嶽城が改修されたことを暗示しているように思えた。

北側尾根筋には2本の堀切が配置され、山城には一般的な堀切が小谷城周辺では観ることが無く新鮮なものに感じられた。

なお、小谷城関連の城砦で堀切が観られるのは朝倉軍が守備していたとされる月所丸と大嶽城だけで、ここにも浅井氏と朝倉氏の築城思想の違いがみられて興味深い。

お城の歴史

大嶽城は小谷城の北にあり、山王丸より六坊跡に至る尾根より清水谷の渓谷を越え、距離にして約500mほども登った小谷山(495m)の山頂に築かれた小谷城の支城的な位置づけにある。

この大嶽城は元亀3年以降、朝倉氏が越前より来援した時に山崎丸、福寿丸、および月所丸と共に築いたもので、元亀3年(1572)8月織田信長による小谷城攻めがされた時には、朝倉氏の斉藤、小林、西院坊らが立て籠もっていた。

信長公記 13、刀根山合戦 刀根山の戦並に一乗谷攻破るの事

・・・朝倉義景以下主だった者達は刀根山から敦賀をさして退却していた。これを追尾した織田勢は刀根山の嶺で朝倉勢に追いつき、大波が浜の砂をさらうように次々と朝倉勢の首を斬獲していった。・・・討ち取られた者のうち、名のある者は朝倉治部少輔・朝倉掃部助・三段崎六郎・朝倉権守・朝倉土佐守・河合安芸守・青木隼人佐・鳥居与七・窪田将監・託美越後・山崎新左衛門・土佐掃部助・山崎七郎左衛門・山崎肥前守・山崎自林坊・細呂木治部少輔・伊藤九郎兵衛・中村五郎右衛門・中村三郎兵衛・兼松又四郎の討ち取った中村新兵衛・長嶋大乗坊・和田九郎右衛門・和田清左衛門・疋田六郎二郎・小泉四郎右衛門、そして美濃の斎藤龍興や印牧弥六左衛門など多数に及んだ。

このうち印牧弥六左衛門は不破光治配下の原野賀左衛門という者に捕らえられ、信長公の御前に引き出されてきた。・・・信長公はその武功と神妙な態度とに打たれ、「向後信長に忠節を誓うならば、一命は助けよう」と言った。しかし印牧は、「朝倉に対し、日頃より遺恨はあり申した。しかし歴々が討死して勝敗あきらかとなった今になって敵方へそのような不満を申し立て、それで命を助けられたところで、もし将来織田殿へ忠節かなわなかった時にはその不満の言葉さえも命惜しさのでまかせであったかと思われましょう。そうなれば御扶持もままならず、実情も外聞もまことに見苦しき次第になり果て申す。されば、この上は仕官の儀は結構仕り、腹を仕るべし」と乞い、許されて自害した。前代未聞の見事なる最期であった。

この戦で落城した朝倉方の城塞は、大嶽・焼尾・月ヶ瀬・丁野山・田部山をはじめ、義景本陣の田上山や疋田・敦賀・賎ヶ岳の各城など数多にのぼった。また若狭で織田勢に味方していた粟屋越中の城に対して築かれた十ヶ所の付城にいた兵たちも退散した。

一乗谷に帰った朝倉義景は大野の六坊賢松院に退いたが、式部大輔に裏切られ自害して果てた。一条谷城は、朝倉氏を見限った平泉寺宗徒に攻められ落城した。

8月26日朝倉氏を攻め滅ぼした信長は虎御前山に軍を進めると、翌27日小谷城攻めを再開。

織田軍は大嶽城を落としたことで防御が手薄となった小谷城搦手の清水谷から攻め上がると、長政の父・浅井下野守久政の籠もる京極丸を落とし、9月1日浅井長政を自刃に追い込んだ。

大嶽城跡で、まず昼食(友人の少年城郭研究家のお弁当!)

大嶽城跡で、まず昼食(友人の少年城郭研究家のお弁当!)

標高495mと494.5mの2枚表記(友人に質問=4捨5入とか)

標高495mと494.5mの2枚表記(友人に質問=4捨5入とか)

探訪:「越前山續忍道」から月所丸と大嶽城址・福寿丸・山崎丸をめざす

<script type="text/javascript" language="javascript" src="http://blogimg.goo.ne.jp/swf/player/202784?type=l"></script>

<object id="deploy/slideshow" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" width="650" height="530" align="TL"><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="scale" value="noscale" /><param name="movie" value="http://blogimg.goo.ne.jp/swf/player/slideshow.swf?20100720" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="FlashVars" value="chno=202784" /><param name="wmode" value="transparent" /></object>

参考資料:滋賀県中世城郭分布調査、信長公記、淡海の城、近江の城郭

本日の訪問ありがとうございす!! 感謝!!

石積の町・・・坂本はほとんど「穴太積み」

石積の町・・・坂本はほとんど「穴太積み」

猿の霊石(東本宮を出て振り返れば、お猿さんが座ったように見えます)

猿の霊石(東本宮を出て振り返れば、お猿さんが座ったように見えます)

研修会終了後、世界大凧会館に到着、解散です!

研修会終了後、世界大凧会館に到着、解散です! 一の郭の西面の石垣 6m以上の高石垣である

一の郭の西面の石垣 6m以上の高石垣である 一の郭

一の郭 一の郭と二の郭の間の堀切と土橋

一の郭と二の郭の間の堀切と土橋 北西方面の繖山(観音寺山) 佐々木六角氏の居城・観音寺山城がある

北西方面の繖山(観音寺山) 佐々木六角氏の居城・観音寺山城がある

ひっぱりだこです

ひっぱりだこです

チィッパー

チィッパー

下山後、参加者で記念撮影(少年探訪者4名)

下山後、参加者で記念撮影(少年探訪者4名)

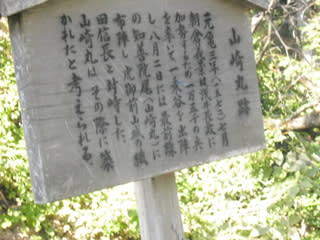

福寿丸東側虎口前に立つ石碑と説明板

福寿丸東側虎口前に立つ石碑と説明板

福寿丸東側虎口前に立つ石碑と説明板

福寿丸東側虎口前に立つ石碑と説明板

大嶽城跡で、まず昼食(友人の少年城郭研究家のお弁当!)

大嶽城跡で、まず昼食(友人の少年城郭研究家のお弁当!) 標高495mと494.5mの2枚表記(友人に質問=4捨5入とか)

標高495mと494.5mの2枚表記(友人に質問=4捨5入とか)

長浜市のはらっぱ倶楽部より封書が!「古代ロマンを訪ねて」ふるさと歴史ウォークにさんかしませんか?・・・・スケジュール確認・即、電話で申込み。

長浜市のはらっぱ倶楽部より封書が!「古代ロマンを訪ねて」ふるさと歴史ウォークにさんかしませんか?・・・・スケジュール確認・即、電話で申込み。 受付・・・・参加費300円、分厚いレジュメ資料を頂き!

受付・・・・参加費300円、分厚いレジュメ資料を頂き! はらっぱ倶楽部の「横山地域の魅力再発見」の看板・・・!

はらっぱ倶楽部の「横山地域の魅力再発見」の看板・・・! 会長さんの訓示で、「古代ロマンを訪ねて」ふるさと歴史ウォークの始まり・・・。

会長さんの訓示で、「古代ロマンを訪ねて」ふるさと歴史ウォークの始まり・・・。

入山入り口に天満神社に、怪我無きようにお願いして・・・、林道を10mでいきなり、旧道?沢登り様な登山道!

入山入り口に天満神社に、怪我無きようにお願いして・・・、林道を10mでいきなり、旧道?沢登り様な登山道! 傾斜度きつく、写真もブレテます。

傾斜度きつく、写真もブレテます。

登山道に、根っこのオブジェが出迎え!

登山道に、根っこのオブジェが出迎え! 会長さん似の木の根っこ発見!

会長さん似の木の根っこ発見! 松茸?発見

松茸?発見

クラゲ茸?ハナビラニカワタケ!

クラゲ茸?ハナビラニカワタケ!

天狗のうちわ!

天狗のうちわ! 冥加をお土産にGET!

冥加をお土産にGET! 今まで、歩いて来た登山道【牛買道】!

今まで、歩いて来た登山道【牛買道】! 鉄塔の間の低い所を、登山道【牛買道】!を峠越え、米原市側から”パシャ”

鉄塔の間の低い所を、登山道【牛買道】!を峠越え、米原市側から”パシャ” 息長稜です

息長稜です 宮内丁の御法度!だ?

宮内丁の御法度!だ? 通行禁止!

通行禁止!

峠から、横山縦走路を茶臼山古墳へ

峠から、横山縦走路を茶臼山古墳へ 初めてのビューポイント!長浜市方面

初めてのビューポイント!長浜市方面 古墳群の始まり・・・

古墳群の始まり・・・

左虎御前山、右が小谷城・・・

左虎御前山、右が小谷城・・・

龍ヶ崎古墳の【姉川合戦で、織田信長の砦】が!

龍ヶ崎古墳の【姉川合戦で、織田信長の砦】が!

赤真弓の実

赤真弓の実 イワシャジン?

イワシャジン?

高野ほうきの花、綺麗!

高野ほうきの花、綺麗! コナラ林・・・の木漏れ日を

コナラ林・・・の木漏れ日を

横山茶臼山古墳

横山茶臼山古墳

ご馳走に!

ご馳走に! 下山、(茶臼山古墳登り口)し、

下山、(茶臼山古墳登り口)し、 北郷里から、左端が茶臼山古墳、雲の下が【名峰伊吹山】。その間の高い所に【姉川合戦で、織田信長の砦】が!

北郷里から、左端が茶臼山古墳、雲の下が【名峰伊吹山】。その間の高い所に【姉川合戦で、織田信長の砦】が!

徳川家康の大活躍戦勝した砦、岡山へ

徳川家康の大活躍戦勝した砦、岡山へ

ガイドブック!

ガイドブック! ただ、一か所残る石垣!

ただ、一か所残る石垣!