【城攻め追体験】怒りに燃える信長、小谷城攻略シーンを追う

第3回 6月11日(土)【ハードなコース】

「小谷城背面攻撃」小谷城背面攻撃から朝倉軍への追撃までをたどる。

○焼尾砦から大嶽城攻撃をメインに

9:30 小谷城戦国歴史資料館

10:00~10:30 小谷上田山町 和泉神社

10:30~12:00 焼尾砦跡~

参加しましたが、体調悪く、ここで退散しました!残念!

大嶽城跡

13:00 月所丸跡、越前忍び道

14:00 中島城跡、丁野山城跡

15:30 小谷城戦国歴史資料館

お城のデータ

所在地 :長浜市(旧:東浅井郡湖北町)小谷上山田町 map:http://yahoo.jp/WKySDR

現 状:山林

区 分:陣城

築城期: 織豊期 天正元年(1573)

築城者:浅井氏

守 將:浅見対馬守

遺 構 : 削平地、堀切

標 高:253m 比高差:120m

目標地:和泉神社

駐車場:和泉神社の駐車場

訪城日 :2016.6.11

お城の概要

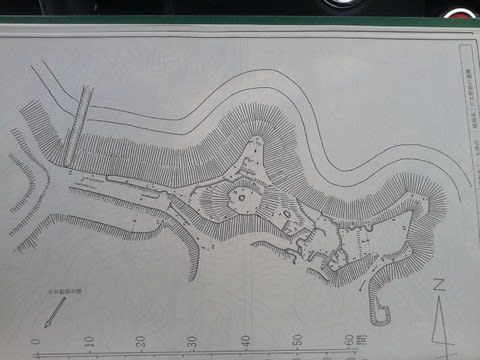

上山田の集落から山田川の神明橋を渡り、すぐ左に神明宮跡の石碑の裏手に、大嶽城への案内板と山道がある。

急坂を登って一旦平坦になり、さらに登ると下山田の集落が望める平坦地がある(標高253m)、ここが焼尾丸。土塁も何もなく、かなりスペース的には狭い。

焼尾砦は小谷山山頂にある大嶽城から見て北西の尾根上にある砦。旧湖北町上山田から小谷山頂につづく細長い尾根の平坦地(標高253m)に 土塁など遺構はないが、小谷城址保勝会蔵の「小谷城絵図」では、焼尾砦は上山田の上部に描かれいる。

お城の歴史

信長公記 信長公記 11、決壊 阿閉謀叛の事

8月8日になり、江北の土豪阿閉淡路守貞征が信長公へ内通してきた。すると信長公は夜中にもかかわらず岐阜を出陣し、そのまま敵城月ヶ瀬城へ攻め寄せ、翌晩までに開城させてしまった。

そして10日には旗下の諸勢を大嶽北方の山田山に集結させ、越前への主通路を遮断した。このため越前から出陣してきた朝倉義景の二万の援軍は小谷に近付くことができず、余呉・木之本・田部山方面に布陣しなければならなかった。

また近年になって浅井久政は大嶽山麓の焼尾という地に砦を築いて浅見対馬に守らせていたが、この浅見も阿閉貞征にならって信長公へ通じた。

12、追撃 大筒・丁野攻破らるるの事

信長公に通じた浅見対馬は、8月12日みずからが守る大嶽下の焼尾へ信長公の人数を引き入れた。

その夜はことのほか風雨が激しかったが、信長公は虎御前山の本陣に嫡男信忠殿を残し、みずから馬廻を率いて大雨の中をずぶ濡れになりながら大嶽へ攻め上がった。大嶽には斎藤・小林・西方院らの越前衆五百ばかりが番手として籠っていたが、信長公直々の攻撃の前にたまらず降伏した。

降伏した越前兵は、すべて討ち果たされて当然のところであった。しかし夜の闇に加えて折からの風雨が敵方の視界をさえぎり、当の朝倉義景がこの大嶽陥落を気付いていないおそれがあった。そこで信長公は降兵たちの命を助けて朝倉本陣へ向かわせ、彼らに大嶽が落去してもはや戦勢を支えがたくなった事実を知らせさせた。このとき信長公は、このまま一挙に朝倉義景の陣所を抜く考えを固めていた。

信長公は大嶽に塚本小大膳・不破光治・同直光・丸毛長照・同兼利らを置くと、すぐさま丁野山の攻撃にかかった。ここには越前平泉寺の玉泉坊が籠っていたが、これもまたたく間に降伏して退散した。・・・・云々

天正元年(1573)8月の織田信長による小谷城攻めに際し、江北の守りの要である山本山城の守将浅井氏重臣の阿閉貞征が寝返り、信長は8月10日に小谷城北の山田山(下山田城)に布陣することができた。

このため、北方防備の必要に迫られた小谷城は焼尾砦を構え、浅見対馬守を入れ置いたと考えられている。

小谷山山頂・大嶽城の北方を守備する浅見対馬守は、信長に内応し8月12日に織田軍を焼尾砦に引き入れ、織田軍はこれを足掛かりに大嶽城を攻め落とした。

- 江北の守護・京極氏は、戦国時代も中頃になると内訌により衰退し、家臣間の覇権争いが起こり大永3年(1523)には浅井氏・三田村氏・今井氏・堀氏らが浅見氏を盟主として結束、京極高清の家宰上坂信光を上平寺城に攻め、京極高清と上坂信光を尾張へと追放し、高清の嫡男・高広(高延)を擁して京極家当主と仰ぎ、浅見貞則の居城・尾上城に迎えた。 ところが、京極高広を奉じた浅見貞則の専横に対し、翌年、浅井亮政は貞則と争って高広を奪い小谷城に迎えると共に、先きに尾張へと追放した京極高清も小谷城へ迎え入れた。 以後、浅井氏が台頭するが長政の代まで浅見氏は浅井氏に従属することはなかったと云われ、こうした経緯が浅見氏の裏切りに繋がったと考えられている

- 天正元年(1573年)、浅井氏側の浅見対馬守は焼尾丸を守っていた。

- 同年8月8日、山本山城主阿閉貞征が羽柴秀吉の調略で織田側に寝返ったことで、小谷山包囲網が可能となった。

- 同日、信長は岐阜城を出発し、同月10日、越前から小谷山へのルートを封鎖し、援軍に南下してきた朝倉義景の2万の軍勢を小谷城への入城を阻止し、木之本や余呉に足止めした。この中、焼尾丸を守る浅見対馬守が降伏した。

- 8月12日、畿内に襲来した嵐を好機として、信長は浅見対馬守の手引きで大嶽を攻撃、落城させた。翌13日、形勢不利と見て撤退する朝倉氏を強襲し、刀根坂の戦いで壊滅的な打撃を与え、嫡男信忠の手勢を押さえに残して、越前に攻め込み朝倉氏を滅亡させた。

- 8月26日、信長は虎御前山に帰陣し、翌27日、羽柴秀吉の軍勢が清水谷の急傾斜から、小谷城京極丸を急襲し陥落させ、浅井久政が守る小丸を落城させ、久政は自害、翌日には本丸も落ち、浅井長政は本丸の袖曲輪の赤尾屋敷で自刀し、浅井氏は滅亡した。 (「wikipedia」 小谷城などから)

- しかしながら、この浅井氏滅亡の日には異論がある。太田浩司氏によると、浅井長政から片桐且元の父である孫右衛門尉へ8月29日付けで籠城の礼の手紙が残っていること、浅井久政が同月27日に西野弥治郎あてに出した文書も残り、結局8月29日に久政が、9月1日に長政が自刀ということになるという。(「浅井長政と姉川合戦」太田浩司著)ということで、焼尾砦の降伏は、山本山城のそれとともに小谷城陥落の一つの引き金となった。

焼尾砦(未訪の砦)に到着!

50m程登り、体調が悪い!(気温30℃で、熱射病か?ガイドさんの了解を得て一人で下山)

50m程登り、体調が悪い!(気温30℃で、熱射病か?ガイドさんの了解を得て一人で下山)

一人で下山  下山田集落

下山田集落

焼尾砦(案内板は無いは、檜にピンクpp紐が3本位巻かれた平坦地)

参考資料:信長公記

本日の訪問ありがとうございす!!

https://www.facebook.com/osamu.tanaka.5074/posts/1042186799277228

https://www.facebook.com/osamu.tanaka.5074/posts/1042186799277228 下剋上の織豊期にロマンは膨らむ!!!

下剋上の織豊期にロマンは膨らむ!!! 円墳で発見された石臼破片

円墳で発見された石臼破片 城山トンネルの上の杉の木の辺り主郭。

城山トンネルの上の杉の木の辺り主郭。

正福寺横から城道を登る

正福寺横から城道を登る

正福寺の背後に。

正福寺の背後に。

カーブミラーを右へ

カーブミラーを右へ

八幡神社

八幡神社 地蔵堂

地蔵堂 駐車位置(グランド)

駐車位置(グランド)

山麓館か跡か?

山麓館か跡か?

姉

姉

秋葉神社の鳥居前

秋葉神社の鳥居前

大堀切

大堀切

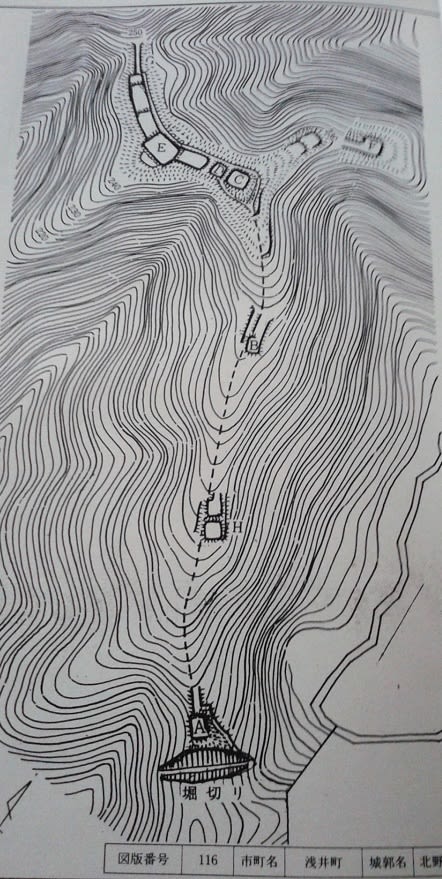

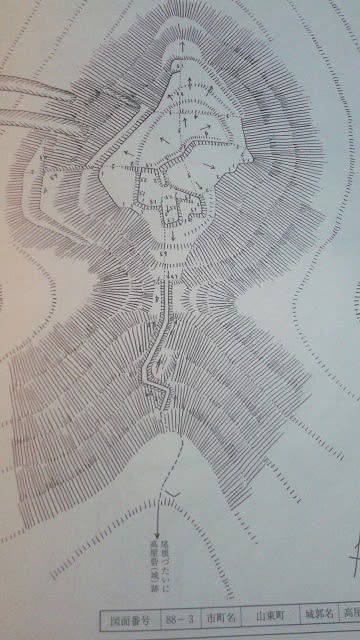

作図:長谷川博美氏(滋賀県中世城郭分布調査9 滋賀郡の城:踏査図)

作図:長谷川博美氏(滋賀県中世城郭分布調査9 滋賀郡の城:踏査図) この林の中が、穴太野添の遺構

この林の中が、穴太野添の遺構 滋賀県中世城郭分布調査より

滋賀県中世城郭分布調査より 穴太野添古墳駐車場

穴太野添古墳駐車場 獣道を10m程入り

獣道を10m程入り

石の手前を東に

石の手前を東に 土橋を抜ける

土橋を抜ける

砦の頂部

砦の頂部 頂部の凹み(狼煙穴か?)

頂部の凹み(狼煙穴か?)

塹壕堀・・・白鳥超えの街道を上から、狙い打ちか!

塹壕堀・・・白鳥超えの街道を上から、狙い打ちか!

50m程登り、体調が悪い!(気温30℃で、熱射病か?ガイドさんの了解を得て一人で下山)

50m程登り、体調が悪い!(気温30℃で、熱射病か?ガイドさんの了解を得て一人で下山) 下山田集落

下山田集落

遺構A

遺構A  堀切(切り通し)

堀切(切り通し)

遺構H

遺構H 小谷山

小谷山

頂部手前

頂部手前

hC砦頂部標高258m

hC砦頂部標高258m 小堀切

小堀切

遺構Fへ

遺構Fへ

小谷山

小谷山

は次回

は次回

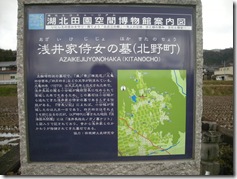

北野集落の北の山麓に墓地ある、ここに駐車して、堀切=切り通しから南の北野砦・北の北野スミ櫓城(砦)へ

北野集落の北の山麓に墓地ある、ここに駐車して、堀切=切り通しから南の北野砦・北の北野スミ櫓城(砦)へ  北野スミ櫓城(砦)・・・遠景

北野スミ櫓城(砦)・・・遠景 北野砦遠景

北野砦遠景

登り口

登り口

堀切?竪堀?

堀切?竪堀?

e Fは、背後の尾根から堀切・竪堀(土橋はあるが)で遮断。

e Fは、背後の尾根から堀切・竪堀(土橋はあるが)で遮断。  C・Ⅾ・E遺構へ

C・Ⅾ・E遺構へ

獣害ヘンスにつかまり、川を背に回り込む。

獣害ヘンスにつかまり、川を背に回り込む。

駐車位置(墓地駐車場)からの遠景

駐車位置(墓地駐車場)からの遠景

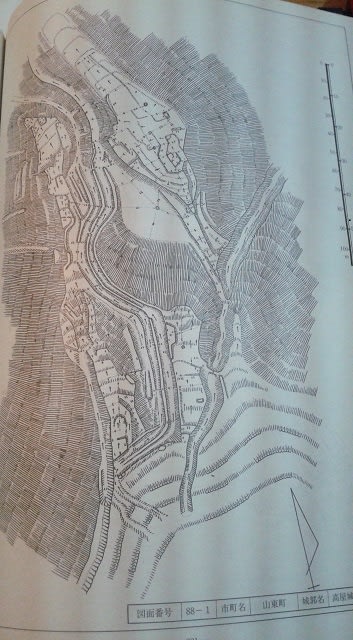

高屋城と高屋砦は林道で分断された。元は、高屋城から砦まで、二重堀が続いていたか?

高屋城と高屋砦は林道で分断された。元は、高屋城から砦まで、二重堀が続いていたか? 新林道を徒歩で下ると、高屋城に至る

新林道を徒歩で下ると、高屋城に至る  土砂崩れの林道

土砂崩れの林道

写真の下シミは手袋が写っているようです。

写真の下シミは手袋が写っているようです。

・・登り口が分からず未訪だが。

・・登り口が分からず未訪だが。 久徳城跡の前を通り来栖へ

久徳城跡の前を通り来栖へ

調宮神社から【栗栖城山麓館】

調宮神社から【栗栖城山麓館】

神社に駐車、 道の先にある獣除けフェンスの扉を入り、やや左方向に砂防堰堤のある大きな谷筋を少し奥に入ると右手に小さな谷が合流して来る。その2本目の谷筋に入り、南方向に尾根に向かって登る。尾根筋に到達すれば(幅広の分厚い白いテープが多数取り付けられている。が、帰りは見えない?)、今度は東(左手)に尾根筋登るがこれがかなり急斜で100m位登ると頂部に出る。

神社に駐車、 道の先にある獣除けフェンスの扉を入り、やや左方向に砂防堰堤のある大きな谷筋を少し奥に入ると右手に小さな谷が合流して来る。その2本目の谷筋に入り、南方向に尾根に向かって登る。尾根筋に到達すれば(幅広の分厚い白いテープが多数取り付けられている。が、帰りは見えない?)、今度は東(左手)に尾根筋登るがこれがかなり急斜で100m位登ると頂部に出る。

須川山城~須川山砦(遠景)

須川山城~須川山砦(遠景) 県道551号沿いの石碑(遠藤直経のゆかりの地)

県道551号沿いの石碑(遠藤直経のゆかりの地)