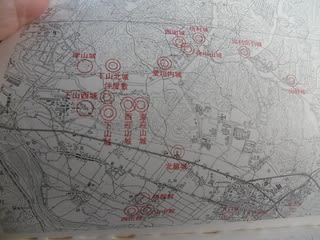

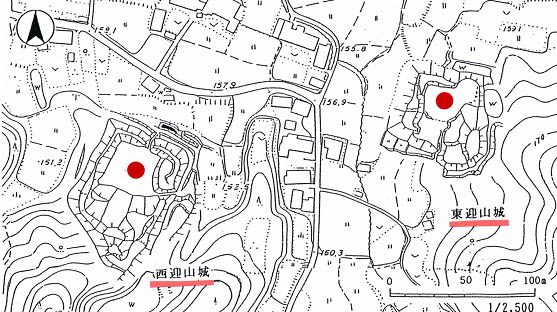

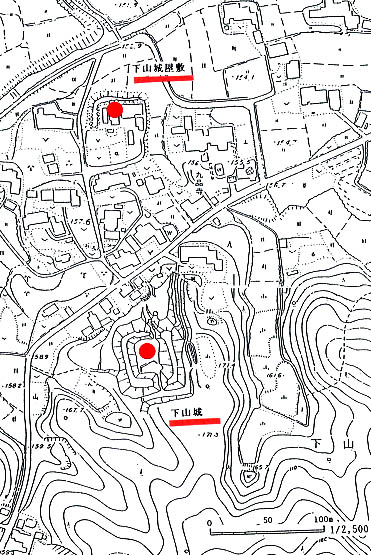

東迎山城 ・ 西迎山城 甲賀郡水口町下山

両城とも伴氏の城と伝える。どちらの城も四方土塁型で周囲に空堀や水堀がある。

西迎山の方は丘陵が斜面であり、南背後土塁のは切り込み式で高い。

模型写真

模型写真

・所在地:甲賀市水口町下山 map:http://yahoo.jp/9qlT2N

旧:甲賀郡水口町下山

・別 名:迎山城 西の丸

・目標地:九品寺前を東に100m

・区 分:丘城

・比 高:30m

・現 状:雑木林

・遺 構:堀・土塁・説明板

・築城期:戦国期

・城 主:伴伝佐衛門 伴又左衛門

・路上の駐車から:2分

・訪城日:2014.2.20

迎山城

大字下山字迎山 津田氏作業場東30mの所の南山道路より約100mの高所にあり土盛り高平均3m内面積600㎡東の丸は傍田氏宅の東にあり城跡または物見台城主は、伴伝佐衛門 伴又左衛門

県道164号線を挟んで、東側には東迎山城、西側に下山城が位置し、いずれも台地の先端に築かれている。

耕地により城域は北側土塁は破壊されているが、(甲賀地区における一般的な城館)

土塁なども削り取られているが、西側と南側に高さ1m足らずの低土塁が残る。南側には空堀を配して、丘陵を掘切っている。

西側は崖状に落ち込む自然地形で、現在でも高低差は7~8mを測る。

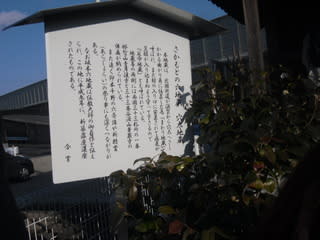

歴 史

この城は伴谷地域をその勢力化においた土豪伴氏の城跡です。伴氏は延慶年間(1308~1310年)に櫟野(いちいの)<=旧甲賀町>から移り住んだと伝えられ、近隣である柏木の山中氏、水口の美濃部氏と拮抗したり協力したりして領地を支配しました。

伴氏は俗に言う甲賀武士であり、戦国末期の甲賀群中惣の一員でありました。

参考資料:滋賀県中世城郭分布調査、甲賀市誌(甲賀の城)、淡海の城

本日も訪問、ありがとうございました。感謝!

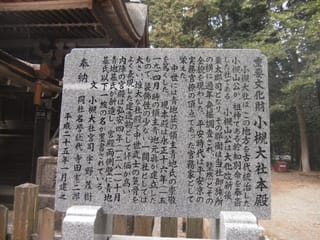

県道9号線青瀬橋の南詰、妙楽寺の反対側に上水道施設があり、そこに案内板と石碑が建っている。

県道9号線青瀬橋の南詰、妙楽寺の反対側に上水道施設があり、そこに案内板と石碑が建っている。 甲賀市史7巻甲賀の城より

甲賀市史7巻甲賀の城より

県道9号線沿いから黒川氏城へ。

県道9号線沿いから黒川氏城へ。

ここで一直線に加工されたような石を見つけました。、祭礼に使ったものカ。

ここで一直線に加工されたような石を見つけました。、祭礼に使ったものカ。

主郭北虎口(主郭北側より)

主郭北虎口(主郭北側より) 主郭北虎口(主郭北側より)

主郭北虎口(主郭北側より) 主郭北虎口(主郭より)

主郭北虎口(主郭より) 主郭内

主郭内

主郭東側・・櫓台

主郭東側・・櫓台

主郭大手の桝型虎口前の石碑

主郭大手の桝型虎口前の石碑

主郭

主郭

北側【黒川氏城】・・・(遠望 ウグイ川より)

北側【黒川氏城】・・・(遠望 ウグイ川より) 北側 城道登り口(獣害フェンス外から)

北側 城道登り口(獣害フェンス外から)

設置場所・・・県道509号

設置場所・・・県道509号

講義「元亀争乱を歩く」 講師:仲川靖(滋賀県教育委員会文化財保護課) 会場:大津市坂本市民センター

講義「元亀争乱を歩く」 講師:仲川靖(滋賀県教育委員会文化財保護課) 会場:大津市坂本市民センター

光秀の供養塔

光秀の供養塔 穴太積みの石垣

穴太積みの石垣

足利義晴の供養塔

足利義晴の供養塔

十二将神社の鳥居から山寺城の前を通る道は、今でも「馬場」と呼ばれている。

十二将神社の鳥居から山寺城の前を通る道は、今でも「馬場」と呼ばれている。

本殿の西側空堀(操作場を造る際に周辺の城郭遺構が壊されたカ?)

本殿の西側空堀(操作場を造る際に周辺の城郭遺構が壊されたカ?)

西側の水堀(北~・南~)

西側の水堀(北~・南~) 大槻神社2の鳥居を背に登城口

大槻神社2の鳥居を背に登城口

小杖社(おづえしゃ)の石碑

小杖社(おづえしゃ)の石碑 参道脇の大空堀

参道脇の大空堀 小槻大社の二の鳥居

小槻大社の二の鳥居 竜王社

竜王社

中世には青地荘の領主青地氏の崇敬を篤した。現本殿は永正16年(1519)4月領主青地元眞が建立・・・・中世武士の気骨をよく表現した建築物として評価は高い。

中世には青地荘の領主青地氏の崇敬を篤した。現本殿は永正16年(1519)4月領主青地元眞が建立・・・・中世武士の気骨をよく表現した建築物として評価は高い。

蟹坂古戦場(かにさかこせんじょう)

蟹坂古戦場(かにさかこせんじょう) 熊谷板金の西横を詰め城へ

熊谷板金の西横を詰め城へ

竪堀

竪堀 土塁

土塁

主郭に東海道に向け石仏(台座から折壊)

主郭に東海道に向け石仏(台座から折壊)

国道脇に駐車

国道脇に駐車 県道9号線青瀬橋の南詰、妙楽寺の反対側に上水道施設があり、そこに案内板と石碑が建っている。

県道9号線青瀬橋の南詰、妙楽寺の反対側に上水道施設があり、そこに案内板と石碑が建っている。

林道~祠~uターンして

林道~祠~uターンして

駐車(農道)

駐車(農道)

土山城跡平面図(福永清治氏作図)

土山城跡平面図(福永清治氏作図)

郭Ⅰの内部

郭Ⅰの内部

駐車場登山口付近から50m東に、駐車利用することができます。

駐車場登山口付近から50m東に、駐車利用することができます。

現在 東光禅寺の裏山が頓宮城

現在 東光禅寺の裏山が頓宮城 東光禅寺参拝者用の無料駐車場を利用。

東光禅寺参拝者用の無料駐車場を利用。 城址碑・駒札

城址碑・駒札 現地説明板(駒札)

現地説明板(駒札)

郭Ⅱ(現在は主郭南側下には平削地は戦没兵士(英霊)の墓碑が。)

郭Ⅱ(現在は主郭南側下には平削地は戦没兵士(英霊)の墓碑が。) 縄張り図:甲賀市誌7巻「甲賀の城」より

縄張り図:甲賀市誌7巻「甲賀の城」より 主郭(虎口より)・・・奥に祠

主郭(虎口より)・・・奥に祠 手水岩のみ残っています

手水岩のみ残っています 北側土塁

北側土塁

北東側土涙

北東側土涙 東側:空堀

東側:空堀

北東の土塁より、主郭

北東の土塁より、主郭 虎口手前も土塁・武者隠し

虎口手前も土塁・武者隠し 空堀の北東隅は、崩落でした。

空堀の北東隅は、崩落でした。 虎口手前の土塁

虎口手前の土塁

頓宮城より、東海道・野洲川望む!

頓宮城より、東海道・野洲川望む!

東光禅寺の墓地

東光禅寺の墓地

左川田氏(踏査協力)

左川田氏(踏査協力) 講師長谷川氏(中央)の踏査図・右宮本氏(踏査協力)

講師長谷川氏(中央)の踏査図・右宮本氏(踏査協力) 参加者の記念撮影14名+2名

参加者の記念撮影14名+2名 現地見学会の踏査図面の概略説明・・・長谷川講師(右2人目)

現地見学会の踏査図面の概略説明・・・長谷川講師(右2人目)

入城開始

入城開始

」

」

滋賀県中世城郭分布調査より

滋賀県中世城郭分布調査より

縄張りで特徴的なことは横堀を多用している点にある。近江において横堀が観られる城砦は、甲賀地方の城館とは異例の黒川氏城の横堀は単に曲輪周囲に巡らせただけではなく、横堀を通路(堀底道)として使うことで敵を誘導、迎撃する横矢の計画的意図がみえ、戦術的に横堀を多用している。

縄張りで特徴的なことは横堀を多用している点にある。近江において横堀が観られる城砦は、甲賀地方の城館とは異例の黒川氏城の横堀は単に曲輪周囲に巡らせただけではなく、横堀を通路(堀底道)として使うことで敵を誘導、迎撃する横矢の計画的意図がみえ、戦術的に横堀を多用している。

昭和五六年建立

昭和五六年建立

ここで一直線に加工されたような石を見つけました。

ここで一直線に加工されたような石を見つけました。

県道へ下山しました。

県道へ下山しました。 設置場所・・・県道509号

設置場所・・・県道509号

天文11年(1542年)9月、伊勢の国司北畠具教は、甲賀に侵入しようとして、彼の武将神戸丹後守および飯高三河守に命じ、鈴鹿の間道を越えて山中城を攻めさせた。当時の山中城主は、山中丹後守秀国であり、秀国は直ちに防戦体制を整え、北畠軍はひとまず後退したが、直ちに軍政を盛りかえし、さらに北伊勢の軍政を加えて再度侵入し、一挙に山中城を攻略しようとした

このため秀国は、守護六角定頼の許へ援軍を乞い、六角氏は早速高島越中守高賢に命じて、軍政五千を率いさせ、山中城に援軍を送った。一方、北畠軍も兵一万二千を率い、蟹坂周辺で秀国と合戦した。この戦いは、秀国勢が勝利を収め、北畠勢の甲賀への侵入を阻止することができた。

近江の山中氏は、戦国時代に甲賀二十一家の随一と称され、鈴鹿山麓の山中村から起こったと伝えられている。山中氏は橘姓といい数種類の系図が伝来しているが、それぞれ異同が著しく、にわかにその世系を特定することは難しい。いずれにしても、平安末期ごろ、荘園の下司・公文として武士化していたようだ。

鎌倉時代はじめの、嘉禄二年(1226)、橘中務丞俊信が、鈴鹿山の賊を退治した功によって、山中村地頭.鈴鹿山盗賊追捕使に補任された。そして、山中にちなんで山中を称するようになったという。山中氏系図によると、俊信以前に岩屋・大平・石部・野村・山村・三雲・宇田・原らの諸氏が分出しており、山中氏は惣領を中心とした武士団を形成していたようだ。

また山中氏は、伊勢神宮祭司によって伊勢神宮柏木御厨の地頭職に補任され、幕府からも公卿勅使「儲役」、「鈴鹿峠警固役」を公認されていた。「儲役」とは朝廷が伊勢神宮に特別なことを祈願する勅使である公卿勅使を接待する役であり、「鈴鹿警固役」とは公卿勅使を近江・伊勢国境附近で警護する任をいった。

山中氏は鈴鹿山麓の山中村を本拠としていたが、やがて、惣領家は柏木御厨に移住したため山中氏は二流に分かれた。柏木に移った山中氏は、柏木御厨五郷(本郷・酒入郷・上山村郷・中山村郷・下山村郷)を領して、戦乱を生き抜き甲賀郡屈指の国人領主に成長していったのである。