・・・信長の側室お鍋方(元小倉右京亮の正室)

・・・信長の側室お鍋方(元小倉右京亮の正室)

お城のデータ

別 称:お鍋館・姫屋敷

所在地:東近江市永源寺高野町(旧:神崎郡永源寺町高野) map:http://yahoo.jp/IZ83KA

区 分:平城(河川段丘)

現 状:田畑地

遺 構:石垣、虎口

築城期:織豊期

築城者:豊臣秀吉

城 主:お鍋の方・羽柴武蔵守信吉は(信長とお鍋の子・織田信吉)

城 域:約80m×50m

標 高:205m 段丘下より比高差15m

目標地:紅葉橋・高野神社の鳥居

駐車場:路上駐車

訪城日:2012.4.24

お城の概要

高野館は、高野地区の西端部、愛知川を見下ろす位置に築かれていた。 発掘調査の結果、石垣や虎口などが出土したが現在は埋め戻されている。

高野館、西辺には川原石を用いた野面積みの石垣が約50m程の長さに渡って残されていた。

現在も『姫屋敷』『お鍋館』には、本丸には本丸櫓跡や空堀が残り、穴太積(あのうづみ)の石垣が東西約七十mの長さで比較的良く保存されている。城跡は、全面水田に耕作されていて、前の細い田が堀の名残りといわれている。」とあります。

「姫屋敷」「お鍋館」が位置している、愛知川右岸を下流へ行くと高野神社があり高野の集落で、旧八風街道の紅葉橋近く。

高野館の石垣

高野館の石垣 虎口

虎口

発掘された石垣が50mほど3段から7段程度の規模で残っています。中央にスロープ状の虎口の坂道があり、これも石垣でできています。石は頭ふたつほどの大石で、野面積みです。なかなか見応えのある石列で得した気分になれます。 土地改良工事の土砂が遺跡のそばまで来ていて、建設機械が二台置いて有りました。最終的には埋め戻されるのかもしれません。なお。近くの高野城とは関係の無い館とのことで、主は誰かわからないようですが、信長の側室だったお鍋の方の可能性もあるようです。

<2008年10月>

発掘調査で現れた石垣は埋め戻されたようで綺麗に整地され、先端の石垣はすのままになってますが、これは城石垣とその後の畑用の土止め石垣が混じってる感じ。

高野館の石垣

高野館の石垣

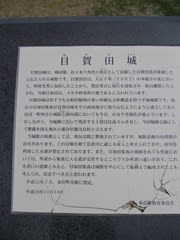

高野城は、築城年代は定かでないが小倉氏によって築かれた。 小倉氏は、小倉城を居城にしていたが、伊勢に抜ける八風街道を押さえるこの地域に応仁の乱の頃より進出。 山上城を拠点とし、出城の山田城や八尾城を築いた。 戦国時代には高野城も本拠としていた。

この高野城は平成14年(2002)に団体営圃場整備に伴う耕地整理の際、滋賀県安土城郭調査研究所が調査をおこない、遺物や石垣の構築手法から織豊期に築かれた高野城の遺構の一画であると判断されたものである。

石垣は高さ約3m、長さ約60mに及ぶもので、後世の補修箇所がかなり見られますが、60㎝から1m大の大石を使った野面積みです。石垣の前面には幅2mほどの武者走り状の通路が有り、虎口や土塁の一部も残っています。周囲は茶畑になっており、かなり深い所まで開墾されているようで、耕作土や武者走り状の通路に16世紀末から17世紀にかけての信楽焼擂り鉢の破片や輸入陶磁器の破片が散在しています。

遺物や石垣の構築手法から織豊期に築かれたもので、高野館の遺構の一画であると判断しました。

さて、高野館の沿革ですが、近江の古刹の一つである臨済宗の永源寺が近くに有るにも関わらず、その膨大な数に上る永源寺所蔵の中世文書にすら構築された年代や累代の城主名等を明らかにするような資料は残っていません。

したがって縄張り等を示す絵図面もなく、「城屋敷」という小字名が残っているに過ぎません。応仁の乱以降に愛知川沿いに展開する土豪の城砦や館のうちの一つですが、近くにある和南城とともに最も愛知川の上流に位置しています。

ここは、伊勢の国に通じる間道が集中しているところで、佐々木氏の部将小倉氏が君が畑越え、八風峠越え、千草越えといった交通の要衝に目付役を置き監視に当たらせた所です。

高野館は愛知川の河岸段丘上に有り、この八風峠越えを滋賀県側に下った通称八風街道と対峙する位置にあり、愛知川が天然の要害となっている。

歴 史

近江愛知郡志に「高野城阯」の項、「高野城阯は高野村の西に在り今畑となる。

此城は始め小倉氏によりて築かれ天正以後には羽柴武蔵守信吉が在館の地となれり、元和以後廃城となる城跡の名猶在す。」

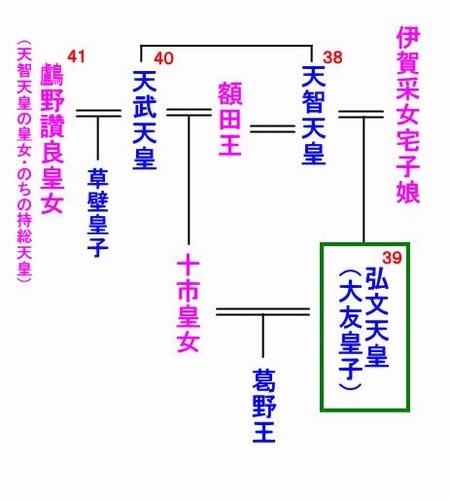

織田信長の側室(信長の亡き後秀吉の側室)であるお鍋の方の子・織田信吉が、天正13年(1583)に羽柴秀吉から神崎郡高野村や犬上郡宇尾村に2000石の所領を賜り、羽柴武蔵守と名乗って高野に館を構えたとされ、これが高野城と考えられている。

城屋敷

高野城から北東に約500mほどの所に城屋敷という字名が残っている。地元の方の話では昭和初期頃は微高地で石垣が積まれていたというが、今では削平され畑地となっている。

城屋敷の字名の残る一帯

城屋敷の字名の残る一帯

九里家の伝承・・・高野の殿屋敷・・・「広田与三左衛門重元、累世江州小幡ニ家ス、織田信長公城ヲ安土ニ構フ、時ニ小幡ノ住民ヲシテ城下ニ移サ使ム、後城傾類ニ及ビ信長公ノ八男、武蔵守信吉道ト公、館ヲ同州高野邑ニ建ツ。復タ小幡ノ巨家ヲ移シ館下ニ置ク、乃チ重元其一人。此レ自リ高野ヲ以テ居住ト為ス、慶長四巳亥九月廿四日卒ス、本源院天景宗祐居士ト号ス。・・・九里与三左衛門、故有リテ性ヲ改ム、九里者母方ノ性也・・・」と。(滋賀県中世城郭分布調査4)

「お鍋館」は、高野城と一帯の小字名を「姫屋敷」、信長の側室であるお鍋の方の屋敷跡という伝承がある。

永禄11年に織田信長の側室お鍋の方が、この地に居館を構えていたとも云われているが、近くには愛智郡高野城主小倉右京亮の正室で後に信長の側室となり、信長亡き後は秀吉の正室高台院・側室淀、秀吉が没してからは京都に隠栖したお鍋の方が居住していた「お鍋屋敷」と称される伝承地が有り、こちらの方が有名になっています。

羽柴秀吉の庇護下に置かれ、化粧領(化粧料とも)として近江国愛知郡182石を与えられた。お鍋の方は天正11~19年に秀吉から高野の近郷で500石の知行を与えられたことによる説だが、確証はあまり無いようだ。墓は京都に、遺品は近江八幡市小田に(お鍋塚)現存しており、高野に居住した。

参考資料:滋賀県中世城郭分布調査、近江神崎郡志、淡海の城

本日も訪問、ありがとうございました!!。感謝!!

その時に信長が甲津畑で馬を繋いだと云たれる松が甲津畑の速水氏宅にある。

その時に信長が甲津畑で馬を繋いだと云たれる松が甲津畑の速水氏宅にある。

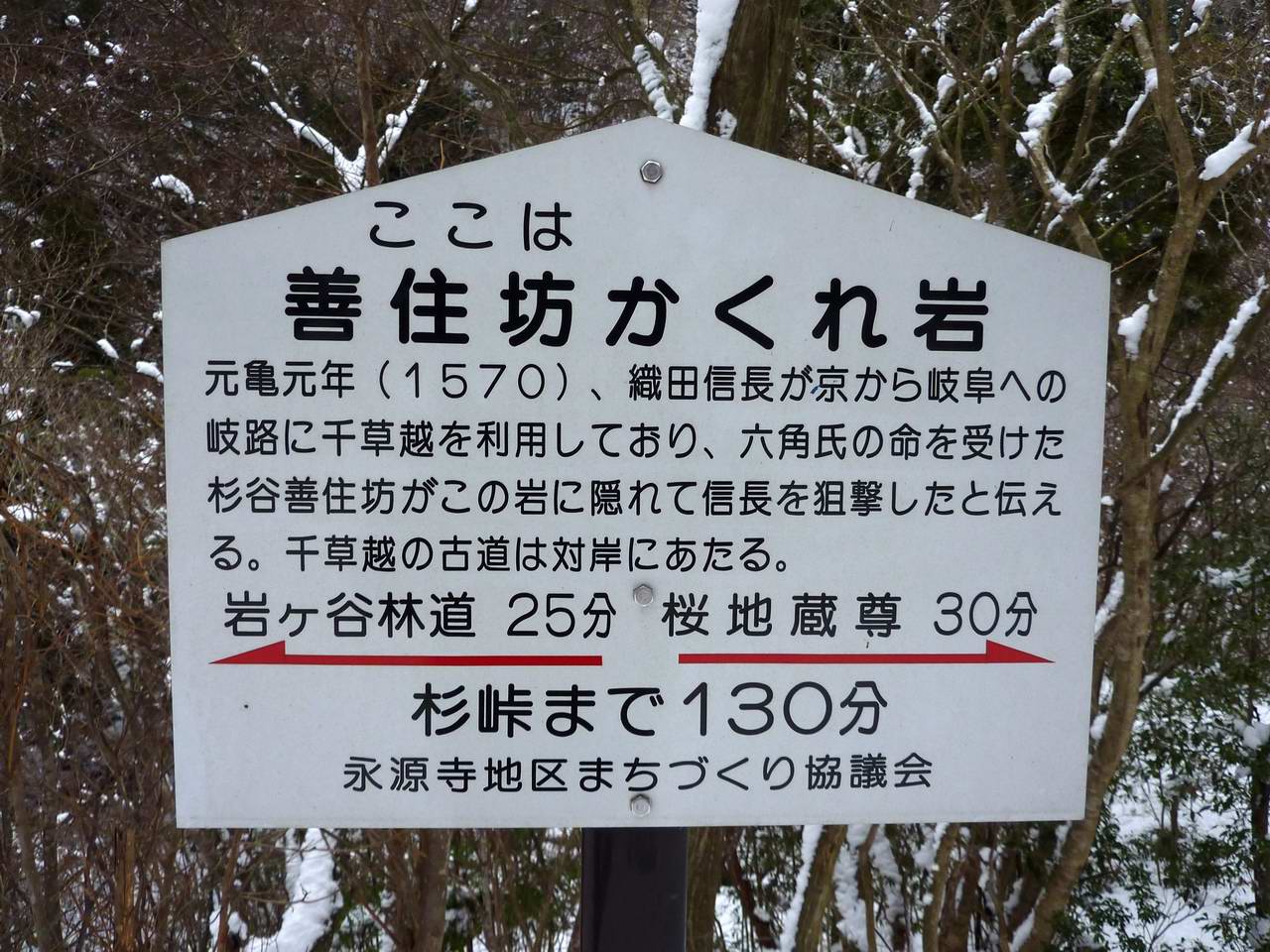

『杉谷善住坊のかくれ岩』の標示があったので谷に下りてみると説明板があった。

『杉谷善住坊のかくれ岩』の標示があったので谷に下りてみると説明板があった。

・・・信長の側室お鍋方(元小倉右京亮の正室)

・・・信長の側室お鍋方(元小倉右京亮の正室) 高野館の石垣

高野館の石垣 虎口

虎口 高野館の石垣

高野館の石垣

城屋敷の字名の残る一帯

城屋敷の字名の残る一帯 井戸村屋敷跡(奥屋敷)

井戸村屋敷跡(奥屋敷)

南側の堀跡

南側の堀跡 箕浦八日市市場跡

箕浦八日市市場跡 宝福寺

宝福寺

元亀元年(1570年)、織田信長が森可成に命じ比叡山・浅井朝倉軍への押さえとして築城されました。9月朝倉軍に攻められ森可成は戦死しました。元亀二年(1571年)の比叡山焼き討ち後、明智光秀が坂本城を築城し、宇佐山城は廃城になりました。

元亀元年(1570年)、織田信長が森可成に命じ比叡山・浅井朝倉軍への押さえとして築城されました。9月朝倉軍に攻められ森可成は戦死しました。元亀二年(1571年)の比叡山焼き討ち後、明智光秀が坂本城を築城し、宇佐山城は廃城になりました。

石の御足形

石の御足形

2009年に近くの志賀小学校の生徒さんが宇佐八幡宮から道案内プレートを設置されてます。

2009年に近くの志賀小学校の生徒さんが宇佐八幡宮から道案内プレートを設置されてます。

本丸跡は電波塔の下の保存遺構が物置に。しかし、わずかに「石積みの保存遺構」残されていえ、屋根が着いていて「孕みで石垣」が崩れず残るかも!(爆)・・・

本丸跡は電波塔の下の保存遺構が物置に。しかし、わずかに「石積みの保存遺構」残されていえ、屋根が着いていて「孕みで石垣」が崩れず残るかも!(爆)・・・

石仏が

石仏が

本丸跡にはテレビ塔が建っていますが、主郭と二の郭の間の南斜面及び本郭南東側にしっかりとした石垣遺構が残ります。また、二の郭西斜面や主郭と堀切で隔てた東側の郭にも僅かですが石垣遺構が認められます。城跡は規模の小さい城ですが、歴史に残る城であり、石垣も初期の石垣が見られるので登る価値はあります。

本丸跡にはテレビ塔が建っていますが、主郭と二の郭の間の南斜面及び本郭南東側にしっかりとした石垣遺構が残ります。また、二の郭西斜面や主郭と堀切で隔てた東側の郭にも僅かですが石垣遺構が認められます。城跡は規模の小さい城ですが、歴史に残る城であり、石垣も初期の石垣が見られるので登る価値はあります。

、主郭と二の郭の間の南斜面及び本郭南東側にしっかりとした石垣遺構が残ります

、主郭と二の郭の間の南斜面及び本郭南東側にしっかりとした石垣遺構が残ります

宇佐八幡宮したで、上垣氏確認・質問中!

宇佐八幡宮したで、上垣氏確認・質問中! 歩道橋の下に城址碑。

歩道橋の下に城址碑。

展示館の裏手にある駐車場に残る石垣。

展示館の裏手にある駐車場に残る石垣。 大津城の石垣

大津城の石垣 大津城考証図(大津城の縄張り)

大津城考証図(大津城の縄張り)

・・・現存している土塁。

・・・現存している土塁。  ・・・現存している土塁。

・・・現存している土塁。

・・・現存している土塁。

・・・現存している土塁。

北辺の土塁。背景に見える山は観音寺城跡のある繖山

北辺の土塁。背景に見える山は観音寺城跡のある繖山 瓶割城址

瓶割城址 石垣で組まれた虎口

石垣で組まれた虎口

南西隅は算木積みもしっかりとした石垣。

南西隅は算木積みもしっかりとした石垣。

佐々木道誉 自署では主に「導誉」を使用している。

佐々木道誉 自署では主に「導誉」を使用している。

川合寺で、今年も信長の血縁の「織田瑟瑟の桜画展」(2012.4.14~15)に開催される。

川合寺で、今年も信長の血縁の「織田瑟瑟の桜画展」(2012.4.14~15)に開催される。

繖山

繖山

登山口から、まず目指す鉄塔へ(鉄塔の真下)。小休止。

登山口から、まず目指す鉄塔へ(鉄塔の真下)。小休止。 三角点を目指して、パノラマルートを進みます

三角点を目指して、パノラマルートを進みます 桑実寺コースの分岐点

桑実寺コースの分岐点 やすらぎの郷(全天候型ゲットボール場)完備への分岐点

やすらぎの郷(全天候型ゲットボール場)完備への分岐点

三角点手前のビューポイント。左側に安土城の搦め手口・安土山の向うは小中湖干拓地・遠方は大中湖干拓地・須田干拓地・伊庭湖~大同川~琵琶湖

三角点手前のビューポイント。左側に安土城の搦め手口・安土山の向うは小中湖干拓地・遠方は大中湖干拓地・須田干拓地・伊庭湖~大同川~琵琶湖 ・八幡山山魂(八幡山城跡・北ノ庄城址)・長命寺の津田山の山魂・西の湖・安土城の安土山山魂(右手前が搦め手口)手前の田んぼは、湿地・沼で自然の堀を利用した信長の安土城!

・八幡山山魂(八幡山城跡・北ノ庄城址)・長命寺の津田山の山魂・西の湖・安土城の安土山山魂(右手前が搦め手口)手前の田んぼは、湿地・沼で自然の堀を利用した信長の安土城!

恒例の三角点433mで「マイ・ポールとハット」を記念撮影(登頂の証)

恒例の三角点433mで「マイ・ポールとハット」を記念撮影(登頂の証)

参加メンバー5名の記念撮影=隊長kenさんは岩に!(休憩中のハイカーにお願いして)

参加メンバー5名の記念撮影=隊長kenさんは岩に!(休憩中のハイカーにお願いして) ショウジョウバカマの花が咲いてました。

ショウジョウバカマの花が咲いてました。

観音寺城跡・・・佐々木六角氏の無念の鳴き声・怯え声が・・・!

観音寺城跡・・・佐々木六角氏の無念の鳴き声・怯え声が・・・! 本丸には、算木積みの石垣は、今なお健在です。

本丸には、算木積みの石垣は、今なお健在です。

観音正寺の本堂(平成五年に本堂・本尊消失)、インド政府の支援もあり「総白檀千手観音菩薩」の開眼。信徒・山王の岡村氏の十数年の全国行脚で資金調達・再興・・・・。

観音正寺の本堂(平成五年に本堂・本尊消失)、インド政府の支援もあり「総白檀千手観音菩薩」の開眼。信徒・山王の岡村氏の十数年の全国行脚で資金調達・再興・・・・。

観音正寺の参道石段

観音正寺の参道石段 シハイスミレも日溜まりで咲いてました。

シハイスミレも日溜まりで咲いてました。

瓢箪山古墳

瓢箪山古墳