御沢神社は、推古天皇の時代に聖徳太子によって創建されたといわれる神社です。境内にある池には、白水池伝説が残っています。

御沢神社は、推古天皇の時代に聖徳太子によって創建されたといわれる神社です。境内にある池には、白水池伝説が残っています。

他国にまで名高い美男子小野時兼(おののときかね)は、村を通りかかった美女三和(みわ)姫と恋におち、幸せな日々を送っていました。やがて三和姫は、自分は平木にある御沢の池の主であることを告げ、玉手箱を渡して百日開けずに置くことを言い残して去っていきました。三和姫を片時も忘れられない時兼は、御沢池に出かけていき、白い大蛇に変身した三和姫に会いました。恐ろしさのあまり99日目に時兼が玉手箱を開けると、中から竜が刻まれた釣鐘が現れました。現在も竜王寺にある釣鐘がその時のものと伝えられ、それ以来御沢池で竜を見かけなくなったとも伝えられています。

この池の地下より引かれている神鏡水は、御沢の名水としても名高く、病気が治り、縁結び、安産、諸願成就のご利益があります。 5月には藤の花が咲きます。

御澤神社

聖徳太子が蘇我馬子に命じてこの一帯を開墾したときに、水田用の溜池として清水池、白水池、泥水池をつくり、神社を創建したのがはじまりといわれている。境内から湧き出る水は、近江の名水として知られている。

お城のデータ

所在地:東近江市(旧八日市市)上平木町 map:http://yahoo.jp/7jWM-p

別 名:瓶割山城

現 状:山林

築 城:鎌倉時代中期

築城者:佐々木四郎政堯

初城主:佐々木四郎政堯

改築期:織豊期(元亀年間)

改築者:柴田勝家

区 分:山城

遺 構:一の郭・二の郭・三の郭・米倉・古井戸・大石垣・堀切・土橋

城 域:150mx150m

標 高:234.5m 比高差:120m

目標地:御澤神社

駐車場:御澤神社に駐車

戦 い : 応仁2年(1468) ○六角高頼(西軍) VS ●六角政堯(東軍)

元亀元年(1570) ○織田信長 VS ●六角承禎

訪城日:2016.9.18

お城の概要

長光寺城は標高234mの瓶割山の山頂付近に築かれ、北側眼下をはしる中山道が八風街道と交わる武佐までは直線距離にして約1km。東近江における要衝の地にある。

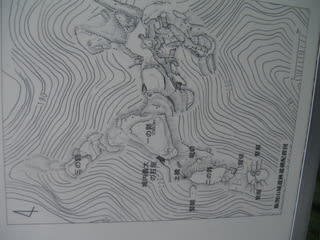

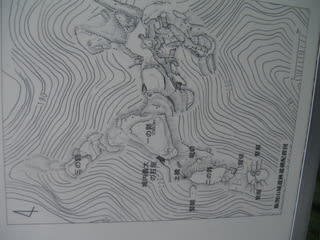

瓶割山の山頂を主郭の一の郭とし、南西に二の郭、北西に三の郭、東に東郭が、それぞれ尾根上に伸びる構造となっている。一の郭は南北55m、東西65mの規模であり、その西面の南側端部に石垣が存在する。

登り口は、東近江市上平木日吉神社から、山頂までは約25分程度。道は水道タンク管理道となっており、途中から電波塔から城址へ。

主曲輪西側の堀切に出る。堀切横の大石垣は、高さ6mを越え城内最大のものである。長光寺城は15世紀中期に佐々木四郎政堯によって築かれたのを創築とし、その後は六角氏が入り、元亀年間には織田信長の家臣・柴田勝家が入っているが、この石垣は斜度をもたせて積んでいることから、後年の柴田勝家時代のものではないかと思われる。

堀切の左(東)は主曲輪、右(西)は二の曲輪で、堀切に渡した土橋が非常に状態良く残っている。主曲輪は東西50~60m、南北30mほどで、東尾根に三の曲輪を配置した連郭式の曲輪配置である。二の曲輪は主曲輪と同程度の広さと推定されるが、雑木が生い茂り広さを読み切れない。曲輪西側の尾根筋は堀切で処理し、虎口部は石垣が積まれている。主曲輪東側の三の曲輪は南側斜面に3~4段の帯曲輪を配している。東尾根は堀切で処理されておらず、城域ラインは不明。この長光寺城は主曲輪以外の二の曲輪、三の曲輪にも石垣、石積みが見られる。特に主曲輪と三の曲輪の境界部分(井戸跡下)には一辺が50~60cm、大きなものは一辺が1mを越える石が散乱しており、主曲輪の西虎口に見られるような石積みがされていたことを予感させるが、現地では確証がとれなかった。おそらく廃城の際に徹底して破壊されたのではないだろうか。信長公記には信長が安土城を築城する際、観音寺山(繖山)、長命寺山、長光寺山、伊場山から石を集めたと記述されており、長光寺城の破城が暗示されている。

日吉神社・・・上平木

上平木の日吉神社大祭では、3日間にわたって祭礼が行われる。初日の宵宮、二日目の昼の大祭と夜の御託宣。そして三日目の卯の刻渡り、御面渡行そして神輿渡行である。今回、奉拝・撮影させて頂いたのは、二日目の御託宣から三日目の御面渡行である。

上平木の日吉神社大祭では、3日間にわたって祭礼が行われる。初日の宵宮、二日目の昼の大祭と夜の御託宣。そして三日目の卯の刻渡り、御面渡行そして神輿渡行である。今回、奉拝・撮影させて頂いたのは、二日目の御託宣から三日目の御面渡行である。

ここでは年齢階梯制による宮座が立派に機能しており、しかも集落の人々が篤い心で祭礼を行っておられることに感動した。斎行している若者から長老男性のみならず、御面渡行が行われる時にはご婦人も道路に膝まついて拝礼されるのには、感服した。そして御面渡御においては、静寂のところで粛々と鬼面が祝福していく所作も、感動的であった。

宮座制度は年齢階梯制で、若年から長老にむかって、 子烏帽子・済美会・神事家・中老・大中老・十人衆・年行司・沙弥美師 で構成されている。鳴り物の太鼓と鉦は済美会が受け持ち、行事において重要な役割をしている。特に二日目の御託宣と命名されている松明行事は、済美会による行事である。御面渡御では桃山時代作とされる鬼面が御神体となって町内を渡御し、沙弥美師の一番、二番の家と区長宅の三軒を回る。もう一つ特徴的なのは、中老九人による門踊りである。宵宮・本祭・卯の刻渡りの三回舞われるが、剣を抜刀しての祓えの舞であることは自明である。

瓶割山の山頂を主郭の一の郭とし、南西に二の郭、北西に三の郭、東に東郭が、それぞれ尾根上に伸びる構造となっている。一の郭は南北55m、東西65mの規模であり、その西面の南側端部に石垣が存在する。

登り口は東近江市上平木の日吉神社から、山頂までは約25分程度。電波塔・水道タンク管理道を進み、電波塔から城址へ。

一ノ廓の西(堀切横)の大石垣は、高さ6mを越え城内最大のものである。長光寺城は15世紀中期に佐々木四郎政堯によって築かれたのを創築とし、その後は六角氏が入り、元亀年間には織田信長の家臣・柴田勝家が入っているが、この石垣は斜度をもたせて積んでいることから、後年の柴田勝家時代のものではないかと思われる。

堀切の左(東)は主曲輪、右(西)は二の曲輪で、堀切に渡した土橋が非常に状態良く残っている。主曲輪は東西50~60m、南北30mほどで、東尾根に三の曲輪を配置した連郭式の曲輪配置である。二の曲輪は主曲輪と同程度の広さと推定されるが、雑木が生い茂り広さを読み切れない。曲輪西側の尾根筋は堀切で処理し、虎口部は石垣が積まれている。主曲輪東側の三の曲輪は南側斜面に3~4段の帯曲輪を配している。東尾根は堀切で処理されておらず、城域ラインは不明。この長光寺城は主曲輪以外の二の曲輪、三の曲輪にも石垣、石積みが見られる。特に主曲輪と三の曲輪の境界部分(井戸跡下)には一辺が50~60cm、大きなものは一辺が1mを越える石が散乱しており、主曲輪の西虎口に見られるような石積みがされていたことを予感させるが、現地では確証がとれなかった。おそらく廃城の際に徹底して破壊されたのではないだろうか。信長公記には信長が安土城を築城する際、観音寺山(繖山),長命寺山,長光寺山,伊場山(伊庭山)から石を集めたと記述されており、長光寺城の破城が暗示されている。

お城の歴史

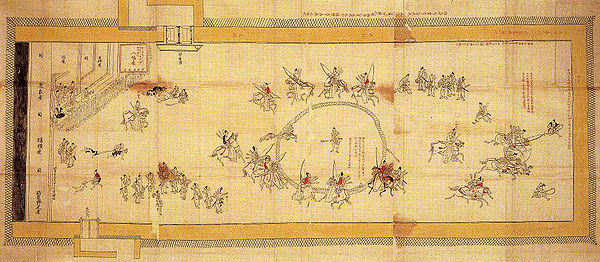

野洲河原の戦い

野洲河原の戦い 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

野洲河原の戦いは,元亀元年6月4日(1570年7月6日)に現在の滋賀県野洲市で起こった合戦。落窪合戦とも呼ばれる。

経緯

織田信長は朝倉義景征討の途上で浅井長政の離反に合い敗退(金ケ崎の戦い)。体勢の立て直しを図り、宇佐山城に森可成、永原城に佐久間信盛、長光寺城に柴田勝家、安土城に中川重正を配置したが、観音寺城の戦いで信長に追われ伊賀に逃げていた六角義賢・義治父子が甲賀武士達と糾合し、北進する。

元亀元年6月4日、六角軍は信長の重臣柴田勝家、佐久間信盛と野洲河原で衝突。落窪(乙窪)で交戦の末、六角方の三雲父子・高野瀬・水原・伊賀甲賀衆780人が討ち取られた。

その後、6月28日には信長・徳川家康連合軍と、浅井・朝倉連合軍の姉川の戦いが起こり、浅井・朝倉側が敗退する。

長光寺城の戦いと瓶割り柴田

野洲河原の戦いに先立ち、柴田勝家の守る長光寺城で戦いがあったともいい、このときのエピソードが「瓶割り柴田」の名の由来となっている。しかし、この話は『武家事記』が初出であり、事実ではないと見られている。

『武家事紀』によると、元亀元年(1570年)6月に六角義賢父子は長光寺城を囲んだ。義賢は郷民から長光寺城内は水が出ず後ろの谷から掛け樋で引いていると聞き、平井甚助に水源を止めさせた。勝家は残った水を入れた瓶を三つ並べ、このままでは渇して死ぬのは疑いなく、力のあるうちに必死の戦いをしようと言うと、皆が賛成した。そこで三つの瓶を打ち割り捨て、翌16日に城外へ打って出て六角の旗本を切り崩し、野洲河原で三雲・高野瀬・水原の六角勢を討ち取ったという。ここでは、これより勝家を俗に「ツボワリ柴田」、「鬼柴田」と呼ぶようになったとする[3]。

この話は次第に尾ひれがつき、『常山記談』では、六角側が水源を絶った後、平井甚助が和平の使者に立って城内に入った。対面の後手水を請うと、勝家は缸(かめ)に水を入れて小姓二人で担いで来させ、甚助が手洗いを済ませると、残った水を庭に捨てさせた。甚助が帰って城内には水が豊富だと報告し、六角側は困惑。勝家は最後の宴をして水を皆に飲ませると、缸を眉尖刀(なぎなた)の石突で砕き、夜明けに六角側を急襲して大敗させ、800余の首を上げた。信長は勝家に感状を与え、これより勝家を世に「缸砕り(かめわり)柴田」と称したとなっている。

『絵本太閤記』になると、元亀元年5月21日(1570年6月24日)に六角軍は兵800余人の籠城した長光寺城を攻撃するが落ちず、六角側に多数の死者がでた。義賢は家老三雲新左衛門と図り、城中への水源を止めた。義賢は平井甚助を使者とし勝家に士卒の助命を条件に降伏勧告を行うが、勝家はこれを拒絶した。甚助が部屋を出ると、多数の兵が庭で沐浴していた。甚助は帰って城中には水が充分にあると報告した。一方、勝家は残った水瓶三つを庭に置き、これから討ち死にしようと思うが、老父母や幼子のいる者は城を出て落ち延びよと言うと、誰も逃げる者はいなかった。勝家は皆に思う存分水を飲ませると、もはや蓄えは無用と長刀の石突きで瓶を砕いた。6月3日早朝、勝家は敵が油断しているところへ打って出て、300余人を討ち取り、義賢は石部城へ落ち延びた。信長は勝家を称えて手ずから感状を与え、これより世人は勝家を「瓶割り柴田」と呼んだとする。

ここでは佐久間信盛は登場せず、代わりに木下秀吉が手柄をたてている。長浜城にいて長光寺城の窮状を聞いた秀吉は、勝家なら簡単には落城しないだろうと踏み、この間に義賢が留守の鯰江城を攻め取れば、長光寺城の囲みも解け一挙両得と考える。秀吉は加藤清正と福島正紀に兵1,000を預けて出陣させ、計略を用いて鯰江城を乗っ取る。しかし、このころの清正や正則はまだ子供のはずであり、秀吉が長浜城主になるのは天正元年(1573年)、鯰江城落城もその年で、実際には佐久間盛正・蒲生兼秀・丹羽長秀・柴田勝家によってであるから、この話はまったくの創作に過ぎない。

長光寺城の戦い

元亀元年(1570)4月、織田信長は 越前国の朝倉義景を討滅すべく出陣した。この侵攻戦で織田勢は快進撃を続けたが、浅井長政の不意の離反にあって撤退を余儀なくされる(朝倉征伐:金ケ崎の退き口)と、反信長勢力がにわかに活気づいたのである。

かつての南近江の領主・六角義賢もそのひとりであった。義賢は信長が永禄11年(1568)に上洛する際に居城を逐われて(箕作城の戦い)より旧領回復を目論んでいたが、この機を逃さず旧臣や一向宗徒らを糾合して挙兵に及んだのである。

六角勢は5月には稲葉一鉄の守る近江国守山城を攻め、6月には野州川畔にて織田勢との交戦(野州川の合戦)に臨んだ。この両度の合戦ともに敗れたが、なおも織田氏重臣・柴田勝家が守備する近江国長光寺城に攻めかかったのである。

8千ほどの兵を率いて来襲する六角勢に対し、織田勢は長光寺城の守兵と永原城から救援に駆けつけた佐久間信盛の軍勢を合わせても2千ほどであった。兵力に劣る勝家は長光寺城に籠城し、城を堅く守って後詰を待つ策を取った。しかし六角勢によって水の手を断ち切られたために城内は水不足に陥り、渇きで倒れる者が続出したのである。

窮した勝家は、水を入れるための甕(かめ)を自ら叩き割ってもう後がないことを将兵に思い知らせ、決死の覚悟で六角勢に挑みかかり、ついにはこれを打ち破ったのだった。

この武勇談が『瓶割り柴田』の逸話として残っている。

ただしこの長光寺城の戦いは、比較的信頼度が高いとされる『信長公記』などの史書に記述のないことから、その実在を疑う意見もある。

信長公記 巻三 元亀元年

4、金ヶ崎 越前手筒山攻落されの事

・・略・・・越前撤退後、信長公は明智光秀と丹羽長秀を若狭に遣わし、武藤上野守友益に人質供出を要求させた⑤。交渉の末、武藤の母親が信長公のもとへ人質として差し出され、武藤の城は破却された。両名は5月6日針畑越えの道をとって京へ戻り、信長公へ復命した。

このとき稲葉一鉄親子と斎藤内蔵助利三は江州守山に駐屯し、近江路の警固にあたっていた。そこへ一揆がむらがり起こってへそ村⑥に火の手をあげ、守山にも焼き討ちをしかけてきた。しかし稲葉は町の諸口を支えて逆に敵を追い崩し、数多の敵を討ち取った。比類なき働きであった。

その後信長公は京表の諸大名から人質を取かためて公方様へ進上し、大事出来の際には時日を移さず必ず入洛することを誓い、5月9日京を離れて岐阜へ下っていった。途中志賀・宇佐山の城に森可成を残し、12日に永原まで出てこの地に佐久間信盛を置き、長光寺には柴田勝家を入れた。安土にも中川八郎右衛門が残された。かくのごとく城塞ごとに兵が入り、近江回廊は厳戒態勢がしかれた。

信長公記 巻九 天正四年

1、安土築城 安土御普請の事

この年の正月中旬、信長公は丹羽長秀に命じ、江州安土山の築城を開始させた。そして2月23日には信長公自身が安土に座を移した。普請の進行ぶりを実検した信長公はひとまず満足し、褒美として丹羽長秀に名物珠光茶碗を与えた。まことにかたじけなき次第であった。またこのとき馬廻の衆は信長公より山下に屋敷地を与えられ、それぞれ自邸の普請を開始することを命じられた。

4月1日からは大石をもって山内の塁壁地に石垣が築かれはじめた。また「城内に天主を築くべし」①との信長公の命に従い、安土には尾・濃・勢・三・越五州に若州・畿内の諸侍、および京都・奈良・堺の大工諸職人が参集し、おのおの技巧のかぎりを尽くした。瓦焼には唐人の一観が加えられ、唐様に仕上げるよう申し付けられた。

近接する観音寺山(繖山)・長命寺山・長光寺山・伊場山(伊庭山)からは大石が数多く引き出され、千・二千・三千とまとめられて安土山へ上げられていった。引き上げられた石は石奉行の西尾小左衛門・小沢六郎三郎・吉田平内・大西某によって吟味され、小石は退けられて大石のみ選りすぐられていった。

これらの石の中で、津田坊が運んできた蛇石と呼ばれる石はまた格別のものであった。すぐれた名石であったが、並はずれた大石でもあり、山麓までは運べたものの山上には一切上げられずにいたのである。結局この蛇石は羽柴秀吉・滝川一益・丹羽長秀の助勢一万人の手によって昼夜三日がかりで引き上げられることとなったが、このとき信長公は巧妙な手で③人足たちを囃し立て、いとも簡単に天主台へ引き上げさせることに成功したのであった。このように普請は昼夜の別を問わず、山も谷も動かんばかりの勢いで進められた。

参考資料:滋賀県中世城郭分布調査、Wikipedia

今日も訪問して頂きまして、ありがとうございました!!

萩の玉川

萩の玉川

大津歴史博物館蔵

大津歴史博物館蔵

矢橋常夜灯

矢橋常夜灯

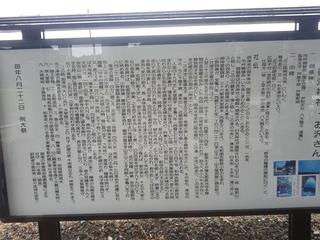

乙窪区の概要の石碑(城址の北の運動公園の建つ)

乙窪区の概要の石碑(城址の北の運動公園の建つ)

御沢神社は、推古天皇の時代に聖徳太子によって創建されたといわれる神社です。境内にある池には、白水池伝説が残っています。

御沢神社は、推古天皇の時代に聖徳太子によって創建されたといわれる神社です。境内にある池には、白水池伝説が残っています。

上平木の日吉神社大祭では、3日間にわたって祭礼が行われる。初日の宵宮、二日目の昼の大祭と夜の御託宣。そして三日目の卯の刻渡り、御面渡行そして神輿渡行である。今回、奉拝・撮影させて頂いたのは、二日目の御託宣から三日目の御面渡行である。

上平木の日吉神社大祭では、3日間にわたって祭礼が行われる。初日の宵宮、二日目の昼の大祭と夜の御託宣。そして三日目の卯の刻渡り、御面渡行そして神輿渡行である。今回、奉拝・撮影させて頂いたのは、二日目の御託宣から三日目の御面渡行である。

謎の平坦地=遺構か?

謎の平坦地=遺構か?

自治会館前に駐車

自治会館前に駐車