東近江 伊庭山城(仮称)、北須田山城(仮称)見学会+佐生城見学会

日 時 2013年2月26日(火)10時~16時頃

場 所 東近江市猪子町北向岩屋十一面観音駐車場集合にて受付 『時空散歩の会』会長の村田眞次郎氏

『時空散歩の会』会長の村田眞次郎氏

内 容 伊庭山城(仮称)、北須田山城(仮称)を縦走する現地見学会

講 師 長谷川博美氏(城郭研究家、元滋賀県中世城郭分布 現地調査員)

主 催 東近江能登川『時空散歩の会』村田眞次郎氏

参加費 500円 硬貨 JR琵琶湖腺能登川駅から岩屋観音まで徒歩40分。

参加対象者 弁当持参、低登山が可能な体力のある方なら男女を問わず。

要予約 予約先 長谷川080-5307-3651 wwmy29831@maia.eonet.ne.jp

集合は、北向観音・駐車場・・・残雪の猪子山道路。氷って上り道ツルツルでした。

集合は、北向観音・駐車場・・・残雪の猪子山道路。氷って上り道ツルツルでした。 繖山・・・観音寺城址(くぼみは、地獄越え 石馬寺~須田へ)

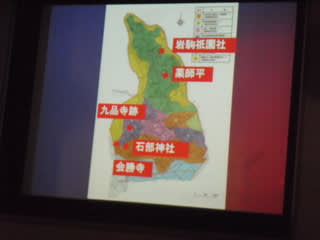

繖山・・・観音寺城址(くぼみは、地獄越え 石馬寺~須田へ) 北須田山城址(仮称)・伊庭山城址(仮称)・北向観音・佐生城址

北須田山城址(仮称)・伊庭山城址(仮称)・北向観音・佐生城址 急な雪山道、足元注意を!

急な雪山道、足元注意を!

「坂上田村麻呂」の名前が

「坂上田村麻呂」の名前が

扉を開けて、見学会の無事をお願いしました。

扉を開けて、見学会の無事をお願いしました。

サルが来る為必ず扉を閉めておくように書かれていました。

東近江市(能登川)の猪子山、北向十一面岩屋観音をご案内します。

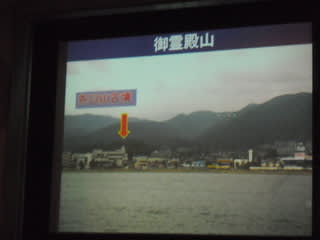

北向十一面岩屋観音は能登川駅から徒歩約8分の猪子山の頂上付近にあり、能登川病院の南側、能登川高校の東側、電車に乗っていると、大津方面から来ますと能登川駅到着前に、左側に見える山です。

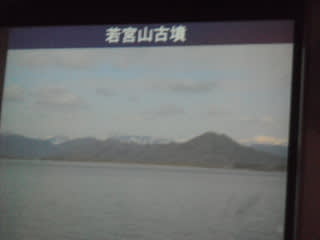

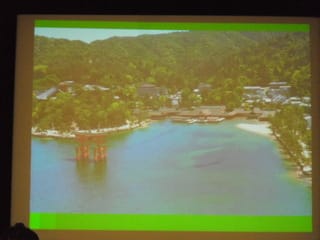

能登川西部、びわ湖が一望できます。

能登川西部、びわ湖が一望できます。

事前、概要説明。講師:長谷川博美氏

そして講議。

そして講議。

新発見のお城ですから、予定時間一杯解説が聞けると思っていたんですが、雪のためか30分くらいで切り上げ、「後で配布資料を読んでおいてください」となり、現地見学に行く事になりました。

資料もたくさんいただいていますので、熟読させて頂きます。

伊庭山の山城へ

北向観音から、さぁー出発しますよ。

北向観音から、さぁー出発しますよ。

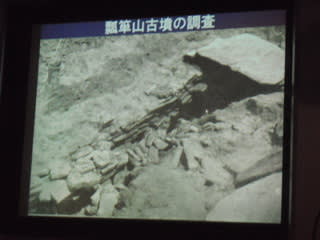

古墳です

古墳です 尾根歩道に古墳有り、石積みの研究されている、誰だったかな。

尾根歩道に古墳有り、石積みの研究されている、誰だったかな。

ここから、新発見(仮称)伊庭山城へ。

縦走路の両側は低土塁・・・の説明。

縦走路の両側は低土塁・・・の説明。

縦走路も、2つもの山城があったとは!

縦走路も、2つもの山城があったとは! 石積の様な

石積の様な こちらは、縦走路の土止め石積ヵ。

こちらは、縦走路の土止め石積ヵ。

先生の方からの説明がみなさん熱心に聞きいてておられました。

先生の方からの説明がみなさん熱心に聞きいてておられました。

ここから、新発見(仮称)北須田山城

ハイキング尾根路も伊庭山城(仮称)を縦走

ハイキング尾根路も伊庭山城(仮称)を縦走

主郭・石積み

主郭・石積み

しゃがんで見れば「低土塁」もはっきりと解ります

しゃがんで見れば「低土塁」もはっきりと解ります

切岸の下から

切岸の下から

北向観音寺に戻り

能登川西部、びわ湖が一望。

能登川西部、びわ湖が一望。

南側・・・中山道・箕作城(清水山)・小脇城(箕作山)を一望!

南側・・・中山道・箕作城(清水山)・小脇城(箕作山)を一望!

佐生城へ

石段を下りる中程の琵琶湖側に、平削地・切岸ヵ

-

(徳永石見守寿昌)=東近江市・能登川伊庭伊庭庄領主。

-

(山路将監正国)=東近江市・能登川山路山路城出身。

-

(小川土佐守祐忠)=東近江市・能登川小川小川城出身。

-

いずれも東近江市能登川出身と初めて知りました。

佐生城へ

六角氏重臣後藤氏の城

佐生城(さそうじょう)

別 名:佐野山城・佐生日吉城

所在地:東近江市五個荘日吉町~佐野町

旧:神崎郡五個荘町下日吉

~神崎郡能登川町佐生

目 標:北向十一面観音(岩屋観音)

区 分:山城

標 高:160m 比高差:60m

現 状:山林・公園・宅地

遺 構:郭・土塁・石垣・碑

築城期:室町期

築城者:後藤氏

放上日:2013.12.23

北向十一面岩屋観音参道口

北向十一面岩屋観音参道口 北向十一面観音への直下の駐車場より尾根沿いに歩ける細い道があります。<佐生日吉城370mの標識あり>

北向十一面観音への直下の駐車場より尾根沿いに歩ける細い道があります。<佐生日吉城370mの標識あり>

西の大石

西の大石

西の虎口ヵ

西の虎口ヵ 大石の内側に

大石の内側に

縦堀

縦堀

南西隅は算木積みもしっかりとした石垣。

南西隅は算木積みもしっかりとした石垣。

城は基本的には単郭の城です。但し、石垣の城で、主郭の南側に高さ3m程度で30mほどと、及び、主郭には後藤氏の御子孫が建てられた城址碑があります。城址碑は南側山麓の日吉神社の横(旧五箇荘町側)にもあり、「佐野山城址碑」と刻まれています。何と言っても、突然現れる石垣は嬉しいです。

南西側石垣

南西側石垣 東側石垣 ・・・・東へは佐生集落へ(大同川沿いの墓地に手前の佐生橋へ)

東側石垣 ・・・・東へは佐生集落へ(大同川沿いの墓地に手前の佐生橋へ)

東側に虎口の大石の石垣が残ります。

東側に虎口の大石の石垣が残ります。

東の虎口

東の虎口

城主は、佐々木六角氏の重臣で、東近江市中羽田に居館を構えていた後藤氏であった。石碑は子孫が、南方向(中羽田に居館)に立っている

城主は、佐々木六角氏の重臣で、東近江市中羽田に居館を構えていた後藤氏であった。石碑は子孫が、南方向(中羽田に居館)に立っている

六角氏の重臣後藤氏が城主の城ですが築城時期は定かではありません。 永禄六年(1563年)に後藤堅豊親子が六角義弼に謀殺された事に端を発した観音寺騒動が起こっています。

北西側石垣

北西側石垣

西側に2カ所に10mほどの大石。

西側に2カ所に10mほどの大石。

最後に、探訪記念撮影・・・・お疲れ様!

最後に、探訪記念撮影・・・・お疲れ様!

消費カロリー 727.7kcal 脂肪消費量 104.7g

今日も訪問して頂きまして、ありがとうございました。

2014.10.9up

2014.10.9up

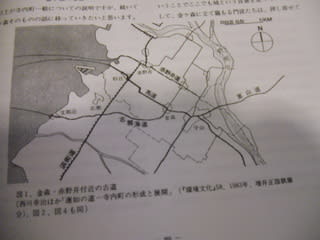

金森の集落内を通る水路

金森の集落内を通る水路 金森寺内町の中核 善立寺

金森寺内町の中核 善立寺

市三宅城

市三宅城

街道道標・・・中仙道

街道道標・・・中仙道 諏訪神社

諏訪神社

十王寺

十王寺

小野篁

小野篁

住連房母公墓

住連房母公墓

黒田氏の始祖「黒田判官」を祭る黒田廟所(長浜市木之本町黒田)

黒田氏の始祖「黒田判官」を祭る黒田廟所(長浜市木之本町黒田) 黒田官兵衛をアニメ風にデザインした観光パンフレット

黒田官兵衛をアニメ風にデザインした観光パンフレット

「近江の緑釉陶器と日宋貿易」

「近江の緑釉陶器と日宋貿易」

昨年の大河ドラマ・・・

昨年の大河ドラマ・・・

真鍮家文好(しんちゅうや ぶんこう)一門による盆踊りなどで一般的に親しまれている「棚音頭」

真鍮家文好(しんちゅうや ぶんこう)一門による盆踊りなどで一般的に親しまれている「棚音頭」

真鍮家文好一門による傘を持って踊る「傘踊り」

真鍮家文好一門による傘を持って踊る「傘踊り」

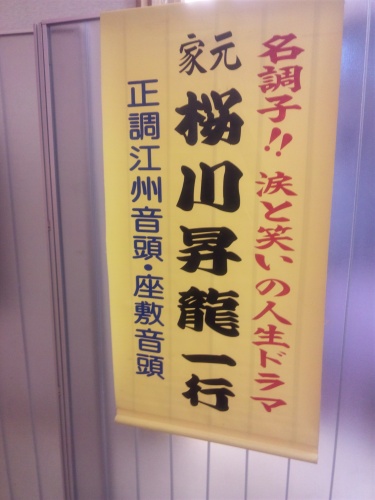

桜川

桜川 桜川昇龍一門による「座敷音頭」

桜川昇龍一門による「座敷音頭」 桜川昇龍(さくらがわ しょうりょう)の「座敷音頭」

桜川昇龍(さくらがわ しょうりょう)の「座敷音頭」

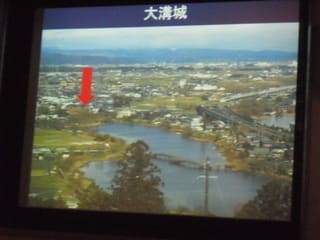

-水茎岡山城(おかやまじょう)(滋賀県近江八幡市牧町)

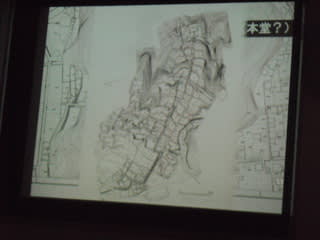

-水茎岡山城(おかやまじょう)(滋賀県近江八幡市牧町) 大津城の城域は、市街地として再開発されることによって、完全に消失している。

大津城の城域は、市街地として再開発されることによって、完全に消失している。 昭和55年駒札・・・資料【佐々木源氏】より

昭和55年駒札・・・資料【佐々木源氏】より