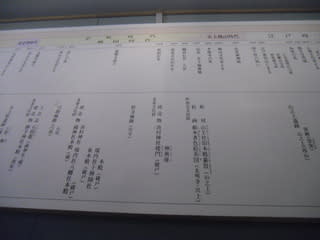

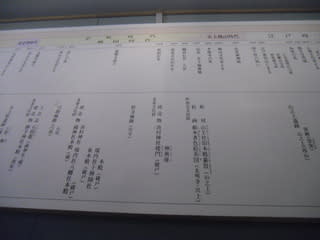

講演 『苗村神社三十三年式年大祭』

現地研修会

石棺仏

石棺仏

雪野山古墳資料館≪妹背の里 内≫

雪野山城

雪野山城 野寺城

野寺城

講演 『苗村神社三十三年式年大祭』

現地研修会

石棺仏

石棺仏

雪野山古墳資料館≪妹背の里 内≫

雪野山城

雪野山城 野寺城

野寺城

淡海ボランティアガイド協会 現地研修会に参加

金剛輪寺(こんごうりんじ)は、滋賀県愛知郡愛荘町にある天台宗の寺院。山号は松峯山(しょうほうざん)。地名から松尾寺ともいう。本尊は聖観音、開基(創立者)は行基とされる。西明寺、百済寺(ひゃくさいじ)とともに湖東三山の1つに数えられる。

歴史

琵琶湖の東、鈴鹿山脈の西山腹に位置する金剛輪寺は、寺伝によれば奈良時代の僧・行基の開創とされ、創建は天平9年(737年)または天平13年(741年)と伝える。金剛輪寺の所在地は、昭和の市町村合併以前は秦川村といったことから、渡来系氏族の秦氏とも何らかの関係があったとする見方もある。

金剛輪寺は、奈良時代の中頃、天平13年(741)に聖武天皇の勅願で行基菩薩によって開山されました。言い伝えによりますと行基菩薩が一刀三礼で観音さまを彫り進められたところ、木肌から一筋の血が流れ落ちたため、その時点で魂が宿ったとして、粗彫りのまま本尊としてお祀りされました。後の世に「生身(なまみ)の観音」と呼ばれるようになり、全国の観音信徒より篤い信仰を集めています。

平安時代の初めには、比叡山より慈覚大師が来山、天台密教の道場とされて以来、延暦寺の末寺、天台宗の大寺院となりました。

金剛輪寺HPより

金剛輪寺HPより 金剛輪寺HPより

金剛輪寺HPより

その後、平安時代前期の嘉承年間(848 - 851年)には天台宗の僧・慈恵大師良源(三元大師)によって再興されたと伝え、寺では良源を中興の祖としている。以上の創建伝承を裏付ける確かな史料はないが、伝来する仏像の制作年代などから、平安時代後期には寺が存在したとみられる。平安時代から中世にかけての金剛輪寺の歴史は必ずしも明らかでないが、寺内には平安時代後期から鎌倉時代の仏像が多く残る。本堂の須弥壇金具には弘安11年(1288年)の銘があるが、これは前身本堂のもので、現存する本堂は南北朝時代の再興とみられる。

天正元年(1573年)、織田信長の兵火で湖東三山の1つである百済寺は全焼し、金剛輪寺も被害を受けるが、現存の本堂、三重塔は寺僧の尽力で焼失をまぬがれたという。当寺の本堂をはじめとする中心堂宇は総門や本坊のある地点から数百メートルの石段を上ったはるか奥にあるため、見落とされ、焼き討ちをまぬがれたのではないかという説もある。

国道307号

国道307号

境内

西面する総門を入ると左に愛荘町立歴史文化博物館があり、その奥に塔頭の常照庵がある。

総門から参道を進むと左に

本坊の明寿院があり、そこから両側に千体地蔵の並ぶ参道を数百メートル進んだ地点に二天門、その先に本堂、本堂左手の高所に三重塔がある。かつてはこの参道に沿って多くの僧坊が建ち並んでいた。

本坊の明寿院があり、そこから両側に千体地蔵の並ぶ参道を数百メートル進んだ地点に二天門、その先に本堂、本堂左手の高所に三重塔がある。かつてはこの参道に沿って多くの僧坊が建ち並んでいた。

堂(国宝)

堂(国宝) 二天門(重文)

二天門(重文) 三重塔(重文)

三重塔(重文)

明寿院

明寿院 火災をまぬがれた護摩堂(正徳元年・1711年建)と茶室水雲閣(安政年間・1854-1860年)がある。

火災をまぬがれた護摩堂(正徳元年・1711年建)と茶室水雲閣(安政年間・1854-1860年)がある。

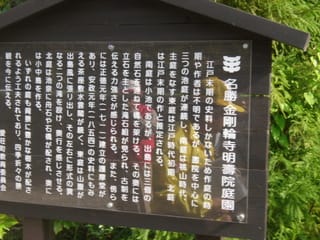

桃山時代から江戸時代の中期にかけて造られた、本坊明壽院の庭園は近江路随一ともいわれ、国の名勝に指定されています。

池泉回遊式庭園。

桃山、江戸初期、中期の三庭からなり、作者不詳でありますが、老杉蒼松の自然を背景とし、灯籠泉石樹木の配置等、素晴らしく、晩秋の深紅に染まる色鮮やかな紅葉は「血染めのもみじ」と広く知られております。観音様のやさしいお心が満ち、湖東三山一の名園古庭であり、国の名勝にも指定されております。

金剛輪寺(こんごうりんじ)阿弥陀石仏 (鎌倉時代後期、花崗岩、高さ 136Cm 座高 83Cm)

金剛輪寺(こんごうりんじ)阿弥陀石仏 (鎌倉時代後期、花崗岩、高さ 136Cm 座高 83Cm)

ニ天文

ニ天文

元寇の役(蒙古襲来)の戦勝記念として、時の近江守護職・佐々木頼綱によって建立された本堂は、鎌倉時代の代表的な和様建造物として国宝に指定されています。堂内には御本尊をはじめ、阿弥陀如来坐像、十一面観音立像など平安から鎌倉時代の仏像が安置され、その多くが国の重要文化財に指定されています。

また、三重塔(鎌倉時代)および二天門(室町時代)も国指定重要文化財

桜が咲いてました

桜が咲いてました

金剛輪寺石造宝塔 (町指定文化財、鎌倉時代後期、花崗岩、後補の請花・宝珠を除く高さ 261Cm)

金剛輪寺石造宝塔 (町指定文化財、鎌倉時代後期、花崗岩、後補の請花・宝珠を除く高さ 261Cm)

石造地蔵菩薩座像

石造地蔵菩薩座像

舟形状に加工した一石の表面に、錫杖と宝珠を執る地蔵菩薩を浮彫で表現しています。二重円相光背を線刻し、蓮華座の下に格狭間入りの基壇をあらわすのが特徴です。

参考資料:金剛輪寺HP、ウィキペディア(Wikipedia)、湖東三山ブックレット

本日も訪問、ありがとうございました。感謝!!

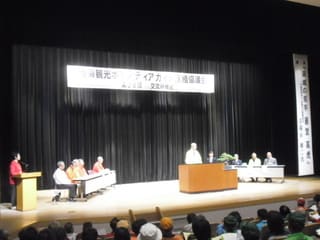

淡海観光ボランティアガイド連絡協議会交流会に参加しました

交流会

交流会

講演『築城の名手・・・藤堂高虎』

現地研修会

研修コース説明

古墳発掘出土品

高砂ゆりが咲いてました

高砂ゆりが咲いてました

像高約70cm、肉付きがよく、表情は、石仏としての魅力(南北朝期)http://yahoo.jp/YK74st

像高約70cm、肉付きがよく、表情は、石仏としての魅力(南北朝期)http://yahoo.jp/YK74st

高さ1.1mの表面を舟形に彫りくぼめて蓮華座上の阿弥陀坐像を厚肉彫り

高さ1.1mの表面を舟形に彫りくぼめて蓮華座上の阿弥陀坐像を厚肉彫り

金剛輪寺の近くにあって、昔ながらの上蚊野集落で、集落中ほどの小さな辻の「辻堂に阿弥陀坐像石仏」http://yahoo.jp/cVAqmn

金剛輪寺の近くにあって、昔ながらの上蚊野集落で、集落中ほどの小さな辻の「辻堂に阿弥陀坐像石仏」http://yahoo.jp/cVAqmn

境内には小石仏の集積があって地蔵や阿弥。

境内には小石仏の集積があって地蔵や阿弥。

八幡神社

八幡神社

八幡神社裏の古墳

八幡神社裏の古墳

依智秦氏の里古墳公園 http://yahoo.jp/mXOq6j

渡来系氏族の「依智秦」氏。

渡来系氏族の「依智秦」氏。

「依智秦」氏は「秦」氏の一族と考えられ、現在の愛知郡を中心とした湖東平野を本拠地として活躍した古代の渡来系氏族です。10世紀以前の文献を調べてみると、郡の役所の主要なポストを依智秦氏がほぼ占めていたことがわかっており、当時の愛知郡内において絶大な力を誇っていたことが想像できます。近江を代表する渡来系氏族といえるかもしれません。

この「依智秦」氏の墓ではないかと考えられているのが、金剛寺野古墳群をはじめとした愛知郡内を中心に集中して分布する群集墳です。

金剛寺野古墳群、戦前には298基の古墳からなる群集墳であったことがわかっています。ただ残念なことに戦後の開拓により大部分が削平されてしまいました。

現在は、残った古墳の内10基を「依智秦氏の里古墳公園」として整備して整備・保存されています。

〒529-1203

滋賀県愛知郡愛荘町上蚊野

小曽川沿いで研修バスに「金剛輪寺」に向かいます

小曽川沿いで研修バスに「金剛輪寺」に向かいます

宇曽川です

宇曽川です

参考資料:公益財団法人滋賀県文化財保護協会HP、愛荘町観光ボランティアガイドさん

本日も訪問、ありがとうございました!!感謝!!

平成25年度

淡海観光ボランティア連絡協議会【東近江ブロック交流研修会】

と き:平成25年5月29日 (水曜日)

ところ:東近江市 蒲生あかねホール

参加者:104名

会場:東近江市 蒲生あかねホール

受け付け準備

この間:駐車場誘導係へ

午前の部・・・・あかねホール

進行案内:開会案内

進行係:東近江(八日市観光ボランティア〇氏)

9:45 ~オープニングイベント(よし笛演奏)

主催者代表:挨拶・・・八日市観光ボランティアガイド協会 会長 谷氏

来賓祝辞

東近江市 小椋市長様

東近江市観光物産課長様・東近江市観光協会長様

三重県 いなべ市語り部 部会長様

東近江市&いなべ市・・・名刺交換中

・講演 【東近江の古墳と渡来文化】

講師:東近江市文化課埋蔵文化材センター 嶋田氏

昼食

午後の部:現地研修会

・Aコース・・・14名(ガイド2名含む)

掩体壕へ

陸軍の「八日市飛行場」に改称、航空第3大隊

陸軍の「八日市飛行場」に改称、航空第3大隊

大凧会館へ

戦争遺産の石碑

戦争遺産の石碑

館内の2階「世界の凧」

金念寺へ(徒歩にて、移動)

金念寺山門

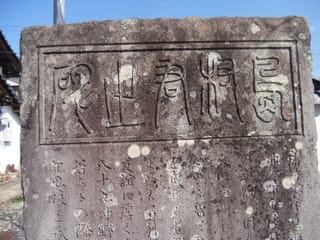

金念寺の江州音頭【桜川・真鍮一門】石碑

金念寺の江州音頭【桜川・真鍮一門】の墓碑

市宮神社へ

移動車中

暗渠の下の「丁石地蔵」を歩道と車道の境に祀られてます。 後方のお山が「太郎坊宮 阿賀神社」

暗渠の下の「丁石地蔵」を歩道と車道の境に祀られてます。 後方のお山が「太郎坊宮 阿賀神社」

此処から、暗渠にして歩道になってます、せつた地頭まで!

此処から、暗渠にして歩道になってます、せつた地頭まで!

筏川に、1丁毎に(お花をお供えするようにケトウの花が!)

筏川に、1丁毎に(お花をお供えするようにケトウの花が!)

金柱宮跡へ

船岡山【万葉碑」 へ

船岡山でのサプライズ「万葉衣装で相聞歌・・・」

「あかねさす 紫野行き 標野(しめの)行き 野守は見ずや 君が袖振る」

「紫草(むらさき)の にほへる妹を 憎くあらば 人妻故に われ恋ひめやも」

現地研修後、あかねホールへ

アンケートを回収後、解散

終了後、「各ボランティアガイド協会様」お見送り!

がもう観光ボランティア協会・八日市観光ボランティア協会の会員の皆さん お疲れ様でした。

今日も訪問して頂きまして、ありがとうございました。

たこは昔、いかだった-。滋賀県東近江市で300年以上続く伝統行事「大凧(おおだこ)」は長く、「大紙鳶(いか)」と呼ばれていた。江戸時代の絵図には「沖野ケ原大いか」の記述が残る。いつ頃に呼び方が変わったか。26日の「東近江大凧まつり」を前に、東近江大凧会館などに残る資料から探った。

海外各地にもたこ揚げ文化は広がっており、名称の由来はさまざまだ。その多くが、日本と同じ様に生き物の姿を基にしている。

英語のカイトはトビ、フランス語のセーフボランはクワガタムシの意味。ドイツ語は龍、ベトナム語は鳥、スペイン語はすい星、ポルトガル語はオウムが由来になっている。いずれも宙を舞ったり、空とつながりの深かったりするものばかりだ。

一方、日本国内はタコ、イカの水中生物が由来。東近江大凧会館の鳥居学芸員は「日本は形から名前を付けたことが大きい」と説明する。「水の中の生き物が空を舞うのが面白い」。そんな日本人ならではの感性も、影響しているのかもしれない。

「大紙鳶(おおいか)之図」。呼び名が記された市内の資料で最も古いものは、1858(安政5)年の扇。100畳敷の大凧を揚げる様子を描写した絵とともに記されている。74(明治7)年の大凧揚げを描いた絵や版画には、はっきり「大いかの図」と明記される。

日本に、たこが伝わったのは平安時代とされる。尻尾をたくさん付けた形が、空を舞っているイカやタコのよう見えたことから、京都や大阪など関西で「いかのぼり」として定着したと言われる。

東近江市八日市地区では、江戸中期に男子出生を祝って始められたとされ、三つの村で競い合って規模を大きくしていった。当初は「いか」と呼ばれていた。東近江大凧保存会の山田敏一会長は「今、いかと呼ぶ人はほとんどいないが、先々代の会長や先輩は大いか、大いかと呼んでいた」と振り返る。資料に関しても、明治初期までの絵図や版画には「紙鳶」「紙烏賊」など「いか」と読む記載しか残っていない。

「たこ」の登場は82(明治15)年。中野神社(東近江市)所蔵の絵図に初めて「大凧」の文字が記された。ただ、同年に個人所有の版画には「大紙烏賊」の記載も残り、まだ両者の呼び名が混在する。明治20~30年代になると、新聞記事でも「大凧」と表記されるようになり、徐々に「たこ」が根付いていったと見られる。

東近江大凧会館の鳥居勝久学芸員は「明治になり、江戸の言葉や文化が全国へ浸透していくなか、関東の呼び名『たこ』が定着したのでは」と推測する。両者が混在した82年は、東近江の長い大凧の歴史の中でも、最大の240畳敷が空に舞った年。大きなイベントで注目度も高く、たこの呼び名が一気に広まった可能性が考えられる。

ただ、なぜ関東ではたこなのか。たこ研究の第一人者、故斎藤忠夫さんは著書などで「江戸時代、京都を中心とする上方のイカノボリに対し、江戸っ子の対抗意識から『たこ』と勝手に付けたのかも」との説を紹介する。

今年も東近江の誇る伝統行事は能登川地区の市ふれあい運動公園で開催される。青空を舞う100畳敷は、タコに見えるか、イカに見えるか。由来に着目して観覧するのも面白い。

2013年4月~観光ボランティアガイドの案内の変更・・・初日

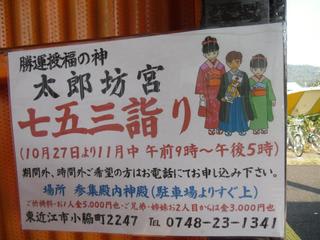

お客様の待受け駅を太郎坊宮駅に変更(初日)1名

「旧JRふれあいハイキングガイド」で計画の、お客様の待受け駅を一辺駅にも、3名体制で!

4月6日は、桜満開だが、あいにく雨天・突風の天気予報・・・。

東京からお客様1名様ご案内・・・・。

太郎坊宮駅すぐの1の鳥居!

太郎坊宮駅すぐの1の鳥居!

台座の上の狛犬(今日気付きました!)

台座の上の狛犬(今日気付きました!)

【大阪十三 太郎坊すし】奉納碑

【大阪十三 太郎坊すし】奉納碑

今日は東京から男性1名、「太郎坊宮」へ御朱印帳・・・。

太郎坊宮駅~丁石地蔵~蛭子神社~のご案内。

太郎坊宮駅(Mさん合流)~「石塔寺」へ御朱印帳・・・。

石塔寺(いしどうじ)

滋賀県東近江市にある天台宗の寺院。山号は阿育王山(あしょかおうざん)、本尊は聖(しょう)観世音菩薩(秘仏)。 「石塔寺」の名のとおり、境内には、阿育王塔と呼ばれる石造三重塔を中心に、数万基の石塔や石仏が並ぶ。毎年8月末には、「石塔フェスティバル(石塔寺万燈祭)」が開かれ、石塔と石仏に献灯が行われる。近西国三十三所観音霊場第二十二番札所

石段を登ると特異な形態をした三重石塔がそびえ立ちます。そして広場一帯を、何万という数の五輪塔や石仏の群が埋めつくしています。

石段を登ると特異な形態をした三重石塔がそびえ立ちます。そして広場一帯を、何万という数の五輪塔や石仏の群が埋めつくしています。

三重石塔(伝・阿育王塔、重要文化財)

三重石塔(伝・阿育王塔、重要文化財)

三重石塔は、奈良時代前期の作とされ、三重石塔としては日本最古・最大のもので国指定の重要文化財です。屋根は緩く膨れており、塔身は縦長、一番下の塔身は二枚石を合わせ、上部の安定をはかっています。三重塔東側の五輪塔2基とその横にある宝塔も、国指定の重要文化財です。

「こけむしてあはれぞ深き石塔寺ほとけの誓ひ世々にくちねば」

石仏は2体仏が目に付きます。

石仏は2体仏が目に付きます。

<重文>五輪石塔

<重文>五輪石塔

歴史

石塔寺は、聖徳太子創建の伝承をもつ寺院である。伝承によれば、聖徳太子は近江に48か寺を建立し、石塔寺は48番目の満願の寺院で、本願成就寺と称したという。聖徳太子創建との伝承をそのまま史実と受け取ることはできない。しかし、石塔寺がある滋賀県湖東地区には他にも西国三十三所札所寺院の長命寺(近江八幡市)、百済寺(ひゃくさいじ、東近江市)など、聖徳太子創建伝承をもつ寺院が多く、この地が早くから仏教文化の栄えた土地であるとともに、聖徳太子とも何らかのつながりのあったことを思わせる。

石塔寺境内にある数万基の石塔群の中で、ひときわ高くそびえる三重石塔については、次のような伝承がある。平安時代の長保3年(1003年)に唐に留学した比叡山の僧・寂照法師は、五台山に滞在中、五台山の僧から、「昔インドの阿育王が仏教隆盛を願って三千世界に撒布した8万4千基の仏舎利塔のうち、2基が日本に飛来しており、1基は琵琶湖の湖中に沈み、1基は近江国渡来山(わたらいやま)の土中にある」と聞いた。

寂照は日本に手紙を送ってこのことを知らせた。3年後の寛弘3年(1006年)、播州明石(兵庫県明石市)の僧・義観僧都がこの手紙を入手し、一条天皇に上奏した。そして、一条天皇の勅命により、塔の探索を行ったところ、武士の野谷光盛なる者が、石塔寺の裏山に大きな塚を発見した。

野谷光盛と天皇の勅使平恒昌が掘ってみたところ、阿育王塔が出土した。一条天皇は大変喜び、七堂伽藍を新たに建立し、寺号を阿育王山石塔寺と改号した。寺は一条天皇の勅願寺となり、隆盛を極め、八十余坊の大伽藍を築いたという。

以上の伝承のうち、「インドの阿育王」云々が後世の仮託であることは言うまでもなく、

件の石塔は、実際には奈良時代前期(7世紀)頃に、朝鮮半島系の渡来人によって建立されたとみるのが通説である。

この石塔は、日本各地にある中世以前の石塔とは全く異なった様式をもつものであり、朝鮮半島の古代の石造物に類似している。 湖東地区が渡来人と関係の深い土地であることは、『日本書紀』に天智天皇8年(669年)、百済(当時すでに滅亡していた)からの渡来人700名余を近江国蒲生野(滋賀県蒲生郡あたり)へ移住させた旨の記述があることからも裏付けられ、石塔寺の三重石塔も百済系の渡来人によって建立されたものであるとの見方が一般的である。

鎌倉時代には、三重石塔(伝・阿育王塔)の周りの境内に、五輪塔や石仏が多数奉納された。

安土桃山時代、織田信長の焼き討ちにより、七堂伽藍、木造建築物、寺宝が全て焼失し、寺は荒廃した。その後、江戸時代初期、天海が弟子の行賢に指示し、一部復興されている。

文化財

鐘堂前には「かれ野山父はは恋し 石の塔」という句碑があり、大小さまざまな石塔や石仏の表情に昔からの信者の願いが偲ばれます。

最上陣屋の移築門

最上陣屋の移築門

最上陣屋の移築門

最上家の家紋(二つ引両)が、門内に下されて(土に直置き)。

最上家の家紋(二つ引両)が、門内に下されて(土に直置き)。

引両紋

引両紋

引両紋は、じつに簡単な紋である。簡単すぎて文様としての美しさがないともいわれて、人気がない。しかし、引両紋は高貴で強運の紋である。引両紋の線は「竜」をあらわし、二本の場合は二匹、一本の場合は一匹の竜が点に昇ることを意味しているという。この紋は足利将軍家の紋であった、ということでもその強運がうなづける。(二つ引両)

~大塚城はblogをhttp://blog.goo.ne.jp/kkkk_015/e/cde18f65ec7f3aa003e9ba2cb63944b5

最寄駅;朝日大塚駅へ=電車1時間後)~

白洲正子が愛した近江 http://www.biwako-visitors.jp/shirasu/area/spot04_14.html

野洲へ行くいうことで、近江八幡駅までお送りました。

今日も訪問して頂きまして、ありがとうございました。

八日市飛行場跡地

八日市大凧記念館此処の云われ~

1914~1945間に大日本帝国陸軍の飛行場として

使われたとか。

※大戦末期には此処から鈴鹿山地を越えて四日市に空襲に来る米国機に局地戦闘機で迎撃したと伺いました。

此処にも

此処にも 飛行第三連隊正門跡地の碑・飛行部隊の門柱

飛行第三連隊正門跡地の碑・飛行部隊の門柱

飛行第三連隊正門跡地の碑

滋賀県東近江市にあった「八日市飛行場」。

上図は他に資料が見つからず、1946年の地図(下記リンク参照)を参考に造りましたが、かなり大雑把です。

・A地点。

玉園中学前に設置されている碑。

碑の裏側。

沿革(説明部分のみ) 昭和十二年十二月十日第八飛行団隷下で 旧満州國牡丹江省海浪 飛行第十六連隊より 部隊編成に依り(第八飛行教育隊)が設立され 昭和十二年徴収兵を第一期とし 飛行兵としての特業 基礎教育が実施され 昭和十六年二月九日改正に依り 中部第九十八部隊(第八航空教育隊)として 滋賀県神崎郡御園村に移駐 昭和二十年八月十五日 終戰に至る迄 此の地に於いて幾萬の兵士が 航空機の技術を修得し護國の念に燃え 南溟又北満の戰場に飛び立って行った土地である。(以下芳名録省略)

・B地点。

有蓋掩体壕が現存しています。

説明板(全文) 飛行機 掩体壕 この掩体壕は、大戦中の昭和19年(1944年)米軍による日本本土空襲が激しくなることが必至と見られるにいたり、軍部では飛行機を空襲から守るために、各航空基地の周辺に急いで作られたものです。この掩体壕は小型機用のもので、八日市市には現在この他もう1個所残っており、八日市飛行場の語り部として貴重な存在です。

注釈 掩体壕は至近弾の破片は防ぎましたが、爆弾の直撃には耐えられませんでした。一方、上空から隠蔽(隠す)する目的もあったので壕の上部は土で覆い、草木が植えられてありました。応急の道路が作られましたが、地盤が軟弱な箇所ではタイヤがめり込んで大変でした。それで軟弱な所へは栗石を大量に投入したり丸太を敷き詰めて急場を凌ぎました。また警戒警報が発令されると、総出で飛行機を掩体壕まで押していき、警報が解除されると再び飛行機を飛行場へ戻す作業が毎日繰り返されたのでした。現在、大阪の八尾飛行場の付近にもこれとほぼ同規格の掩体壕が残されています。八日市市

八日市飛行場掩体壕(ピンの位置に掩体壕があります)

八日市飛行場掩体壕(ピンの位置に掩体壕があります)

全国に掩体壕が残されてます http://uroneko02.com/entai_top.htm

八日市飛行場 データ

設置管理者:旧陸軍

空港種別:陸上飛行場

所在地:滋賀県東近江市尻無町

座 標:N35°05′44″E136°13′13″

着陸帯:1,450m×1,000m

*座標はグーグルアースにて算出

沿革

1914年09月 八日市町の沖野ヶ原を整地した臨時の飛行場にて「飛行会」を開催

1915年04月 八日市町、飛行場の造成に着手

06月 「沖野ヶ原飛行場」完成。利用がほとんどなく、軍を誘致することに

1922年01月 陸軍の「八日市飛行場」に改称、航空第3大隊の開隊式が行われる

その後部隊の変遷、敷地の拡張が続く

1945年07月 米軍機との戦闘が行われる

08月 終戦、接収後一部は地主に返還、 外地からの引揚者に農地として払い下げられる

軍の飛行場が開設された八日市は、軍隊と共に大いに繁栄しました。年1回の冲原神社の祭礼では、日本一の大凧が揚げられ、その活況ぶりが伺えます。

戦争の拡大と共に飛行機の重要性が叫ばれ、八日市の軍飛行場は国防上、重要視されるようになり、飛行機の大型化や高性能な機種が必要になりました。これに伴い、長い滑走路を備えた飛行場へと拡張されていきました。

いよいよ本土決戦か、との苦境に比例して飛行場は拡張に次ぐ拡張が行われ、松林を伐採、農地は固められ、さらに蛇砂川までもが付け替えられるなど、目一杯拡げられました。荻須憲一氏の回顧録に「当時、何千人もの人が工事にかり出された」との記述があります。

当時、地主の人達は、国に半強制的に土地を買い上げられ、坪当たり3円という安い地価で提供を余儀なくされたと聞いています。これにより飛行場は2キロ四方の広さになりましたが、沖縄戦の突入、連日の大都市空襲、広島と長崎の原爆投下など、国内の被害は甚大なものになり、昭和20(1945)年8月、悲惨な戦争に終止符が打たれました。

終戦を迎えた八日市飛行場は、残っていた飛行機を滑走路に集め、GHQの将校が手にしたライター一個の火によって焼却されていきました。このようすは、悲喜交々、筆舌に記しがたしものがありますが、黒煙を上げて燃え盛る炎が、すべてを呑み込み終演の幕を引きました。

終戦を迎えた日本は、異国の地で戦った軍人、軍属、そして外地より多くの人が引き揚げ、人口は日毎に増加しました。国内の政局は混迷、人の心は荒廃、国民生活もどん底という状況の中で、人々は生きる望みを探っていました。

心に戦争の悲惨な、そして大きな傷を負いながら、国家再建を目指した政府は、食料確保に乗り出し、緊急食糧増産対策法を樹立。各地に開拓地を設定した開拓事業をスタートさせました。

滋賀県では、県庁内に「開拓課」を設置し、県内に10カ所ほどの開拓地を選定。八日市飛行場と近くの長谷野がその一つに決まりました。

飛行場の開拓は、総面積361・9ヘクタール、入植地90ヘクタール、残り271・9ヘクタールは増反地として1、260戸の農家に配分され、そのうち沖野の開拓は、90ヘクタールに入植63戸で計画されたが、発足当初は52戸にとどまりました。

終戦から3ヶ月後の1945年11月、11人が飛行場跡の沖野原に仮入植。まずは、飛行機を焼き払った残骸が残る滑走路近くから測量が始まりました。雪深い寒い冬だったことを覚えています。

開拓事業は、翌年から本格的にスタートし、八日市開拓農業組合が発足。町内会各戸の開拓地が抽選で決定されました。

もともと、石原だった飛行場跡から農地を生み出す開拓は、入植者が予想しなかった苦難の日々の始まりでした。

当時は、拓士等の大半は、家がなかったため、旧兵舎に集まり生活をしていました。当時の冬は雪深く、厳寒に耐える暮らしを強いられていました。キツネの遠吠えを

耳にしながら、雪を集めて風呂を沸かしたことを思い出します。開拓の精神に燃える入植者たちは、増反地を含め測量に精を出しました。幾度も身体を休めては「広いなあー」と思ったものです。

▲終戦直後の冲原神社。多くの兵士が手を合わせた社は、敗戦ともに荒廃した。

▲終戦直後の冲原神社。多くの兵士が手を合わせた社は、敗戦ともに荒廃した。案内先をガイドするメンバーと下見に。

市辺 阿賀神社・船岡山

市辺 阿賀神社・船岡山

市宮神社

金念寺・・・江州音頭の石碑

大凧会館

大凧会館

戦争遺産の石碑

戦争遺産の石碑

掩体壕・・・

観光ボランティアガイドの研修会も、ブロック毎でガイドの切磋琢磨で『おもてなし』に対する「思い・興味・郷土愛」の気持、お客様さらに価値観などが違う、それ成りに基礎知識も持っておられる。ガイドにあたっては迫力も違ってくる。

観光ボランティアガイドの研修会も、ブロック毎でガイドの切磋琢磨で『おもてなし』に対する「思い・興味・郷土愛」の気持、お客様さらに価値観などが違う、それ成りに基礎知識も持っておられる。ガイドにあたっては迫力も違ってくる。

今日も訪問して頂きまして、ありがとうございました。

ハートピア入口に説明板

ハートピア入口に説明板

ブッシュやゴミ捨て場を、中野まちづくり協議会のプロジエクト(谷口代表)で整備!

ブッシュやゴミ捨て場を、中野まちづくり協議会のプロジエクト(谷口代表)で整備!

江戸時代、仙台藩(62万石)伊達氏の飛び地(領地)であったため、万石堤と呼ぶ。

江戸時代、仙台藩(62万石)伊達氏の飛び地(領地)であったため、万石堤と呼ぶ。

ハートピア入口に説明板

ハートピア入口に説明板

ハートピアの奥の駐車場から入れます。

今日も訪問して頂きまして、ありがとうございました。

真鍮家文好(しんちゅうや ぶんこう)一門による盆踊りなどで一般的に親しまれている「棚音頭」

真鍮家文好(しんちゅうや ぶんこう)一門による盆踊りなどで一般的に親しまれている「棚音頭」

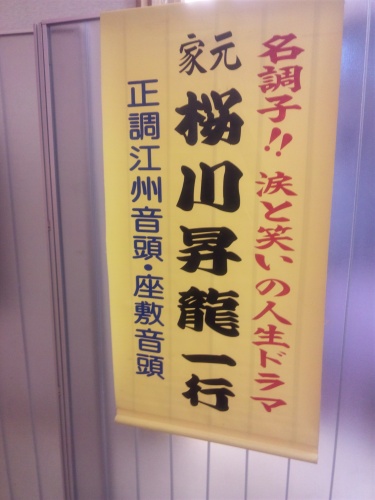

発祥の地として誇るべき郷土芸能「江州音頭」の魅力を再発見し、保存・伝承につなげようと、真鍮家文好(しんちゅうや ぶんこう)一門と桜川昇龍(さくらがわ しょうりょう)一門による「江州音頭」共演会が15日に東近江市池庄町の湖東コミュニティセンターで開かれた。江州音頭ファンら250人あまりが、江州音頭の真髄を楽しんだ。真鍮家一門は、盆踊りの時などにやぐらの上で楽器伴奏などをつけて歌い、地域の人びとが音頭に合わせて踊る、一般的によく知られ、広く普及している「棚音頭」を文好師匠と弟子が次々と披露。音頭に合わせた一般的な踊りのほか、傘を持っての傘踊りを披露すると、最後は観客も踊りの輪に加わった。桜川一門は、楽器伴奏などはなく、浪曲のような語りを中心とした聴かせる江州音頭で、滑稽話や人情話、人生訓などを織りまぜて聴く人の心を揺さぶり楽しませる「座敷音頭」を、昇龍師匠の「左甚五郎あいおい道中」と弟子の昇峰さんの「越後善吉米一粒」で聴かせた。かつてに比べると江州音頭を聴く機会が減り、演者が高齢化していることなどから、共演会の模様は映像記録され、市教育委員会がCD化して保存し、伝承・普及に活用される。

真鍮家文好一門による傘を持って踊る「傘踊り」

真鍮家文好一門による傘を持って踊る「傘踊り」

桜川

桜川

桜川昇龍一門による「座敷音頭」

桜川昇龍一門による「座敷音頭」

桜川昇龍(さくらがわ しょうりょう)の「座敷音頭」

桜川昇龍(さくらがわ しょうりょう)の「座敷音頭」

地元で生まれた伝統郷土芸能「江州音頭」を知り、郷土の誇りとして身近に感じてもらうことで、伝承・発展につなげようと、東近江市教育委員会と市文化遺産活用活性化実行委員会は十五日午後一時半から池庄町の湖東コミュニティセンターで「歌い継ぐ・語り継ぐ郷土芸能 江州音頭共演会」。

江州音頭は形態も屋外で踊りや楽器を伴うものや屋内で語りを聴かせるものなど様々に変化して今に伝わっている。

漫才や浪曲など大衆演芸にもつながるなど、芸能史の上でも重要な存在にある。

初開催となる今回の共演会は、市内で活動している多くの音頭取りの中から、真鍮家文好(しんちゅうや ぶんこう)一門による盆踊りなどで一般的に親しまれている「棚音頭」と傘を持って踊る「傘踊り」と、桜川昇龍(さくらがわ しょうりょう)一門による「座敷音頭」が登場し、江州音頭の真髄を披露。

江州音頭(ごうしゅうおんど)は滋賀県を中心に近畿地方各地で盆踊りに用いられる音頭。棚音頭と座敷音頭(敷座)の2種類がある。

独立した舞台芸としても行われる(こちらは「口説き(クドキ)」と呼ばれる)。「江州」とは、近江国の別称である。

仏教の御経の節である声明を源流とし、山伏らによる民間布教手段として派生した祭文が一部で娯楽化し、次第に宗教色を薄めて遊芸としての祭文語りが独立した。浄瑠璃に近い説経節や、浪花節を生んだ浮かれ節などより下卑たものとされ、語りの合間に法螺貝を吹いて一同で「♪ デロレン、デロレン」という合いの手を入れることから、デロレン祭文と総称された。同様の成立過程を辿ったものには、願人坊主が事とした「阿呆陀羅経」や、「チョンガレ」(チョボクレ)、「春駒節」、「ほめら」などと呼ばれた諸芸(これらの一部は明らかに春歌に属する)などがあったが、テレビが普及した高度経済成長期を最後に継承者は絶えている。

江戸時代末期、武蔵国のデロレン祭文の名人万宝院桜川雛山の弟子の西沢寅吉が、歌念仏・念仏踊りを祭文に採り入れた独特の節回しを考案し、話芸を踊りと融合させた新たな音頭を作り上げた。これは祭文音頭と言われ、当初は近江国神崎郡八日市(現在の滋賀県東近江市)で踊られた。更に、寅吉と親交のあった奥村久衛左門(初代真鍮家好文)の協力で演目などを整備し、明治初年に近江国愛知郡枝村(現在の犬上郡豊郷町)の千樹寺で踊りを披露したのが、江州音頭の始まりとされる。その後次第に滋賀県内各地に広まっていった。

寅吉は祭文語りの芸名を桜川歌寅と名乗っていたが、師匠桜川雛山の許しを受けて初代桜川大龍に改名して宗家となった。明治末に大龍の門弟らは大阪千日前界隈の寄席にこぞって進出し、落語や音曲と並んで人気の演目となった。また、大阪府三島郡味舌村(現在の摂津市)の音頭取り出身の漫才師砂川捨丸や、従来の三河萬歳を修めた中河内の江州音頭取りの玉子屋圓辰の大成功を追って一部は漫才、浪曲などの舞台芸に転じ、今日の演芸の源流のひとつにもなった。古い漫才の名跡である『砂川』、『桜川』、『荒川』、『河内家』といった苗字は江州音頭取りから派生し、『松鶴家』は歌舞伎俳優から俄に転じた者が多かったところから派生した。

近江商人兼業の音頭取り達が東海道・京街道・伊賀街道など商用で訪れた土地の人々に余暇として江州音頭を伝えたことが基となり、河内音頭の成立にも多大な影響を及ぼした。また、江州音頭が河内音頭と並んで興行として演じられるようになってからは、浪曲や、江戸中期以来大坂で盛んに演じられ人気を博した即興喜劇である俄(にわか)などの諸芸と融合し、近江とは別のスタイルで大阪でも独自の発展・変革を遂げた。

江州音頭を成立させた2人が立ち上げた次の2つの流派が源流とされる。いずれも、「♪ ヨイト ヨイヤマカ ドッコイサノセ」の合いの手の他、音頭の途中に「♪ デロレン、デロレン」の一節を唱和する形を継承しており、江州音頭がデロレン祭文の系譜にあることを主張している。

明治中期に京街道沿いに伝播したとされる河内の江州音頭の流れを汲む、初代桜川唯丸(1995年引退)は、昭和末期から平成初頭にかけてロック・ジャズ・ファンクミュージックの要素を盛り込んだ伴奏に合わせて音頭を歌い、従来の枠に入らない江州音頭の新境地を開拓した。

江州音頭の発祥地とされる場所は2か所あり、両地に石碑が建立されているが、どちらが真の発祥地とも言い難い。

桜川大龍の出身地である犬上郡河瀬村(現在の滋賀県彦根市南川瀬町)法蔵寺にも石碑がある。また発祥地以外にも、桜川大龍の石碑は滋賀県内各地に点在している。

地域差により若干相違するが、以下のものが代表的

音頭取り「♪あ、こりゃどっこいせ~」

囃子「こら、しっかりせ~」

音頭取り「ええみ~い~な~さ~ま た~の~み~まあ~す」

囃子「そら、どっこいしょ」

音頭取り「あ~これから~よ~いやせ~と声~掛けた~の~み~ます~」

囃子 「あ~よいやさあ~のせの~どっこいさあ~のせい」

音頭取り「え~さては~この場~の皆さんや~」

囃子「あらどしたい」

今日も訪問して頂きまして、ありがとうございました

(写真1)天神社(東近江市佐野町)

(写真1)天神社(東近江市佐野町)■狛犬の原型は「獅子」

狛犬は「高麗から渡って来た犬」という意味でその名があるが、原型は獅子である。百獣の王・獅子が霊獣として造形化され、はるばる西方からシルクロードを経て日本に渡ってきた。

昔は宮中の帷(かたびら=隔ての布)や御簾(みす=竹の「すだれ」)が風で揺れるのを押さえるために使われていたという。

やがて狛犬は、霊力をもつ神宝として神社本殿の奥に納められるようになり、時代を経るにしたがい魔除けの役割を担って内陣から外陣へ、さらに社殿前へと進出していった。

風雨に晒されることから石造の狛犬があらわれ、形態も大型化した。江戸時代には「魔除け」「招福」を祈願する庶民が、狛犬を寄進するようになった。これら神社境内に寄進された狛犬を、一般的に「参道狛犬」とよんでいる。

■江戸末期の作品三例

東近江市内でもっとも古い参道狛犬は、佐野町・天神社の本殿前一対(写真1)である。その台座には「弘化四歳丁未十一月」(西暦一八四七年)と刻まれてあり、いまから一六六年前に奉納されたことが判明する。たて髪を長く彫った雄渾な作品で、歳月を経たにもかかわらず風化が少ない。台座には「奉納・朝日講」、「功徳者」として戸田久右ヱ門ら十一名の名前が読み取れる。同社・氏子総代を長くつとめておられる大澤勇さん(佐野町)に、「朝日講」についてお尋ねしたが、このような名称の講は現存せず狛犬の由緒は不明である。阿形・吽形ともに、右足を少し前に出したポーズが珍しい。

(写真2)日吉神社(東近江市今崎町)

(写真2)日吉神社(東近江市今崎町) 御代参街道に面した今崎町・日吉神社二ノ鳥居前の狛犬一対も古い(写真2)。「文久三亥年正月吉日」(一八六三)の銘がある。願主は「向善五良」。向かって右の台座には「初老厄除」、左の台座には「海陸安全」と彫っている。願主・向善五良は、「万善」向井一生さん(八日市金屋一丁目)の五代前に当たる人物で、薬種商として北海道松前に渡った経歴をもつ。狛犬はずんぐりした体型で、全体に細工が少ない。尻尾が短いが、これは江戸期につくられた狛犬の一つの特色である。

江戸末期の狛犬が、東近江市にはもう一対ある。大浜神社(伊庭町)本殿前のものである。狛犬の高さは五十四センチと小振りで、石灰角礫岩(地元では美濃赤坂産大理石とも)が使われている。阿形・吽形ともに右足を上げているが傷みが激しく、阿形の右足は根元から折れている。台座の銘から「文久四年甲子年正月吉日」(一八六四)「寄進かねいち中村氏」と読み取れる。地元の歴史に詳しい村田恒治郎さんは、伊庭の有力者であった中村金一郎(中村博さんの曽祖父・嘉永元年生れ)によるものであろうと推定される。

東近江市内の狛犬で江戸期製作と判明しているのは、現段階では以上の三例である。

明治期に入ると、参道狛犬の寄進が増えてくる。中野神社(東中野町)鳥居前の一対が明治八年(一八七五)、野々宮神社(八日市金屋一丁目)本殿前の一対が明治九年(一八七六)、松尾神社(八日市松尾町)本殿前の一対が明治十一年(一八七八)とつづき、その後も明治期の作例は多い。

■「供出」された狛犬

台座と、台座の上の狛犬の製作年代が異なっているケースもある。

中野神社社頭の狛犬は、台座に「明治四十四年亥十月建之」と刻まれ、東京・灰谷儀助、大阪・灰谷善太郎ら灰谷家一族の名前が彫っている。

しかし台座の上の狛犬の台には「昭和三十二年二月」として初老を記念した小梶正二郎ら十名の氏名が彫り込まれている。狛犬と台座に年代・寄進者の食いちがいが生じているのである。

(写真3)大森神社(東近江大森町)

(写真3)大森神社(東近江大森町) 神社近くで理髪店を営む藤井季夫さんに、その理由を尋ねた。藤井さんは「子どものころ、狛犬に乗って遊んでいたが…」と記憶を辿られた結果、「狛犬に乗ったときの冷たかった感触」から、もとは青銅製の狛犬であったことを思い出された。太平洋戦争が激化した昭和十七年前後、金属類供出命令により撤去され、台座のみが残った。

戦後十二年、当時、初老を迎えた人たちが再建されたものが現在の石造狛犬である。

竹田神社(鋳物師町)本殿前狛犬の台座には、「昭和四十三年十二月再建」と彫られている。同社の場合は元の石造狛犬が風化し傾きがひどくなったので、「初代狛犬」寄進者の孫たちが再建されたものだという(外池文次さんのお話)。

■可愛い仔狛犬の姿

向かって右側が阿形(口を開ける)、左が吽形(口を閉じる)であることは、すべての狛犬に共通する。しかし、どちらが雄でどちらが雌か、あるいは雌雄があるのかどうかについては「諸説」がある。

狛犬とともに、玉石と仔犬(子獅子)を彫った作例がある。その多くは、右の阿形が玉石を押さえ、左の吽形側に仔犬が彫っている(五個荘奥町・奥村神社、八日市松尾町・松尾神社、八日市金屋一丁目・野々宮神社など)。そのことから、阿形が雄で吽形が「雌」とも考えられる。

(写真4)春日神社(東近江市妹町)

(写真4)春日神社(東近江市妹町) しかし、右側の阿形狛犬に仔犬を彫った例もある。

大森神社(大森町)鳥居前の狛犬(昭和十年三月)は、阿形側の足元に仔犬(子獅子)を彫っている。この仔犬は、首をひねった形でじつに愛らしい姿をしている(写真3)。高さが三〇センチもあり、親狛犬(九〇センチ)の三分の一である。親狛犬製作と同じ集中力を仔狛犬にも感じさせる。

さらに、左側・吽形狛犬が押さえている玉石の細工も珍しい。手鞠型になっていて中にさらに小さな玉石が入っている。残念ながら石工の名が彫られていない。

■白布を巻いた狛犬

春日神社(妹町)の鳥居前狛犬は、北海道有数の木材商として成功した中戸町出身の奥村徳蔵が、大正十一年、郷里の氏神さまに寄進したものである。この狛犬は大きな玉石に両の前足を載せ、腰を上げている(写真4)。このようなスタイルは尾道の石工が製作したもので、「尾道型狛犬」とよばれる。台座には「石工尾道市向島・恵谷喜一」の銘がある。

筒井神社(蛭谷町)の一対(大正十三年、親王講および茨川・筒井円次郎奉納)は、狛犬が円形の台座に座している。木地師発祥の地として、轆轤挽きを意識した台座が製作されたのであろう。

河桁御河辺神社(神田町)の狛犬(大正九年奉納)は、立派な石の玉垣に囲まれて鎮座している。

兵主神社(野洲市五条)の本殿前狛犬(昭和三年奉納)は、阿形・吽形ともに細い白布でぐるぐる巻きになっている(写真5)。宮司さんに尋ねると、身体に不具合を抱えた人たちがその治癒を祈願し、患部にあたる場所に氏名を書いた布を巻いてゆくのだそうである。狛犬の頭や肩にも布が巻かれているが、やはり膝や腰に巻いた白布が目立つ。

■狛犬はいまも手造り

狛犬台座に製作者名(石工名)が彫られている場合がある。

布施神社(布施町)の狛犬(昭和三年八月)には「南五個荘・石寅作」とあり、昭和初期までこの地域に狛犬を彫る石工が存在したことを伺わせる。

(写真5)兵主神社(野洲市五条)

(写真5)兵主神社(野洲市五条) 多賀大社境内にある摂社・日向神社の狛犬(昭和六十年)には、長浜市・竹原石材店の銘がある。同石材店に照会してみると、狛犬製作は岡崎に発注し総仕上げを竹原石材店が行ったとのことである。狛犬製作には特別の技術が必要で、近年はほとんどが岡崎産になっている。

岡崎石工団地共同組合・和出秀巳さんのお話によると、岡崎で切り出される花崗岩(三州御影石)に墨で狛犬の輪郭を描き、ベテランがいまも鑿と鎚で刻んでいくのだという。一対製作にふつう一ヶ月から二ヶ月を要するという。

■庶民の文化財―狛犬

国や地方自治体が「文化財」に指定していなくても、私たちの周囲には、地域住民の暮らしや集落のちいさな歴史を物語るさまざまな石造品・建造物が存在している。それら「庶民の文化財」こそが、地域の雰囲気を醸し出しているといって過言でない。

参道狛犬には、庶民のさまざまな祈願・祈念が秘められている。私は今後も神社参拝をかね、狛犬との愉しい出会いをつづけたいと願っている。

(注)上杉千郷著『狛犬辞典』・小寺慶昭著『京都狛犬巡り』を参照しました。

(野々宮神社宮司、八日市郷土文化研究会会長)

http://shigahochi.co.jp/info.php?type=article&id=A0012007

今日も訪問して頂きまして、ありがとうございました

伊勢太神楽(国指定無形民俗文化財)の「女形の道中(おやまのどうちゅう)」で新年を迎える恒例行事が今年も、東近江市金屋一丁目の野々宮神社(中島伸男宮司)で行われる。

除夜の鐘とともに拝殿前では、加藤菊太夫組による獅子三頭の「神来舞(しぐるま)」と「四方(よも)の舞」のほか、肩車に乗った獅子が女形に変身する華麗で難しい曲芸「女形の道中」(地方によっては「花魁道中」)が奉納され、氏子や初詣客らの一年の家内安全、無病息災などを祈願する。女形の道中を除く獅子舞は、元日七時からも行われる。

同神社敬神女性部の八千代会による「年越しそば」の出店や、畑酒造寄贈の「甘酒の無料サービス」(元旦午前九時から正午まで 量限定)もある。

今日も訪問して頂きまして、ありがとうございました。

淡海観光ボランティアカイド交流研修会 第一部(甲賀市立 忍の里 プララ)

・文化鑑賞・・・・「鈴鹿馬子唄」

開会式・・・・来賓祝辞・主催者挨拶

講演・・・・「甲賀の歴史的風土と甲賀らしさの魅力」 講師 米田 実(甲賀市史編さん室長)

・・・・午後は、

続いて、現地検証へ

JRふれあいハイキング・・・・

JRふれあいハイキング・・・・

毎週土曜日10:30近江鉄道 市辺駅。

東近江市八日市観光ボランティアガイド、がお待ちしています。

八日市観光ボランティアガイドが、無料でご案内。

市辺駅→船岡山(万葉歌碑=額田王と大海人皇子=後の天武天皇との相聞歌)→金柱宮址→太郎坊宮→太郎坊宮駅

市辺駅で、ラッピング列車「のぼうの城」11月2日公開 500兵vs20,000兵の戦

市辺駅で、ラッピング列車「のぼうの城」11月2日公開 500兵vs20,000兵の戦

市辺駅で、ラッピング列車

市辺駅で、ラッピング列車

万葉の森 船岡山への案内版

万葉の森 船岡山への案内版

暗渠の下の「丁石地蔵」を歩道と車道の境に祀られてます。 後方のお山が「太郎坊宮 阿賀神社」

暗渠の下の「丁石地蔵」を歩道と車道の境に祀られてます。 後方のお山が「太郎坊宮 阿賀神社」

太郎坊宮駅の改札上・・・占め縄の下に太郎坊山が見えるのです

太郎坊宮駅の改札上・・・占め縄の下に太郎坊山が見えるのです

この駅で、お見送りして・・・本日ガイド終了

お疲れ様でした。

消費カロリー 416.2kcal 脂肪消費量 58.4g

今日も訪問して頂きまして、ありがとうございました。