広重が描いた近江、構図に飽くなき探究心 滋賀で企画展

近江八景 比良暮雪【魚栄板】=大津市歴史博物館蔵

近江八景 比良暮雪【魚栄板】=大津市歴史博物館蔵

近江八景之内 比良暮雪【栄久堂板】=個人蔵

「東海道五十三次」などの版画作品で有名な浮世絵師歌川広重(1797~1858)が描いた近江を展観する企画展「広重の旅 浮世絵・近江・街道」が25日から、大津市御陵町の市歴史博物館で始まる。広重が繰り返し題材にした「近江八景」には常識を覆すような構図もあり、風景版画への飽くなき探求心がうかがえる。

江戸生まれの広重だが、1830年代から50年代にかけて、少なくとも4度は、スケッチ旅行で近江を訪れているそうだ。同博物館の横谷賢一郎学芸員によると、広重が携わった「近江八景」シリーズは27種類、大津宿や草津宿が登場する「東海道」シリーズは約40種が確認されており、「近江の名所を全国的にメジャーにした人物」と評価する。

何度も作品化するにあたっては、目新しさが必要だったのだろう。近江八景のひとつ「比良暮雪」は、「栄久堂板」のように、雪の比良山系を遠望するのが定番。しかし、広重最晩年の「魚栄板」では、比良山中の雪景色を描き、眼下に琵琶湖や伊吹山を望む構図をとった。横谷さんは「近代絵画でもこのような構図は見当たらない。900メートル近い登山に挑み、新たな発見を追い求めた広重は名所風景ハンターだ」と話す。

企画展ではほかに、木曽海道(中山道)の宿場を描いた「木曽海道六拾九次」や、野路(現草津市)の玉川が登場する「諸国六玉川」、大津の岩間寺や石山寺が描かれた「観音霊験記」など、同博物館や草津市所蔵の約240点が展示され、江戸時代の近江へいざなう。

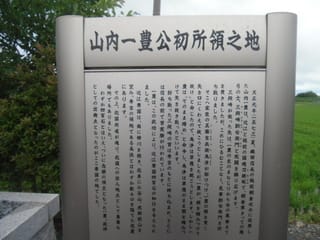

山内一豊が、朝倉氏との戦い”刀禰坂の戦い”での功により、近江唐国四百石に封じられる。

山内一豊が、朝倉氏との戦い”刀禰坂の戦い”での功により、近江唐国四百石に封じられる。 山内一豊公 顕彰碑(虎姫商工会)

山内一豊公 顕彰碑(虎姫商工会)

平安時代末期(12世紀)の塩津港のイメージ図

平安時代末期(12世紀)の塩津港のイメージ図

「ランチパック」で昼食!

「ランチパック」で昼食! 海津城に3000・・・

海津城に3000・・・ 疋壇の城(敦賀表)の3000、西岡城に4000・・・

疋壇の城(敦賀表)の3000、西岡城に4000・・・

月出集落前の汀

月出集落前の汀

駐車可

駐車可

近世の石積

近世の石積

鬼クルミ

鬼クルミ

月出砦の崩落石垣

月出砦の崩落石垣 月出砦の崩落石垣

月出砦の崩落石垣

出土した煙管の雁首(上左)と吸口(上右)、磁器碗の破片(下左)、擂鉢(すりばち)の破片(下右)

出土した煙管の雁首(上左)と吸口(上右)、磁器碗の破片(下左)、擂鉢(すりばち)の破片(下右) 城址碑

城址碑

東部の土塁は、元禄11年(1698)に宮川藩(堀田氏)の陣屋が設けられた時に、破壊されたと考えられている。

東部の土塁は、元禄11年(1698)に宮川藩(堀田氏)の陣屋が設けられた時に、破壊されたと考えられている。