http://www.city.hikone.shiga.jp/cmsfiles/contents/0000003/3305/52_ohrinyudani.pdf←彦根教育委員会HP

http://www.city.hikone.shiga.jp/cmsfiles/contents/0000003/3305/52_ohrinyudani.pdf←彦根教育委員会HP

お城のデータ

所在地:彦根市鳥居本・男鬼町 map:http://yahoo.jp/yw5ALd

別 称:高取山城・男鬼城

区 分:山城

現 状:森林

築城期:天文年間(1532~1553)の頃。

築城者:京極高広か

城 主:川原豊後守

遺 構:曲輪、土塁、石垣、堀切

標 高:685m 比高差:40m

城 域:東西300m×南北100m

目標地:男鬼町比婆神社奥宮(646m)

駐車場:男鬼町比婆神社奥宮http://yahoo.jp/G1lZDt

訪城日:2016.11.23

誰が付けられたのか?主郭にある「高取山城」のネームプレート

誰が付けられたのか?主郭にある「高取山城」のネームプレート

お城の概要

1982~10年懸けて『滋賀県中世城郭分布調査』でも発見されず、2000年に米原 西番場の泉良之氏により発見された。

彦根市教育委員会hp「わたしの町の戦国」解説シート 18

■ 男鬼入谷(おおりにゅうだに)城跡 ■

男鬼入谷城跡は、彦根市の男鬼と多賀町甲頭倉の間、標高 685 メートルの高所に位置しています。

周囲は見渡す限り山又山。山中に孤立したように存在していますが、規模は大きく、発達した城郭構造が注目されます。 男鬼入谷城は、尾根上の3つの頂部と尾根筋を利用して築かれています(縄張図参照)。

3つの頂部をⅠ郭 かく ・Ⅱ郭・Ⅲ郭と呼ぶことにしましょう。まず北東のⅠ郭を見ると、北東側に大規模な三重 の堀切 ほりきり を設けて高取山山頂へ伸びる尾根を切断し、竪掘りや土塁、そして石積みを加えています。一方、南東側に伸びる尾根にも曲輪群を配し、土塁や食い違い縦堀、畝状 竪堀群などを加えています。

中央のⅡ郭は規模が小さく、南東側に 小さな曲輪群を階段状に設けています。先端部の二重堀切は大規模なものです。Ⅱ郭から西側に伸びる尾根にも、竪堀につながる規模の大きな堀切を設けて尾根を完 全に断ち切っています。

西側のⅢ郭は南西側にのみ土塁が築かれています。Ⅲ郭から南に伸びる小さな尾根には堀切を伴う小曲輪群が設けられていますが、Ⅲ郭にもっとも近い小曲輪は土塁が巡り石積みで補強されています。

高取山城(最近、彦根市教育委員会は、文化財遺跡登録名を「男鬼入谷(おおりいりや)城」としている。)は、佐和山城のある彦根市鳥居本から一山林道で越えた山里、男鬼町南側の山の上に築かれている。

集落西はずれに比婆神社の鳥居があり、ここから細い林道を山頂近くの神社まで登る。 比婆神社で高取城探訪の無事を祈って参拝。 社殿裏から比婆山頂を経て(山頂の先で山道は二股に分かれるので左の道を降る。)、尾根筋を進み、二つ目のピークが高取山城だ。

高取山城は、東西に連なる尾根筋を幾段にも削平した連郭式の縄張りで、城の遺構は完存と云えるほど良く残っている。 主郭の東下には、主郭から堀底まで約7~8m程の深さの大堀切があり、更に北に二重の堀切が連なる。 主郭東の曲輪には、削り出し土塁の遺構が見ることが出来る。 南側の二つの支尾根に対しても、二重の堀切を配してた小曲輪が防備を固めている。

地元の林業の方しか訪れない!、高取城を訪城時は、GPS付スマホは必ず持参のことい。小生の途中断念、今回の城歩会見学会でやっと見学出来ました。霊山の山系の高所にある城!

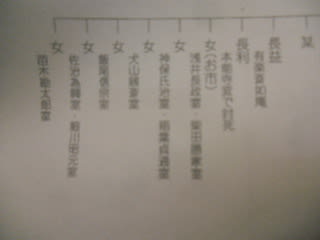

お城の歴史

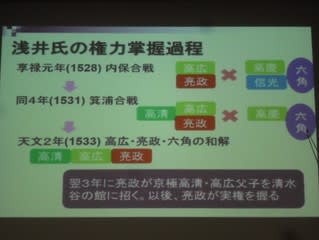

一般に、近江の戦国時代は、南の六角氏と、北の京極氏・浅井氏との対立の時代として語られます。 浅井氏が京極氏の家督争いに乗じて台頭し、やがて湖北を支配するようになるのが天文年間(1532~1553)の頃。

この頃、浅井氏の湖北支配は盤石なものではなく、京極氏の勢力もあなどれないものがありました。 天文19年から22年(1550~53)にかけて、京極高広は、六角氏と抗争を繰り広げます。注目されるのは、この抗争で高広軍の南下が常に霊仙山系を越え芹川に沿って平野部を攻めるという、山越えルートである点です。浅井氏によって平地を追われた京極高広は、坂田郡の山間部で勢力を維持していたと推定されており、抗争で立てこもる拠点として男鬼入谷城が築かれたのではないかと考えられています。

ただ、『大洞弁天当国古城主名札』に「男鬼城主川原豊後守」の名が見える。

『淡海国木間攫』には、「坂田郡 男鬼村 往古此所ニ川原豊後守在城ナリ、其城今在セリ」と記す。

規模は湖東地域で最も大きく、どうしてこのような山深い里に築かれたか?

男鬼城の位置から、上平寺城~鎌刃城~高取山城~桃原城を結ぶ繋ぎの城でもあったのだろうか。

比婆神社奥宮

比婆神社奥宮

土橋のような細尾根

土橋のような細尾根

此処から城域

土橋

土橋

『淡海国木間攫』には、「坂田郡 男鬼村 往古此所ニ川原豊後守在城ナリ、其城今在セリ」と記す。

『淡海国木間攫』には、「坂田郡 男鬼村 往古此所ニ川原豊後守在城ナリ、其城今在セリ」と記す。

往時、この高所で在城していたか?

2011年4月30日の丸山竜平博士(元滋賀県中世城郭分布調査委員会 事務局)の指導のもと、現地調査で室町期の黒塗土師片・擂鉢片・天目茶碗を表面発見!

黒塗土師片

黒塗土師片

Hiromi Hasegawa氏のfacebookより

Hiromi Hasegawa氏のfacebookより

参考資料:彦根市教育委員会hp「わたしの町の戦国」解説シート 18 ・城歩会レジュメ・Hiromi Hasegawa氏のfacebook

本日の訪問ありがとうございす!!

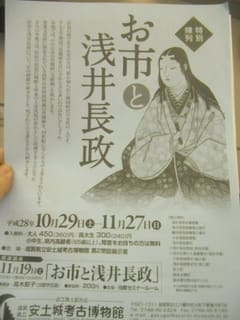

安土城考古博物館特別陳列関連講座

安土城考古博物館特別陳列関連講座

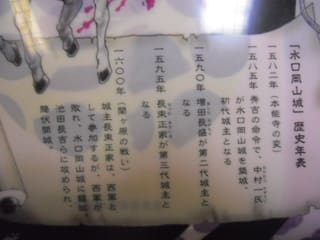

水口岡山城跡

水口岡山城跡 荒神山神社本殿

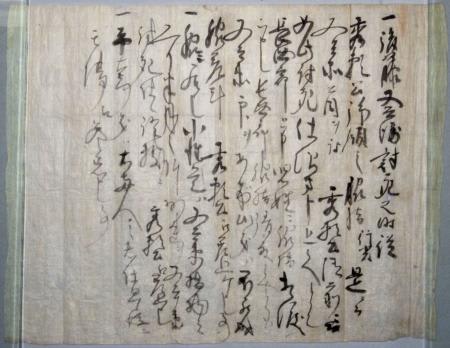

荒神山神社本殿 大坂の陣で後藤又兵衛が討ち死にしたことを、配下の武士が豊臣秀頼に報告した書き付け

大坂の陣で後藤又兵衛が討ち死にしたことを、配下の武士が豊臣秀頼に報告した書き付け 高さ2・8メートル、南北14・5メートルにわたって確認された指月城とみられる石垣と堀跡(京都市伏見区桃山町泰長老)

高さ2・8メートル、南北14・5メートルにわたって確認された指月城とみられる石垣と堀跡(京都市伏見区桃山町泰長老) 京都府庁の北側で見つかった、戦国時代の自衛施設「上京の惣構」とみられる東西方向の大規模な堀(京都市上京区)

京都府庁の北側で見つかった、戦国時代の自衛施設「上京の惣構」とみられる東西方向の大規模な堀(京都市上京区) 現地説明会は19日午前10時半と午後1時半の2回。現地事務所の携帯電話090(3995)3936(当日のみ)。

現地説明会は19日午前10時半と午後1時半の2回。現地事務所の携帯電話090(3995)3936(当日のみ)。 全11幅が一堂に会した「地蔵十王図」(東近江市五個荘竜田町・観峰館)

全11幅が一堂に会した「地蔵十王図」(東近江市五個荘竜田町・観峰館)

伊豆神社

伊豆神社

nobusan(中世の自治都市・堅田) より

nobusan(中世の自治都市・堅田) より

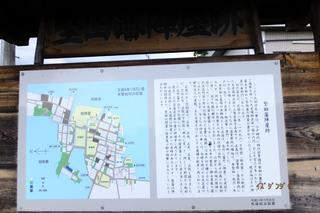

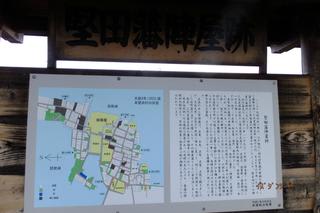

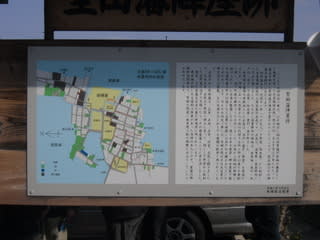

中でも堅田は、織田信長や豊臣秀吉が重用した堅田水軍の根拠地であって、中世から江戸時代にかけては、水路権を握った堅田衆と呼ばれた人々によって、琵琶湖最大の自治都市を築いていた。この程度の知識は持ち合わせていたが、堅田に「湖族の郷(こぞくのさと)」が、

中でも堅田は、織田信長や豊臣秀吉が重用した堅田水軍の根拠地であって、中世から江戸時代にかけては、水路権を握った堅田衆と呼ばれた人々によって、琵琶湖最大の自治都市を築いていた。この程度の知識は持ち合わせていたが、堅田に「湖族の郷(こぞくのさと)」が、

西イ港この程度の知識は持ち合わせていたが、堅田に「湖族の郷(こぞくのさと)」

西イ港この程度の知識は持ち合わせていたが、堅田に「湖族の郷(こぞくのさと)」

近世には、元禄11年(1698年)3月7日、下野国佐野藩主であった堀田正高が1万石で堅田に移封されたことにより、堅田藩が立藩した。藩政の基礎は初代藩主・正高から第3代藩主・堀田正永の頃にかけて固められた。第6代藩主・堀田正敦は陸奥国仙台藩主・伊達宗村の八男であり、その経緯から若年寄、湯島聖堂再建の副奉行、『寛政重修諸家譜』などの編纂を務めるなど文教政策に携わっている。文化3年(1806年)には3,000石を加増され、1万3,000石の所領を領することとなった。なお、正敦は仙台藩の藩主に若年藩主が相次いだため、その補佐役も務めている。藩政においても5ヵ年に及ぶ倹約令を発し、藩財政再建に努めた。

近世には、元禄11年(1698年)3月7日、下野国佐野藩主であった堀田正高が1万石で堅田に移封されたことにより、堅田藩が立藩した。藩政の基礎は初代藩主・正高から第3代藩主・堀田正永の頃にかけて固められた。第6代藩主・堀田正敦は陸奥国仙台藩主・伊達宗村の八男であり、その経緯から若年寄、湯島聖堂再建の副奉行、『寛政重修諸家譜』などの編纂を務めるなど文教政策に携わっている。文化3年(1806年)には3,000石を加増され、1万3,000石の所領を領することとなった。なお、正敦は仙台藩の藩主に若年藩主が相次いだため、その補佐役も務めている。藩政においても5ヵ年に及ぶ倹約令を発し、藩財政再建に努めた。

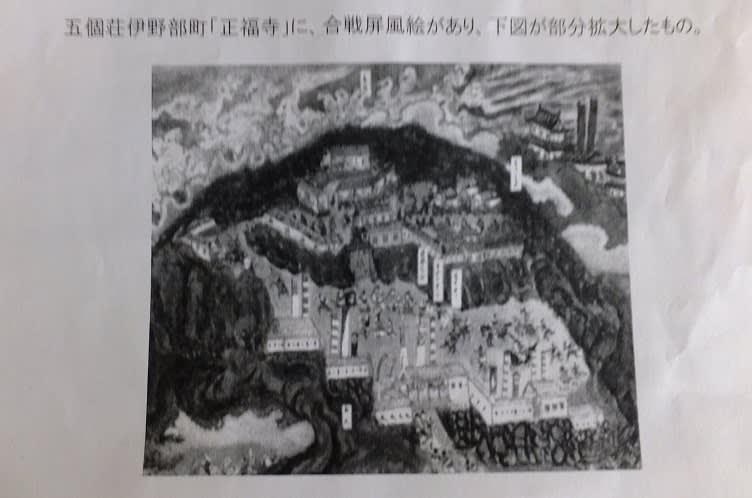

線福寺前の散策map

線福寺前の散策map