歴史ブロガーのEコース「瀬田橋をめぐる攻防の地を訪ねて」

JR石山駅13:00集合

JR石山駅13:00集合

「五月雨に隠れぬものや瀬田の橋」松尾芭蕉

「五月雨に隠れぬものや瀬田の橋」松尾芭蕉

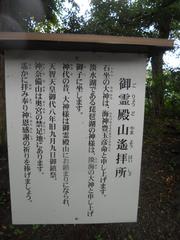

江戸時代に松尾芭蕉(1644-94)が4カ月間暮らした草庵。京阪電鉄石山寺駅の西にある国分山東斜面の近津尾(ちかつお)神社にあります。芭蕉が、ここでの生活を『幻住庵記(げんじゅうあんき)』に記したことはあまりにも有名です。幻住庵は、芭蕉の門人の1人であった菅沼曲翠(すがぬまきょくすい)(1659-1717)が義仲寺で生活していた芭蕉の隠棲地として、伯父幻住老人(げんじゅうろうじん)(定知(さだとも))の旧庵に手を加えて、提供したものです。芭蕉は、ここからの眺望やここでの生活を心から愛しました。幻住庵の名は、曲翠の伯父幻住老人の名に由来しています。

江戸時代に松尾芭蕉(1644-94)が4カ月間暮らした草庵。京阪電鉄石山寺駅の西にある国分山東斜面の近津尾(ちかつお)神社にあります。芭蕉が、ここでの生活を『幻住庵記(げんじゅうあんき)』に記したことはあまりにも有名です。幻住庵は、芭蕉の門人の1人であった菅沼曲翠(すがぬまきょくすい)(1659-1717)が義仲寺で生活していた芭蕉の隠棲地として、伯父幻住老人(げんじゅうろうじん)(定知(さだとも))の旧庵に手を加えて、提供したものです。芭蕉は、ここからの眺望やここでの生活を心から愛しました。幻住庵の名は、曲翠の伯父幻住老人の名に由来しています。

今までは、近津尾神社境内に跡碑と句碑がひっそりと立っているのみでしたが、平成3年(1991)10月「ふるさと吟遊芭蕉(ぎんゆうばしょう)の里」事業の一環として幻住庵が再建され、『幻住庵記』の中に出てくる「とくとくの清水」は、現在も変わらずに木立ちの中を流れています。なお、句碑に刻まれているのは「先(まず)たのむ椎の木もあり夏木立」という『幻住庵記(げんじゅうあんき)』を結ぶ句です。

歴史ブロガー「瀬田橋をめぐる攻防の地を訪ねて」瀬田唐橋・近江国庁跡・堂ノ上遺跡など

旧東海道を勢多の唐橋へ

唐崎焼き

唐崎焼き

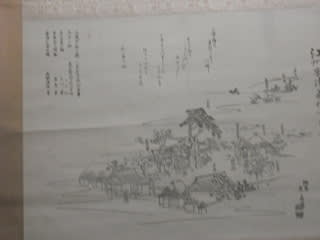

江戸の往時の旧東海道沿いの町屋

江戸の往時の旧東海道沿いの町屋

明治天皇鳥居川御小休所

鳥居川町4-16(石山商店街の南)道路の西側に黒い木戸と白壁の門があり、向かって右側に「明治天皇鳥居川御小休所」と刻まれた石碑。

その昔、この黒門の辺りは松屋(川村清佐衛門宅)と云う旅籠で、明治11年10月に明治天皇が北陸や東海道ご巡幸の際、小休憩されたのを記念して建てられたものです。

碑の側面に「史蹟名勝天然紀念保存法ニ依り史蹟トシテ昭和十年十一月文部大臣指定」と記されています。建立は昭和12月3月、建立者は不詳です。

瀬田の唐橋

琵琶湖から注ぎ出る川は瀬田川しかなく、東から京都へ向かうには瀬田川か琵琶湖を渡るしかない。瀬田川にかかる唯一の橋であった瀬田の唐橋は京都防衛上の重要地であったことから、古来より「唐橋を制する者は天下を制す」と言われた。

本格的には近江大津宮遷都の時に架橋されたと考えられるが、当時は現在の位置より65m南の龍王社・雲住寺を東端としていた。南は雲領事住寺から東へ上がって行く道が勢多駅家と考えられる堂ノ上遺跡の前を通り「近江国丁跡へと至る。

幾多の戦禍で破壊と再建が繰り返された日本三名橋のひとつ

琵琶湖の南端から流れ出る瀬田川にかかる瀬田の唐橋は、近江八景の一つ「瀬田の夕照(せきしょう)」として有名な橋で、古くは日本書紀にも登場するほどです。

瀬田の唐橋は、東国から京に入る関所の役割を果たし、軍事・交通の要衝でもあったため、「唐橋を制する者は天下を制す」とまでいわれ、7世紀の後半の「壬申の乱」、13世紀の「承久の乱」、14世紀の「建武の戦い」など、幾多の戦乱の舞台になり、そのたびに破壊・再建を繰り返してきました。

本来、橋はもう少し上流にありましたが、天正3(1575)年、織田信長が現在の位置に新しい橋を建設し、以来、今の場所が定位置になっています。

その後も、たびたび橋は架け替えられ、現在の橋は昭和54年に造営されたもので、ゆるやかな反り、旧橋の擬宝珠(ぎぼし)をつけるなど、昔のおもかげをしのばせています。

瀬田の唐橋は文学や民話にもたびたび登場しています。民話「三上山のムカデたいじ」では、唐橋を渡る俵藤太の前に龍宮の姫が変身した大蛇が現れますが、橋の東詰めには藤太や竜宮の王を祀る龍王宮秀郷社(りゅうおうぐうひでさとしゃ)や藤太の追善供養のために建立された雲住寺があります。

古代

最初に架けられた橋は両岸に生えていた大きな藤の木を利用したつり橋で、景行天皇(日本武尊の父)の時代に丸木舟を横に何艘も並べ、藤や葛のツタで絡めた搦橋が架けられた。

神功皇后の摂政元年、香坂皇子と忍熊皇子が反乱。忍熊皇子は神功皇后(応神天皇の母)の家来である武内宿禰の軍に攻められ、瀬田で自害したという(『日本書紀』 気長足姫尊 神功皇后)。

大津京の天智天皇の後継争いの壬申の乱(671年)では、大友皇子(弘文天皇)と大海人皇子(天武天皇)の最後の決戦場となった。大友皇子方が、橋板をはずして大海人皇子方を待ち受けたが、突破されて滅んだ。御霊神社の主祭神は大友皇子である(『日本書紀』 天武天皇 上 元年七月)。これが瀬田の唐橋の文献上の初見である。

平安時代

- 870年1月9日(貞観11年12月4日)に火事(『日本三代実録』巻十六)。

- 871年12月19日(貞観13年11月4日)に火事(『日本三代実録』巻二九)。

- 藤原秀郷(俵藤太)の大ムカデ退治伝説として有名だが、背景には平将門の乱平定があるといわれる。

- 治承・寿永の内乱(源平合戦) 1183年(寿永元年)に源義仲対平家、1184年(寿永2年)に源義経対義仲の合戦があった際に、源範頼が攻める瀬田橋の橋板をはずして守っていたのが今井兼平。宇治で敗れた義仲と合流し、粟津が原の合戦で敗死(『平家物語』)。

鎌倉・室町時代

- 承久の乱 1221年(承久3年)、後鳥羽上皇の京軍(山田次郎重忠が率いる比叡山の僧兵三百騎)と北条義時の弟・時房率いる鎌倉幕府軍が瀬田川を挟んで交戦。

- 建武の戦い 1336年(建武4年)、足利直義の率いる北朝軍と南朝軍が瀬田川を挟んで交戦。

- 本能寺の変~天王山の戦い 唐橋を現在の位置に移したのは織田信長。架橋奉行は瀬田城主の山岡景隆で、90日で完成させたという。 明智光秀が本能寺の変で信長を倒されると、景隆は光秀が安土を攻めようとしたため、唐橋と瀬田城を焼いてこれを阻止した。 しかし橋は光秀によってただちに修復されてしまった。

江戸時代以降

膳所藩(本多家)が管理。東海道がここを通った。

木造の橋が現在のコンクリート製になったのは1979年(昭和54年)のことであるが、橋の特徴である擬宝珠は歴代受け継がれており、「文政」「明治」などの銘が入ったものも現存する。

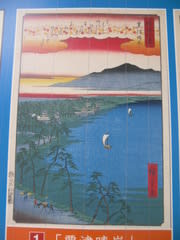

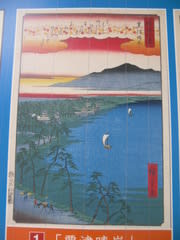

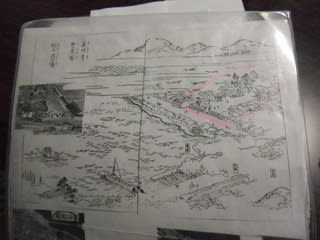

『近江八景』シリーズ(歌川広重)のひとつ「瀬多夕照」に描かれた往時の唐橋。 日本三名橋の一つで近江八景「瀬田の夕照」で名高い名橋。 古くは、瀬田橋・瀬田の長橋とも呼ばれ、日本書紀にも登場する。

『近江八景』シリーズ(歌川広重)のひとつ「瀬多夕照」に描かれた往時の唐橋。

『近江八景』シリーズ(歌川広重)のひとつ「瀬多夕照」に描かれた往時の唐橋。

現在の状態は、織田信長により現在の状況(大橋・小橋)に整備された。

唐橋の川下の中の島から龍王宮秀郷(俵籐太)社

唐橋の川下の中の島から龍王宮秀郷(俵籐太)社

東詰の湖魚佃煮専門店「名代勢田うなぎ・うおい」http://www.e-uoi.com/original3.html

東詰の湖魚佃煮専門店「名代勢田うなぎ・うおい」http://www.e-uoi.com/original3.html

「五月雨に隠れぬものや瀬田の橋」松尾芭蕉

「五月雨に隠れぬものや瀬田の橋」松尾芭蕉

現在の橋は昭和54年に架け替えられたが、緩やかな反りや旧橋の擬宝珠など往時の姿をとどめている。

2012年唐橋の塗替えが完了、地元では色の選定に論議が醸し出され大いに賑わいました。沢山の色が発表され、注目の度合いに驚き。最終的に色は「唐茶」に決定され、5月の末には、きれいに塗り替えられた橋が風景にマッチし優美な落ち着きを醸し出しています。

2012年唐橋の塗替えが完了、地元では色の選定に論議が醸し出され大いに賑わいました。沢山の色が発表され、注目の度合いに驚き。最終的に色は「唐茶」に決定され、5月の末には、きれいに塗り替えられた橋が風景にマッチし優美な落ち着きを醸し出しています。

「いそがばまわれ」の語源となった。咄本「醒睡抄」のなかの説話から諺。宗長のよめる『武士(もののふ)の やばせの舟は速くとも 急がば回れ瀬田の唐橋』」宗長は、室町後期の連歌師で、この歌の意味は、東海道を通って大津に行く場合の2つの経路について、琵琶湖を渡る船便と遠回り迂回陸路とを比較しています。当時は一般的に早便としては、船便を使っていたようで、陸路を歩いていくより距離で2里も近い。しかし、湖上経路は比良の山から吹きおろす突風で船が難破する危険があり、瀬田の唐橋を渡った方が、安全確実だと歌ったもの。また、草津宿では「瀬田へ廻ろうか矢橋け下ろか此処が思案のうばがもち」

「いそがばまわれ」の語源となった。咄本「醒睡抄」のなかの説話から諺。宗長のよめる『武士(もののふ)の やばせの舟は速くとも 急がば回れ瀬田の唐橋』」宗長は、室町後期の連歌師で、この歌の意味は、東海道を通って大津に行く場合の2つの経路について、琵琶湖を渡る船便と遠回り迂回陸路とを比較しています。当時は一般的に早便としては、船便を使っていたようで、陸路を歩いていくより距離で2里も近い。しかし、湖上経路は比良の山から吹きおろす突風で船が難破する危険があり、瀬田の唐橋を渡った方が、安全確実だと歌ったもの。また、草津宿では「瀬田へ廻ろうか矢橋け下ろか此処が思案のうばがもち」

また、「急がざれば、濡れざらましを旅人のあとより晴れる野路の村雨」という世渡りの訓戒として知られた歌も伝承されています。

龍王宮秀郷社(りゅうおうぐうひでさとしゃ)藤原秀郷(俵藤太(たわらのとうた))

瀬田の唐橋には、平安時代、平将門の乱を鎮めた藤原秀郷(俵藤太(たわらのとうた))が、唐橋の川底にある竜宮の乙姫の願いで、見上山を七巻半するという大ムカデを退治したという伝説があり、その秀郷と乙姫の霊を祀る神社。

堂ノ上遺跡へ

近江国丁跡へと

旧瀬田の唐橋から近江国丁へ直線に古代官道が!

旧瀬田の唐橋から近江国丁へ直線に古代官道が!

芦浦街道(旧東海道)を

道標「旧芦浦街道」芦浦道 - 地図Z

道標「旧芦浦街道」芦浦道 - 地図Z

道標「右せた 左や者せ」

道標「右せた 左や者せ」

久保江古墳跡

若松神社の陶器でできたお棺(レプリカ?)。

若松神社の陶器でできたお棺(レプリカ?)。

若宮神社

窪江城(別名大江城址)瀬田城同様に瀬田唐橋を守る城。

若松神社より城址方向 遠景の森が、窪江城(別名大江城址) 築城は南北朝の頃。戦国期に山岡氏によって改修され石垣にて天守台も作られた。 資料によると天守台が残っておりコンクリートで相当補強はされていますが石垣は往時のものとの事。 東レ工場の西側に天守台があるらしいので、若松神社側から廻り西側フェンス越しに工場内をみましたが、はっきりと天守石垣は確認できません。 (工場内には城址碑も建てられているようです。) 元々、この辺りには古墳があり、若松神社には陶器でできたお棺が出土したところです。これら古墳を利用した城域なのかもしれませんが、今は、城址の中心部は工場の敷地内にある。

若松神社より城址方向 遠景の森が、窪江城(別名大江城址) 築城は南北朝の頃。戦国期に山岡氏によって改修され石垣にて天守台も作られた。 資料によると天守台が残っておりコンクリートで相当補強はされていますが石垣は往時のものとの事。 東レ工場の西側に天守台があるらしいので、若松神社側から廻り西側フェンス越しに工場内をみましたが、はっきりと天守石垣は確認できません。 (工場内には城址碑も建てられているようです。) 元々、この辺りには古墳があり、若松神社には陶器でできたお棺が出土したところです。これら古墳を利用した城域なのかもしれませんが、今は、城址の中心部は工場の敷地内にある。

参考に:瀬田城跡

唐橋の中ノ島より瀬田城址のマンション

唐橋の中ノ島より瀬田城址のマンション

瀬田城は永享年間(1429~1441)に山岡資広(すけひろ)が城主となってから八代目の山岡景隆(かげたか)は、瀬田城最後の城主でした。景隆は、室町幕府の将軍足利氏に仕えていました。六角氏の有力家臣でもありましたが、永禄十一年(1568)六角氏の安土の観音寺城の落城で織田信長に付きました。また、天正三年(1575)には信長の命により、瀬田橋架橋の任につきました。

天正十年(1582)6月、明智光秀は京都本能寺に信長を討ち、安土城を受け取るため近江に入りましたが、途中、景隆はその行く手をさえぎるべく、瀬田橋を焼き落としました。光秀は使者をつかわして、自軍への勧誘をはかりましたが、景隆は、追い返しました。そののち、信長の次男の信雄(のぶかつ)・羽柴秀吉とともに北伊勢攻めに参陣しましたが、賤ヶ岳の合戦の際、敵方の柴田勝家に内通していたことがわかり、瀬田城を追われました。

瀬田城跡(に建つ、在りし日の臨湖庵)・・・瀬田唐橋を守る城 城跡には臨湖庵という料亭が建っていたが、2008年に近江・臨湖庵と名の高層のマンション。

城跡には臨湖庵という料亭が建っていたが、2008年に近江・臨湖庵と名の高層のマンション。

【瀬田城跡】

壬申の乱以来、源平の戦いなどで重要な地点として瀬田川畔に戦国時代に瀬田城を築いたのは甲賀武士の流れをくむ佐々木氏家臣の山岡景房である。

織田信長の命によって、瀬田橋をかけた当時の城主山岡美作守景隆は、本能寺で信長を討ち安土城に向かう明智光秀と瀬田川で対戦したが力つき自ら城に火を放って甲賀へ引きあげそれ以来廃城となり、今はわずかに石垣を残すばかりである。その後膳所藩の別邸となり禅僧天寧が庵をたて「臨江庵」と名づけた。

昭和四十九年 大津市教育委員会(現地説明板より)

【臨湖庵の由来】

瀬田城は永享元年(1429年)、勢多判官章則氏の手により築城されました。

天正10年本能寺の変の際、城主山岡景隆の手により火が放たれました。その後膳所藩の重臣、三松氏が出家しこの地に草庵を結び、臨江庵と名づけたのが現在の臨湖庵の由来となった。

(現地案内板より)明智光秀の進軍を瀬田で迎え撃った山岡景隆とはどのような人物だったのでしょうか。景隆は近江勢多城主山岡景之の長男で、父景之の母は宇野氏と言われています。山岡景隆ははじめ将軍足利氏に仕え、佐々木六角氏のもと、江南の旗頭として織田信長に対抗しましたが、永禄12年(1569)からは信長に仕えました。

明智光秀の進軍を瀬田で迎え撃った山岡景隆とはどのような人物だったのでしょうか。景隆は近江勢多城主山岡景之の長男で、父景之の母は宇野氏と言われています。山岡景隆ははじめ将軍足利氏に仕え、佐々木六角氏のもと、江南の旗頭として織田信長に対抗しましたが、永禄12年(1569)からは信長に仕えました。

壬申の乱以後、源平の戦いなどで重要な地点としての瀬田川京都防衛の重要拠点でした。 瀬田城を築いたのは甲賀武士の流れを汲む佐々木氏の臣の山岡景房が永享元年(1429年)に築いた城。 織田信長の命によって瀬田橋を架けた当時の城主山岡美作守景隆は、本能寺で信長を討ち安土城に向かう明智光秀と対戦したが、 瀬田唐橋を焼き・城にも火を放って甲賀へ引き上げ以来廃城となりました。 江戸期に膳所藩の別亭となり禅僧天寧が庵をたて「臨江庵」と名付けられました。<現地案内板より>

2012年現状 フェンス内の石垣

2012年現状 フェンス内の石垣

・参考資料:文化財保護課(・県)・現地説明板、パンフレット、HP・BLOG等々

Eコース:「歴史ブロガーの「瀬田橋をめぐる攻防の地を訪ねて」・・・建部神社」 お楽しみ下さい!

今日も訪問して頂きまして、ありがとうございました。感謝!

柏原御殿は、中山道柏原宿の南外れにあり、現在は緑地駐車場となっている。 道路脇には案内板と石碑があり、その背後に御殿の井戸だけが残っている。

瀬田城跡に建つ、在りし日の臨湖庵

瀬田城跡に建つ、在りし日の臨湖庵

JR石山駅13:00集合

JR石山駅13:00集合

「五月雨に隠れぬものや瀬田の橋」松尾芭蕉

「五月雨に隠れぬものや瀬田の橋」松尾芭蕉

江戸時代に松尾芭蕉(1644-94)が4カ月間暮らした草庵。京阪電鉄石山寺駅の西にある国分山東斜面の近津尾(ちかつお)神社にあります。芭蕉が、ここでの生活を『幻住庵記(げんじゅうあんき)』に記したことはあまりにも有名です。幻住庵は、芭蕉の門人の1人であった菅沼曲翠(すがぬまきょくすい)(1659-1717)が義仲寺で生活していた芭蕉の隠棲地として、伯父幻住老人(げんじゅうろうじん)(定知(さだとも))の旧庵に手を加えて、提供したものです。芭蕉は、ここからの眺望やここでの生活を心から愛しました。幻住庵の名は、曲翠の伯父幻住老人の名に由来しています。

江戸時代に松尾芭蕉(1644-94)が4カ月間暮らした草庵。京阪電鉄石山寺駅の西にある国分山東斜面の近津尾(ちかつお)神社にあります。芭蕉が、ここでの生活を『幻住庵記(げんじゅうあんき)』に記したことはあまりにも有名です。幻住庵は、芭蕉の門人の1人であった菅沼曲翠(すがぬまきょくすい)(1659-1717)が義仲寺で生活していた芭蕉の隠棲地として、伯父幻住老人(げんじゅうろうじん)(定知(さだとも))の旧庵に手を加えて、提供したものです。芭蕉は、ここからの眺望やここでの生活を心から愛しました。幻住庵の名は、曲翠の伯父幻住老人の名に由来しています。

唐崎焼き

唐崎焼き

江戸の往時の旧東海道沿いの町屋

江戸の往時の旧東海道沿いの町屋

唐橋の川下の中の島から龍王宮秀郷(俵籐太)社

唐橋の川下の中の島から龍王宮秀郷(俵籐太)社 東詰の湖魚佃煮専門店「名代勢田うなぎ・うおい」

東詰の湖魚佃煮専門店「名代勢田うなぎ・うおい」

「五月雨に隠れぬものや瀬田の橋」松尾芭蕉

「五月雨に隠れぬものや瀬田の橋」松尾芭蕉

2012年唐橋の塗替えが完了、地元では色の選定に論議が醸し出され大いに賑わいました。沢山の色が発表され、注目の度合いに驚き。最終的に色は

2012年唐橋の塗替えが完了、地元では色の選定に論議が醸し出され大いに賑わいました。沢山の色が発表され、注目の度合いに驚き。最終的に色は 「いそがばまわれ」

「いそがばまわれ」

旧瀬田の唐橋から近江国丁へ直線に古代官道が!

旧瀬田の唐橋から近江国丁へ直線に古代官道が!

道標「旧芦浦街道」

道標「旧芦浦街道」 道標「右せた 左や者せ」

道標「右せた 左や者せ」

若松神社の陶器でできたお棺(レプリカ?)。

若松神社の陶器でできたお棺(レプリカ?)。

若松神社より城址方向 遠景の森が、窪江城(

若松神社より城址方向 遠景の森が、窪江城(

城跡には臨湖庵という料亭が建っていたが、2008年に近江・臨湖庵と名の高層のマンション。

城跡には臨湖庵という料亭が建っていたが、2008年に近江・臨湖庵と名の高層のマンション。

2012年現状 フェンス内の石垣

2012年現状 フェンス内の石垣

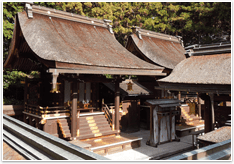

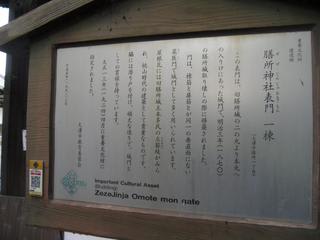

武運来運の神として信仰を集めました。 社殿は、日本武尊を祀る正殿と大己貴命(おおなむちのみこと)を祀る権殿が並び立ち、拝殿左右に未社が並んでいます。

武運来運の神として信仰を集めました。 社殿は、日本武尊を祀る正殿と大己貴命(おおなむちのみこと)を祀る権殿が並び立ち、拝殿左右に未社が並んでいます。 拝殿左右に未社が。

拝殿左右に未社が。  日本武尊を祀る正殿

日本武尊を祀る正殿

大己貴命(おおなむちのみこと)を祀る権殿

大己貴命(おおなむちのみこと)を祀る権殿

社務所前には御神水

社務所前には御神水

境内にある石灯籠。〈重文〉

境内にある石灯籠。〈重文〉 幻の千圓札・・・昭和20年発行された高額紙幣(現在に換算すると20~30万円札)

幻の千圓札・・・昭和20年発行された高額紙幣(現在に換算すると20~30万円札)

建部大社

建部大社 日本武尊

日本武尊

宝物殿(有料)

宝物殿(有料)

社宝としては、平安時代の作で日本武尊の妃といわれる木造女神像があります。〈重文〉

社宝としては、平安時代の作で日本武尊の妃といわれる木造女神像があります。〈重文〉

東山道(中山道)を米原宿・番場宿・醒井宿・柏原宿・・・佐々木京極氏の治領を!

東山道(中山道)を米原宿・番場宿・醒井宿・柏原宿・・・佐々木京極氏の治領を!

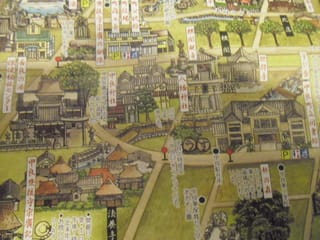

縄張りは有名な藤堂高虎が担当。

縄張りは有名な藤堂高虎が担当。 鳥瞰図は正保城絵図を参考にして描かれている。

鳥瞰図は正保城絵図を参考にして描かれている。

本多家の「立葵紋」

本多家の「立葵紋」

膳所城跡碑

膳所城跡碑 三の丸(外観復元)

三の丸(外観復元)

膳所天守跡

膳所天守跡 膳所城祉 三角点

膳所城祉 三角点

芭蕉の句

芭蕉の句 二の丸跡は、ヨシが群生。

二の丸跡は、ヨシが群生。  「石鹿地蔵尊」

「石鹿地蔵尊」

正面に建っている薬医門は、もともと膳所城の城門を移築したもので。北門や南門も膳所城の門ですが、南門は近年建て替えられた。

正面に建っている薬医門は、もともと膳所城の城門を移築したもので。北門や南門も膳所城の門ですが、南門は近年建て替えられた。

北門

北門 南門

南門

表門は膳所城の犬走門を移築

表門は膳所城の犬走門を移築

膳所の城下町の南の入口。

膳所の城下町の南の入口。

旧東海道の粟津の松並木(旧NEC石山工場~石山駅北口へ)

旧東海道の粟津の松並木(旧NEC石山工場~石山駅北口へ) 明治28年、粟津ヶ原、東海道の松並木・田植の絵図

明治28年、粟津ヶ原、東海道の松並木・田植の絵図 農業試験場発祥の地付近

農業試験場発祥の地付近

琵琶湖の岸はこの辺りであったらしい。今は琵琶湖沖合いへと広く埋め立てられている。

琵琶湖の岸はこの辺りであったらしい。今は琵琶湖沖合いへと広く埋め立てられている。

義仲寺と巴地蔵

義仲寺と巴地蔵

朝日堂・・・義仲寺本堂で、本尊は木彫聖観世音菩薩。義仲公、義高公父子の木像を厨子に納める。義仲公、今井兼平、芭蕉翁、丈艸諸位ほか合わせて31柱の位牌を安置する。現在の朝日堂は昭和54年(1979)11月改築されたものである。

朝日堂・・・義仲寺本堂で、本尊は木彫聖観世音菩薩。義仲公、義高公父子の木像を厨子に納める。義仲公、今井兼平、芭蕉翁、丈艸諸位ほか合わせて31柱の位牌を安置する。現在の朝日堂は昭和54年(1979)11月改築されたものである。 無名庵・・・粟津の合戦で、

無名庵・・・粟津の合戦で、

義仲公の墓碑(木曽塚)

義仲公の墓碑(木曽塚) 芭蕉翁の墓碑

芭蕉翁の墓碑 巴塚

巴塚

句碑「旅に病んで夢は枯野を駆け巡る」「古池や蛙飛び込む水の音」

句碑「旅に病んで夢は枯野を駆け巡る」「古池や蛙飛び込む水の音」 井戸

井戸

芭蕉木

芭蕉木 身余堂文庫

身余堂文庫

芭蕉翁

芭蕉翁  義仲公

義仲公

のちに内藤丈艸は庵主となり、代々俳人に聖蹟となった。

のちに内藤丈艸は庵主となり、代々俳人に聖蹟となった。

膳所の城下町の北の入口。(枡形街道で、防衛の役目)膳所城の

膳所の城下町の北の入口。(枡形街道で、防衛の役目)膳所城の

旧東海道には、江戸時代の風情の家並が多く残されて往時を・・・・!

旧東海道には、江戸時代の風情の家並が多く残されて往時を・・・・!

湖魚(うなぎ・鮒ずし・佃煮)の調理したお店が多い!

湖魚(うなぎ・鮒ずし・佃煮)の調理したお店が多い!

精霊天王宮みは天智天皇・弘文天皇をお祀りしているため時計の碑が!

精霊天王宮みは天智天皇・弘文天皇をお祀りしているため時計の碑が!

膳所藩家老村松家の屋敷門を移築したもの。

膳所藩家老村松家の屋敷門を移築したもの。

和田神社本殿は鎌倉時代の建築を補修しながら使用されている重要文化財

和田神社本殿は鎌倉時代の建築を補修しながら使用されている重要文化財

石田三成関ヶ原の合戦で敗れて、母の実家へ・・・

石田三成関ヶ原の合戦で敗れて、母の実家へ・・・

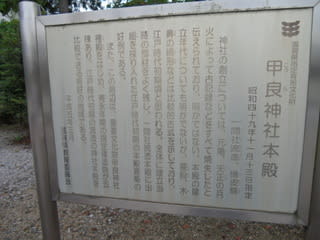

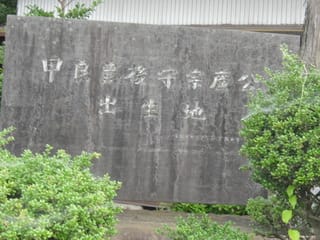

甲良豊後守宗廣(1574-1646)日光東照宮の寛永大造替の大棟梁

甲良豊後守宗廣(1574-1646)日光東照宮の寛永大造替の大棟梁 甲良町役場に車を止めて「

甲良町役場に車を止めて「

甲良神社(甲良町法養寺)

甲良神社(甲良町法養寺)

甲良豊後守宗廣(1574-1646)の偉業をたたえ、幕府作事方(さくじがた)大棟梁職の甲良家に関する資料を展示する資料館です。江戸時代末期に建てられた旧家を利用した展示棟と、新築された研修棟が渡り廊下でつながれています。 展示棟には、宗廣自筆の鯉の絵の掛軸や甲良大工道具などの甲良家や宗廣を偲ばせる資料が展示されているほか、収蔵室や談話室もあります。研修棟では、講演会が開かれたりもします。 甲良豊後守宗廣は、甲良町法養寺の出身で代々宮大工の匠家を勤める家に生まれました。関白近衛(このえ)家館門や洛東吉田神社の造営を行い、寛水13年(1626)の日光東照宮人造替の大任を最後に仏門に帰依しました。 宗廣の墓所は京都真如堂(しんにょどう)と東京芝の正念寺のニか所にあります。 また、甲良家12代にわたって秘伝「神拝式書(しんぱいしきしょ)」、建築設計基準の嚆矢である「本途帳(ほんとちょう)をはじめ、数々の資料・図面など日本建築学界に多大の功績を残しています。

甲良豊後守宗廣(1574-1646)の偉業をたたえ、幕府作事方(さくじがた)大棟梁職の甲良家に関する資料を展示する資料館です。江戸時代末期に建てられた旧家を利用した展示棟と、新築された研修棟が渡り廊下でつながれています。 展示棟には、宗廣自筆の鯉の絵の掛軸や甲良大工道具などの甲良家や宗廣を偲ばせる資料が展示されているほか、収蔵室や談話室もあります。研修棟では、講演会が開かれたりもします。 甲良豊後守宗廣は、甲良町法養寺の出身で代々宮大工の匠家を勤める家に生まれました。関白近衛(このえ)家館門や洛東吉田神社の造営を行い、寛水13年(1626)の日光東照宮人造替の大任を最後に仏門に帰依しました。 宗廣の墓所は京都真如堂(しんにょどう)と東京芝の正念寺のニか所にあります。 また、甲良家12代にわたって秘伝「神拝式書(しんぱいしきしょ)」、建築設計基準の嚆矢である「本途帳(ほんとちょう)をはじめ、数々の資料・図面など日本建築学界に多大の功績を残しています。

高虎公園の藤堂高虎(1555~1630)

高虎公園の藤堂高虎(1555~1630)

八幡神社は、五命という女神を祀り、戦勝、家内安全五穀豊穣を祈ることで知られています。 在士(ざいじ)八幡神社の創基ははっきりわかりませんが、藤党影盛(とうどうかげもり)が石清水八幡宮を勧請して建立したのが始まりといわれ、極彩色の本堂は藤原氏が大名になる時に修復されたと伝えられます。 鳥居脇と本殿裏にある紫藤は、八幡神社を勧請した時、影盛が子孫繁栄米を祈願して植えたと伝えられています。 毎年5月中旬頃が最盛期で、棚いっぱいに藤の房が下がります。1房が1m以上もあり、さながら藤のカーテンのようです。毎年5月の弟2日曜には在士(ざいじ)の化切りと呼ばれる藤切祭りが行なわれ、東京の藤堂家に贈ることが毎年の行事となっています。藤堂家では、贈られた12の花房で花見の宴が催されるといいます。昭和52年(1977)1月、藤が町の花に選定されています

八幡神社は、五命という女神を祀り、戦勝、家内安全五穀豊穣を祈ることで知られています。 在士(ざいじ)八幡神社の創基ははっきりわかりませんが、藤党影盛(とうどうかげもり)が石清水八幡宮を勧請して建立したのが始まりといわれ、極彩色の本堂は藤原氏が大名になる時に修復されたと伝えられます。 鳥居脇と本殿裏にある紫藤は、八幡神社を勧請した時、影盛が子孫繁栄米を祈願して植えたと伝えられています。 毎年5月中旬頃が最盛期で、棚いっぱいに藤の房が下がります。1房が1m以上もあり、さながら藤のカーテンのようです。毎年5月の弟2日曜には在士(ざいじ)の化切りと呼ばれる藤切祭りが行なわれ、東京の藤堂家に贈ることが毎年の行事となっています。藤堂家では、贈られた12の花房で花見の宴が催されるといいます。昭和52年(1977)1月、藤が町の花に選定されています

裏に家系図と案内MAP!

裏に家系図と案内MAP!

尼子土塁公園へは、お堂の横を進みます!

尼子土塁公園へは、お堂の横を進みます!