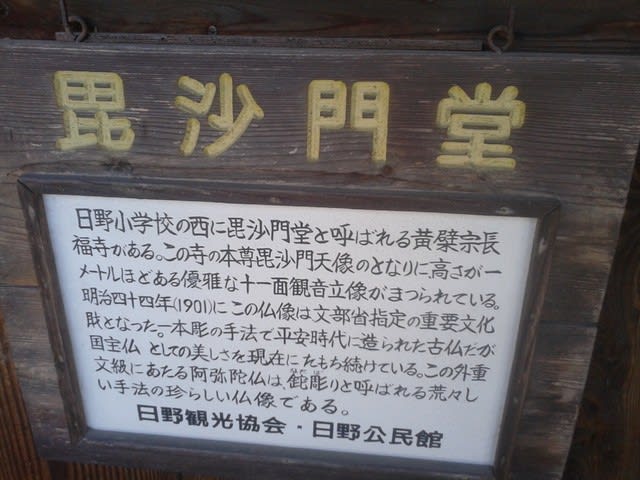

お城のデータ

所在地:大津市葛川中村町108-1 map:https://yahoo.jp/3o_IYY

現 状:学校・神社

区 分:平城

築城期:

築城者:集落民

遺 構:石垣

標 高:335m 比高差:0m

目標地:葛川小・中学校

駐車場:葛川小・中学校

訪城日:2017.4.16

お城の概要

葛川小・中学校(葛川中村町108-1)の北側あたり、安曇川の左岸にありました。

集落の南の守り城と考えられ、今も史跡がわずかに残っています。

葛川は、大津市北部に位置しており、安曇川の峡谷沿いのいくつかの集落から形成される自然豊かな地域。

平安時代から続く修行の場として知られ、古民家の建ち並ぶ歴史と情緒あふれる美しきこの葛川の地。

お城の歴史

詳細不明だが、鯖街道添いの、集落の防衛のための集落の城(細川城と同じく)か?

844~ 平安時代 温井(貫井)地域に惟喬親王を祖とする木地師の集団が住み着く

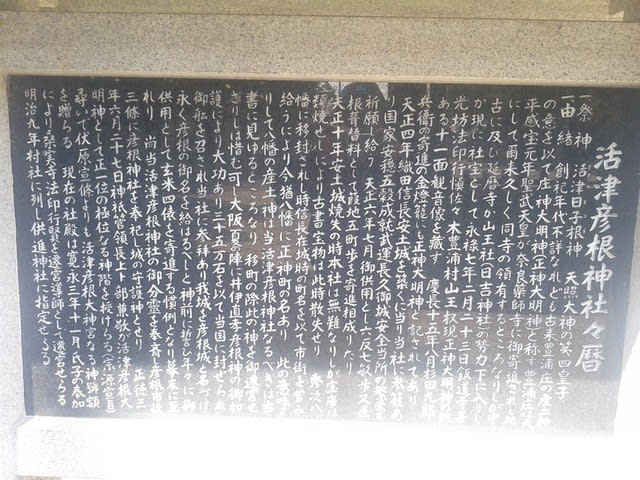

859 坊村に葛川寺(明王院)が相応和尚により創建される

1334 南北朝 坊村の葛川寺はこの頃より息障明王院を正式寺号とする

1662 江戸時代 5月、高島町を震源地としたM7.6の大地震が発生し、榎村(現梅ノ木)町居村 坊村に惨憺たる大被害をもたらした(貝原益軒、湖国巡の記より)

1873 明治 6月 木戸口の地蔵院に弘文学校、梅ノ木に梅巷学校、細川に蓬莱学校ができる

1873 8月 弘文学校が葛川学校になる

1889 22 当時、細川、貫井、梅ノ木、町居、坊村、中村、木戸口、坂下の八村に分かれて いたのが八村が合併して葛川村になる

写真集:https://www.facebook.com/osamu.tanaka.5074/posts/948997715262804

写真集:https://www.facebook.com/osamu.tanaka.5074/posts/948997715262804

参考資料:滋賀県中世城郭分布調査・大津のかんきょうの宝箱

本日の訪問ありがとうございす!!

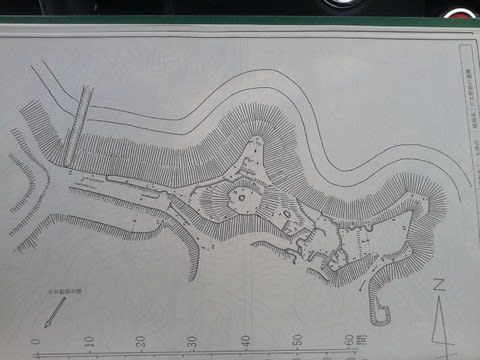

作図:長谷川博美氏(滋賀県中世城郭分布調査9 滋賀郡の城:踏査図)

作図:長谷川博美氏(滋賀県中世城郭分布調査9 滋賀郡の城:踏査図) この林の中が、穴太野添の遺構

この林の中が、穴太野添の遺構 滋賀県中世城郭分布調査より

滋賀県中世城郭分布調査より 穴太野添古墳駐車場

穴太野添古墳駐車場 獣道を10m程入り

獣道を10m程入り

石の手前を東に

石の手前を東に 土橋を抜ける

土橋を抜ける

砦の頂部

砦の頂部 頂部の凹み(狼煙穴か?)

頂部の凹み(狼煙穴か?)

塹壕堀・・・白鳥超えの街道を上から、狙い打ちか!

塹壕堀・・・白鳥超えの街道を上から、狙い打ちか!

屋敷跡比定地

屋敷跡比定地

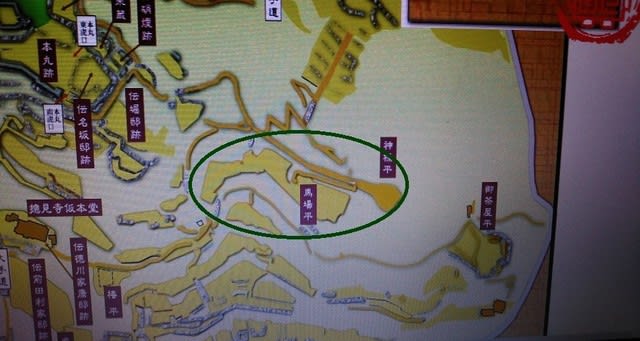

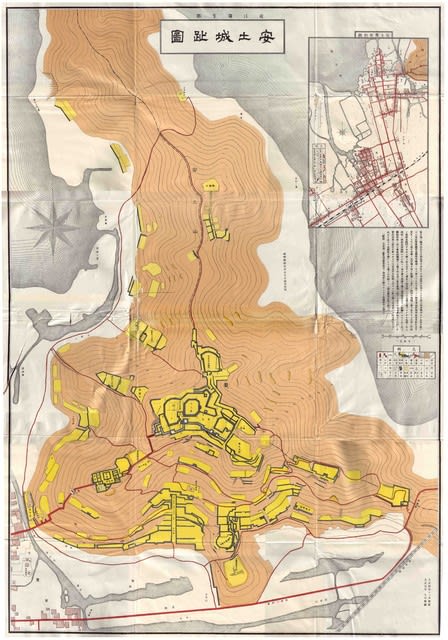

安土城図

安土城図 江州安土古城図

江州安土古城図

主郭部の石垣

主郭部の石垣

物見櫓跡か?(瓶割山城

物見櫓跡か?(瓶割山城

ハイキングコースで分断された主郭部

ハイキングコースで分断された主郭部

竪堀

竪堀

倉橋部集落がら

倉橋部集落がら

駐車位置から長福寺城

駐車位置から長福寺城 駐車位置かt観音寺城遠望

駐車位置かt観音寺城遠望

集落に竹藪・土塁か?

集落に竹藪・土塁か?

お城のデータ

お城のデータ

日野小学校グランド

日野小学校グランド 隣のスーパー

隣のスーパー

遠景

遠景

登城口

登城口