http://mainichi.jp/articles/20161018/k00/00m/040/001000c

「日本の国の成り立ちを考えるうえで貴重」 彦根市教委発表

滋賀県彦根市教委は17日、市内の「稲部(いなべ)遺跡」(同市稲部、彦富両町)で弥生時代終末から古墳時代初め(3世紀前半)の鉄器工房群の遺構が見つかったと発表した。同時代では他にない規模という。大規模な建物の跡も確認された。当時、鉄製品の原料は大陸からの調達に頼っており、同時代の邪馬台国について記した中国の史書「魏志倭人伝」で、大陸と交易があったとされる「三十国」のうちの一つともみられるという。

京都新聞 2016.10.23

多数の住居と、祭礼の場、鋳造工房がそろって確認された稲部・稲部西遺跡(彦根市稲部町)=上=と出土した桃の種。祭礼に使われたとみられる(彦根市教委提供)

多数の住居と、祭礼の場、鋳造工房がそろって確認された稲部・稲部西遺跡(彦根市稲部町)=上=と出土した桃の種。祭礼に使われたとみられる(彦根市教委提供)滋賀県彦根市教育委員会は12日、同市稲部町と彦富町にまたがる稲部遺跡・稲部西遺跡で、弥生時代後期後半から古墳時代前期(2~4世紀)の竪穴住居が100棟以上見つかったと発表した。これまでに、祭礼の拠点だったと考えられる独立棟持柱付きの建物や、青銅器の鋳型なども出土しており、住居と祭礼場、鋳造工房が一集落内でそろって確認できたのは滋賀県内では初めて。この時代は分業の体制や階層が生じた時代の移行期とされ、「同時期の集落の実態を知るうえで、貴重な手掛かりになる」としている。

竪穴住居は調査地の南で直径400メートルの範囲内に、多角形建物を含む105棟を確認。掘っ立て柱建物21棟、周溝建物13棟、独立棟持柱建物3棟、区画を示す溝(幅約40センチ)2本も見つかった。掘っ立て柱建物の1棟は、柱穴の直径が1・3~1・5メートルと特に大きく、付近からは桃の種計12個も出土。建物の解体などに伴う祭礼に使われたとみている。

2年前の調査では青銅製のやじりと棒の一部が出土。同時に見つかった土製品がその後、青銅器の鋳型の外枠の可能性が高いことも分かった。

調査に立ち会った同志社大歴史資料館の若林邦彦准教授は「一集落内に住居と祭礼の場、工房がそろってあり、首長の下に集約されるような状況が生じているといえる。古墳出現期の集落の変化が分かる貴重な発見。今後、首長の居館が見つかる可能性もある」と話している。

調査は1981年に始まり、現在、6次調査中。これまでに約6500平方メートルを発掘した。

彦根市教委文化財課TEL0749(26)5833。

■転換期解明の貴重な鍵に

奈良県立橿原考古学研究所の森岡秀人・共同研究員の話 近畿北部でこれほど大規模な古墳出現期の集落が確認されたのは驚きだ。社会の転換期の過程で、近畿北部において中心的役割を担った集落と考えられる。古墳時代が始まる前後の集落の構造や社会的な営みの実態はよく分かっておらず、その解明の鍵となるような貴重な成果が出たといえ、今後の調査に注目したい。

龍亀山西光寺

所在地:近江八幡市中村町 map:http://yahoo.jp/Bo4ix7

浄土宗の寺で、織田信長が能登の西光寺の僧貞安を開山として安土城下に天正8年(1580)に建立した。

豊臣秀次が現所在地に移転したとされ、近江八幡山麓の近江八幡の旧市街(中村町)にあり、寺の規模は際だって大きい。

寺宝には、木造地蔵菩薩坐像(重要文化財)、および円山応挙の絹本著色芦鯉図(市指定文化財)がある。

織田信長の供養塔

織田信長の供養塔

西光寺の境内に、一見してなにか謂れのありそうな大きな五輪塔がある。案内板等はないが、これが織田信長の供養塔である。

信長にゆかりのある安土町や岐阜あれば、寺の山門前や供養塔の前には当然案内板などが建てられるのであろうが、何もない。(ただ、造花が!)

供養塔の横には簡易の焼却炉が置かれており、べつに信長の供養塔の横に置かなくても

京都の建勲神社では神として祀られている信長も、ここ近江八幡市ではただの戦国武将扱い。

近江八幡市は豊臣秀次の城下町であることを実感させる。

参考資料:近江の城郭(織田信長と織田一族のゆかりの史跡)

本日の訪問ありがとうございす!!

『雪野山古墳周辺群・後藤氏館』訪城日:2014.12.7

雪野山城

雪野山城南面石垣

後藤氏館

本日の訪問ありがとうございす!!

京都新聞 2016.5.30

新たに見つかった「十」が印された大名刻印石(京都市山科区小山)

新たに見つかった「十」が印された大名刻印石(京都市山科区小山)伏見城や大坂城の石垣の石切場だったとされる京都市山科区の山中で、「十」の印が入った大名刻印石が29日までに見つかった。漢数字か島津家か、はたまたキリシタン大名を示すのか…。山科の地に新たに現れた刻印石はどんな意味を持つのか、採石場跡の謎はさらに深まっている。

新たな刻印石は、市遺跡地図台帳に記載されている「大塚・小山石切丁場」がある同区小山の麓付近で地元住民らの研究グループが見つけた。こけむした大きな石の表面に縦棒約14センチ、横棒約10センチの「十」の印が刻まれ、石を割るための矢穴も入っていた。

採石場は豊臣時代から徳川時代にわたって使われたとみられている。これまでに毛利家の「一に○」と、「平四つ目結」など15個の刻印石が見つかっている。

「十」の意味は、研究グループの中でも議論が分かれており、漢数字で採石場の範囲を表した▽島津家の家紋で採石範囲を示した▽キリシタン大名の暗喩-などの意見が出ている。ただ、近くに毛利家の石切場があるため、同じ西国大名の島津十文字を示す可能性は高い。

研究グループの武内良一さん(75)は「採石場から切り出して麓へ運ぶ途中で置いていかれた石ではないか。淀城などでも似た刻印石があり、伏見城から転用された流れがある程度分かってきた。まだまだ多くの石があると思うのでほかの人も見つけて報告してほしい」と言う。

採石場に詳しい芦屋市教育委員会の森岡秀人さんは「初めて『十』の刻印が出てきたのは重要だ。漢数字の可能性は低く、家紋のほかにはキリシタンの印や『×』なども考えられる。今後の調査に期待したい」と話している。

「十」の刻印石が見つかった現場

「十」の刻印石が見つかった現場 石垣に再利用された車石(中央下付近)。石の中央が湾曲して窪んでいる=市提供

石垣に再利用された車石(中央下付近)。石の中央が湾曲して窪んでいる=市提供

大津市春日町のJR大津駅西側の区画整理事業現場でこのほど、解体した石垣の中から江戸-明治期に旧東海道に敷かれた「車石」が見つかった。米俵などを載せた牛車の往来をスムーズにするために江戸期に道に敷かれたもので、新たに発見されるのは珍しいという。確認した市民グループ「車石・車道研究会」の久保孝事務局長(67)は「大津の街の繁栄を支えた物流の要で、貴重な資料」と話している。

発見された車石は7個で、一辺が30~60センチほどの花こう岩。牛車の木製車輪が何度も通ったため、それぞれ数ミリ~7センチほどの溝が刻まれた跡がある。

今回は、市大津駅西地区区画整理事務所の山本聡所長(58)が石垣に溝のついた石が使われているのを見つけ、研究会に連絡してわかった。山本所長は昨秋、車石のフィールドワークに参加していたため、「民家の石積に転用される例を知っていたので気付けた」と振り返る。

車石は大津と京都を結ぶ旧東海道などに敷かれ、馬車の利用が進んだ明治初期に撤去された。発見された場所は、当時の牛車のルート沿いにあり、撤去後に車石を割って石垣に転用したと考えられるという。

車石は港町、宿場町として栄えた「大津百町」時代の歴史資料であるため、市は「郷土を物語る品として発見現場付近での展示を検討したい」としている。

参考資料:京都新聞

本日も訪問、ありがとうございました!!感謝!!

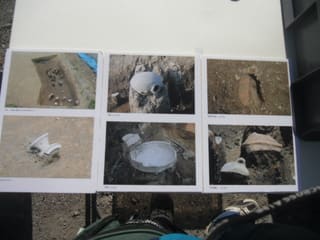

東近江市立玉緒小学校も体育館・プール新築工事に伴う、発掘調査の現地説明会

平成3~4年にかけて新校舎が建設されました。3代目の校舎です。

地表から2m位の深さに溝・堀建物跡・井戸跡・集石遺構など多数出ています。

出土品:遺物・土器などは少なかったようです。

玉緒小学校は、江戸時代に最上氏の大森陣屋があったところであり、以前の発掘調査で陣屋跡や堀が発見されています。

今回は、大森陣屋の西側であり、最上氏よりも古い室町時代の布施氏?のものではないか、詳細不明です。

布施氏は、大森城の下屋敷を、大森町内に居館があった記録が無い。今後調査が進めば解明に期待したい。

発掘された場所から6か所、集石遺構が見つかっています。多くの石が積み上げられていますが、何のために集めているのか不明です。

【集石遺構】

西側に3か所井戸が発見されています。中に入って見られなかったので深さは解りませんが生活水と使っていたのでしょうか。

又、建物跡があります。余り大きくないので、物置小屋のようです。

【井戸と建物跡】

東側には、幅が2m位、深さ1.5m程の堀があります。布引山方向から北へ延びているようです。

【写真右側の堀】

北側には、溝が見つかっています。手前(小学校の校舎側)に向かって溝幅が広くなっています。

2015.12.13の現地

参考資料:近江ノ国米ちゃん

本日も訪問、ありがとうございました!!感謝!!

長浜市西浅井町塩津浜の塩津港遺跡から、国内最古級の大型の「構造船」の部材だったとみられる板材が見つかった

長浜市西浅井町塩津浜の塩津港遺跡から、国内最古級の大型の「構造船」の部材だったとみられる板材が見つかった

滋賀県文化財保護協会は10日、長浜市西浅井町塩津浜の塩津港遺跡から、平安時代後期(12世紀)の木造船の部材が出土した、と発表した。複数の板をつなぎ合わせてつくる「構造船」の部材としては国内最古級。近世以降に琵琶湖水運を担った100石積みの丸子船(全長17メートル)を超える大きさだった可能性もあり、同協会は「12世紀の琵琶湖では構造船が主流となり、輸送にあたっていたことが分かる貴重な資料」としている。

■日本海と京都の物流担う

部材は12世紀の地層から出土し、長さ205センチ、幅58センチ、厚さ11センチ。木の種類は分からないが、針葉樹とみられる。

遺構として発掘された道路と建物跡の間にある側溝に架かった踏み板として出土したが、構造船をつくる場合に板と板をつなぎ合わせる「縫いくぎ」を打ったとみられる穴(長さ12センチ、幅3センチ)が3カ所あったことや、遺跡から穴にちょうど合う大きさのくぎのほか、のみなどの工具が出土していることを踏まえ、踏み板はもともと構造船の側面または底で使われていた部材と推定している。丸子船との比較から、復元した場合、全長17メートル以上、幅約2・4メートルの大型船だったのではないかとみている。

室町時代までの船は、木材をくりぬいて胴体にし、船首や船尾を継ぎ足した「準構造船」が主流だったとこれまで考えられており、平安後期の構造船は国内最古級という。

当時、塩津港は日本海側の物資を京都に運ぶ重要拠点で調査では、福井県の敦賀と塩津港を結んだ「古代塩津海道」とみられる道路も見つかった。発掘に携わった同協会の横田洋三主幹は「大きな輸送力が必要だったため、大型船をつくりやすい構造船が必要だったのではないか。塩津港は日本の物流を支える重要な港だったことがさらに裏付けられた」と話している。

調査は国道8号塩津バイパスの工事に伴い、今年7月から実施した。現地説明会は12日午後1時半から。問い合わせは同協会TEL077(548)9780。

■日本造船史上の大発見

用田政晴・琵琶湖博物館上席総括学芸員(考古学)の話 分厚い板材や大きな船くぎが出土したことで、国内最古級の構造船だったと思われる。古代から中世にかけての日本の船の実態はほとんど知られておらず、日本造船史上大変な発見だ。

■船板との判断は尚早か

出口晶子・甲南大教授(民俗地理学)の話 出土した踏み板が船板から転用されたのであれば、構造船の可能性もある。ただ、踏み板の穴の間隔がふぞろいで、強度を要する船板の接合方法としてはやや不自然だろう。今後は板と板がつぎ合わされた状態での出土に期待したい。

「難波津の歌」が記された木簡(左)と、赤外線写真

「難波津の歌」が記された木簡(左)と、赤外線写真

京都市埋蔵文化財研究所は26日、中京区壬生朱雀町で実施した発掘調査で、古今和歌集にも登場する有名な「難波津の歌」が書かれた9世紀後半の木簡が見つかったと発表した。平仮名が形成される時期の文字で歌をほぼ全部記した初の木簡で、意味不明の散文も付いていた。平仮名の成り立ちを探る重要な史料として研究者が注目している。

調査地は平安京のメーンストリート「朱雀大路」のすぐ近くで高い身分の貴族邸宅や公的機関の可能性が高い。井戸の中から見つかった木簡は長さ約35センチで、有名な「難波津に咲くやこの花冬ごもり いまは春べと咲くやこの花」の歌がほぼ平仮名で記されていた。

埋文研によると、7世紀から史料に登場する難波津の歌は貴族の手習いによく使われ、全国で木簡や土器に難波津の歌が37例確認されている。今回の木簡はサイズや内容から、文字の練習や儀礼などと用途が違ったとみられる。木簡は2行あり、左側に書き込まれた散文の内容は解読できなかったが、歌の注釈とも考えられるという。

京都では中京区の藤原良相邸跡で日本最古級の平仮名墨書土器が見つかっている。今回の木簡は同じ9世紀後半の出土物で少し時代は新しい。調査した京都産業大の吉野秋二准教授(日本古代史)は「平仮名の歴史を考える上で墨書土器の文字と対照できる重要な史料だ。歌と散文が一緒に書かれている木簡は例がなく、今後の研究課題となる」と話している。

現場調査はすでに終了している。木簡は27日から12月13日まで市考古資料館(上京区)で展示する。無料。

京都新聞2015.11.26

多数の住居と、祭礼の場、鋳造工房がそろって確認された稲部・稲部西遺跡(彦根市稲部町)=上=と出土した桃の種。祭礼に使われたとみられる(彦根市教委提供)

滋賀県彦根市教育委員会は12日、同市稲部町と彦富町にまたがる稲部遺跡・稲部西遺跡で、弥生時代後期後半から古墳時代前期(2~4世紀)の竪穴住居が100棟以上見つかったと発表した。これまでに、祭礼の拠点だったと考えられる独立棟持柱付きの建物や、青銅器の鋳型なども出土しており、住居と祭礼場、鋳造工房が一集落内でそろって確認できたのは滋賀県内では初めて。この時代は分業の体制や階層が生じた時代の移行期とされ、「同時期の集落の実態を知るうえで、貴重な手掛かりになる」としている。

竪穴住居は調査地の南で直径400メートルの範囲内に、多角形建物を含む105棟を確認。掘っ立て柱建物21棟、周溝建物13棟、独立棟持柱建物3棟、区画を示す溝(幅約40センチ)2本も見つかった。掘っ立て柱建物の1棟は、柱穴の直径が1・3~1・5メートルと特に大きく、付近からは桃の種計12個も出土。建物の解体などに伴う祭礼に使われたとみている。

2年前の調査では青銅製のやじりと棒の一部が出土。同時に見つかった土製品がその後、青銅器の鋳型の外枠の可能性が高いことも分かった。

調査に立ち会った同志社大歴史資料館の若林邦彦准教授は「一集落内に住居と祭礼の場、工房がそろってあり、首長の下に集約されるような状況が生じているといえる。古墳出現期の集落の変化が分かる貴重な発見。今後、首長の居館が見つかる可能性もある」と話している。

調査は1981年に始まり、現在、6次調査中。これまでに約6500平方メートルを発掘した。 15日午後1時半から現地説明会がある。問い合わせは市教委文化財課TEL0749(26)5833。

■転換期解明の貴重な鍵に

奈良県立橿原考古学研究所の森岡秀人・共同研究員の話 近畿北部でこれほど大規模な古墳出現期の集落が確認されたのは驚きだ。社会の転換期の過程で、近畿北部において中心的役割を担った集落と考えられる。古墳時代が始まる前後の集落の構造や社会的な営みの実態はよく分かっておらず、その解明の鍵となるような貴重な成果が出たといえ、今後の調査に注目したい。

京都新聞2015.11.14

毎日新聞 2015年11月13日 地方版

見つかった方形周溝墓=滋賀県野洲市妙光寺で、村瀬優子撮影

見つかった方形周溝墓=滋賀県野洲市妙光寺で、村瀬優子撮影県文化財保護協会は12日、中畑・古里遺跡(野洲市行畑・妙光寺)で、弥生時代中期後葉(約2000年前)の方形周溝墓(しゅうこうぼ)2基が見つかったと発表した。墓前に供物をささげるための供献(きょうけん)土器も出土し、協会は「弥生時代の人々の生活や、当時の野洲川流域の集落構成を明らかにする上で貴重な発見」としている。

方形周溝墓は周囲を四角い溝で囲った墓。内側の盛土に集落の有力者らを埋葬している。今回見つかった2基は、共に約8・5メートル四方の大きさで、溝幅は0・6〜2・2メートル。うち1基の溝からは、供献土器とみられるつぼが出土した。

県文化財保護協会は14日午後1時半から現地説明会を開く。問い合わせは協会(077・548・9780)。【村瀬優子】

中畑・古里遺跡の現地説明会開催のお知らせ

公益財団法人滋賀県文化財保護協会では、国土交通省滋賀国道事務所および滋賀県教育委員会からの依頼により一般国道8号野洲栗東バイパス工事に伴う発掘調査を平成27年5月から実施しています。

調査では、弥生時代中期後葉(約2100年~2000年前)の方形周溝墓や、奈良時代の掘立柱建物・柵・井戸、平安時代中期の溝などがみつかりました。特に、方形周溝墓から供献土器が出土するなど、中畑・古里遺跡における弥生時代の人々の生活や野洲川流域の集落構成を考える上で、新たな資料が加わりました。

つきましては、一般の方々を対象とした現地説明会を下記のとおり開催します。

1.開催日時:平成27年(2015年)11月14日(土) 午後1時30分から開催

2.開催場所:中畑・古里遺跡発掘調査現場 野洲市妙光寺

3.交通機関:JR琵琶湖線 野洲駅下車 東へ徒歩20分

※駐車場がありませんので、自家用車でのご来場はご遠慮ください。交通公共機関をご利用ください。

4.そ の 他:雨天決行。雨天の場合は、足元が悪いため、長靴をご用意ください。

5.問い合わせ先:公益財団法人滋賀県文化財保護協会

大津市瀬田南大萱町1732-2

TEL:077-548-9780(8:30~17:00)

発掘された方形周溝墓

発掘された方形周溝墓

◇野洲

滋賀県文化財保護協会は十二日、国道8号線野洲栗東バイパス工事に伴う発掘調査で、野洲市妙光寺の中畑・古里遺跡から弥生時代中期後葉(約二千百年~二千年前)の方形周溝墓二基が見つかったと発表した。

調査は、今年五月から来年二月の予定で、七千九百平方メートルを対象に実施されているもの。方形周溝墓からは、墓前に供物や食物をささげるため使われたと考えられる弥生土器壺などが出土し、同遺跡における弥生時代の人々の生活や野洲川流域の集落構成を考えるうえで新たな資料が加わった。

出土した供献土器

出土した供献土器 方形周溝墓は、周囲を溝で区画し、その内側に盛り土(墳丘)をする弥生時代を代表する墓で、地域の有力者や一族が葬られた。中畑・古里遺跡で発掘された方形周溝墓の墳丘は、いずれも一辺八・五メートルで、周囲の溝の幅は〇・六~二・二メートルだった。溝内部からは、多数の土器が出土した。墳丘内部の埋葬施設は、後世に削られたため残っていなかった。

今回の調査結果について県文化財保護協会は、「方形周溝墓は有力者一族を埋葬するため群集してつくられるのが一般的だが、同遺跡の方形周溝墓は二基のみだったことから、限られた時期につくられたとみられる。このため、同遺跡のムラは短期間しか存在しなかった可能性を示している」としている。

円墳の全周の4分の1に当たる周濠(手前)が確認された福満遺跡。中央付近に方形周溝墓の遺構も見える=彦根市小泉町

円墳の全周の4分の1に当たる周濠(手前)が確認された福満遺跡。中央付近に方形周溝墓の遺構も見える=彦根市小泉町滋賀県彦根市小泉町の福満(ふくみつ)遺跡で、古墳時代中期後半から末期(5世紀後半~末)にかけての円墳2基を確認したと、彦根市教育委員会が21日発表した。市内で5世紀代の古墳が見つかったのは初。4世紀代と6世紀代の古墳はすでに確認されており、市教委は「間の空白を埋め、市内の古墳の変遷過程を解明する上で貴重」としている。

同遺跡は縄文期から中世までの複合遺跡。集合住宅の建設に伴い、7月中旬から11月上旬まで約400平方メートルを調査している。

円墳2基のうち1基は調査地内の東側で、全周の約4分の1に当たる周濠(しゅうごう)(古墳の周囲の溝)を発掘。直径は約25メートルで、市内の古墳では規模が大きい部類に入る。周濠内からは多数の円筒埴輪(はにわ)の破片や、ふた付きの高坏(たかつき)、水などを入れる容器の提瓶(ていへい)といった須恵器、土師(はじ)器類も出土した。

もう1基は調査地内西側で見つかり、周濠の土の状況から同時代の古墳と推定。また、中央付近では古墳時代前期(3世紀)とみられる方形周溝墓1基の遺構も発見した。

市教委は、同遺跡の近隣地で過去にも古墳の埋葬施設らしき遺構や、周濠と考えられる溝なども確認していることで、「在地有力者の古墳群がこの一帯で形成されていた可能性もある」と推測する。

25日午後1時半から一般向けの現地説明会を開く。問い合わせは市教委文化財課TEL0749(26)5833。

出土品

須恵器 有蓋「高盃」・須恵器 「坏蓋」

須恵器 有蓋「高盃」・須恵器 「坏蓋」

左写真・・・須恵器 有蓋「高盃」に「坏蓋」を載せて

左写真・・・須恵器 有蓋「高盃」に「坏蓋」を載せて

遺跡は、埋戻し『土中保存』・・・

所在地;彦根市小泉町大字大王870 map:http://yahoo.jp/ypodNs

参考資料:現地説明会・資料、京都新聞(10/22記事)

本日も訪問、ありがとうございました。感謝!!

所在地:多賀町大字多賀・土田

時 代:縄文時代晩期中葉~末、弥生後期、古墳時代前期,、墳時代後期、鎌倉時代

主要遺構:墓跡(縄文時代晩期中葉~末),集落跡(古墳時代後期)

見学日:2015.9.27

概要

1998年に町教委の実施した発掘調査によって縄文時代晩期の墓跡が発見された。墓には土器を棺材として用いる土器棺墓や木棺墓、土坑墓が混在した状況で検出された。

土器棺墓は2個体の土器の口を合わせて埋めたものや、土器の口に別個体の土器を割って蓋にしたものなどがある。土器棺に使用された土器は篠原式~長原式にあてはまる。

遺構面や土坑の中から磨石類・石鏃・剥片・石斧・石剣、土偶などが出土した。

概要:

1.『県営広域営農団地農道整備事業に伴う発掘調査報告書 木曽遺跡・土田遺跡・月ノ木遺跡』2002 滋賀県教育委員会・(財)滋賀県文化財保護協会

2.「土田遺跡-第4次調査・第5次調査-」『多賀町埋蔵文化財発掘調査報告書第14集』2004 多賀町教育委員会

多賀そばの花が、満開でした!

多賀そばの花が、満開でした!

参考資料:多賀町埋蔵文化財発掘調査報告書 、丸山竜平先生の現地説明

本日も訪問、ありがとうございました!!!感謝!!

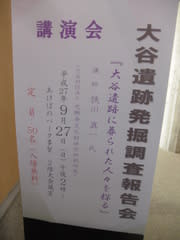

滋賀)多賀町・大谷遺跡、27日に発掘調査報告会

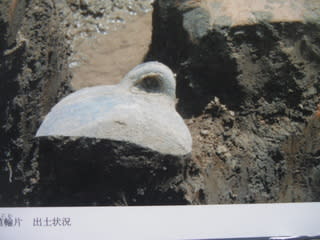

多賀町富之尾にある平安時代の墓地・大谷遺跡から出土した鉄板などの分析と調査結果についての報告会が27日、同町四手のあけぼのパーク多賀である。

大谷遺跡は2013年、町道の建設工事中に木棺を木炭で覆った平安時代後期の墓11基が見つかり、うち4基から1辺約20センチの長方形の鉄板が1枚ずつ出土した。同様に鉄板が出た他の遺跡の例から、被葬者の経歴を記した「墓誌」か、土地を神様から買ったことを示す「買地券(ばいちけん)」とみられる。

X線や赤外線撮影などでも鉄板に文字は確認できなかったが、縄や鋲(びょう)で木板に取り付けた痕跡が見つかった。一緒に出土した鉄釘の大きさなどから1枚は長方形の木棺の内側に固定され、残る3枚は手に提げて運び入れる正方形の木櫃(ひつ)の外側に取り付けられていたことが推測できるという。

参考資料:朝日新聞・多賀町

多賀町で5月に発見された平安時代の木炭墓群をテーマにした、NPO法人「自然と歴史ロマンの会」主催の講演会が15日、多賀町四手の町立博物館であり、考古学者の丸山竜平・元名古屋女子大教授(69)が被葬者像と、出土した鉄板について解説した。現場近くで見つかった平安時代の八稜(はちりょう)鏡についても報…

■有力者一族の墓所か

埋葬した木棺の周囲が木炭で覆われた「木炭墓」とみられる平安時代後期(11世紀頃)の墳墓跡が多賀町富之尾の大谷遺跡から11基まとまってみつかり、町立文化財センターが発表した。墓地の取得や被葬者などについて記した「墓誌」や「買地券」とみられる鉄製の板も4点出土し、同センターは「この地方を支配した有力者一族の墓所だった」とみている。

大谷遺跡は今年5月下旬、町道工事の際に大量の木炭が露出したため同センターが発掘調査し、遺跡として位置づけられた。これまでに400平方メートルの調査地内から、木炭墓とみられる遺構を11基検出した。大きいもので一辺1・2メートル、深さ1・3メートル程度の方形。このうち、4基から鉄板がみつかった。

木炭は吸湿性に富むことから、埋葬した遺骨や副葬品などの状態を維持するのに使われたと考えられる。鉄板に文字が書かれていたかどうかはエックス線調査でも判明しなかったが、同センターは「中国から伝わった埋葬の習慣である買地券だとすれば、中国文化に精通していた一族の墓所だったのではないか」としている。

元興寺文化財研究所(奈良市)の狭川真一研究部長は「立派な木炭墓が群をなし、複数の墓に買地券が納められた可能性があるなど、例えば犬上氏のようなこの地方に君臨した有力者の墓所だったと考えられる」と話している。

地域防災の原点を見る・・・・・滋賀報知新聞

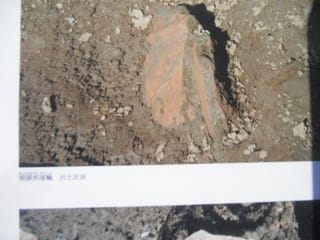

水害に苦しんだ近世の人たちの努力の跡を知ることができる出土した石積み護岸遺構――東近江市神田町地先の発掘現場――

水害に苦しんだ近世の人たちの努力の跡を知ることができる出土した石積み護岸遺構――東近江市神田町地先の発掘現場――

◇東近江

近世の愛知川沿岸集落の人たちが力を合わせて堤防に築いた石積み護岸がこのほど、東近江市神田町地先の土位遺跡で出土した。江戸時代から多用される石積み護岸による治水技術や、水害に悩まされた人々の防災への努力の跡を知ることができる、県内初の貴重な遺物であることがわかった。

愛知川の河原石で堤防補強 4日に現地で一般説明会

蛇砂川から愛知川につなぐ八日市新川の堤防上に整備される県道五個荘八日市線道路整備事業に伴って今年四月から行われている公益財団法人滋賀県文化財保護協会による発掘調査で、河口近くから明治六年の絵図に記された当時の愛知川左岸堤防が実際に出土した。

目の前にある愛知川の河原石を積み上げ、前面に三―四十センチメートル台の石、裏側に一―三十センチメートル台の石(裏込め石)を充填している。また、途中から川側に突き出た石積みが存在し、増水後の水の流れを緩和する「石出し」と呼ばれる施設の可能性もある。

石積み遺構の中からは近世陶磁器の破片と十九世紀に作られた煙管(きせる)の雁首と吸口が、堤体部からは近世陶磁器の破片と擂鉢(すりばち)の破片が、それぞれ出土した。

現地説明会の様子

出土した煙管の雁首(上左)と吸口(上右)、磁器碗の破片(下左)、擂鉢(すりばち)の破片(下右)

出土した煙管の雁首(上左)と吸口(上右)、磁器碗の破片(下左)、擂鉢(すりばち)の破片(下右) 市川秀之県立大教授は、「近世の堤防は不連続堤が一般的で、水流の強い場所の堤防の一部に水の流れを和らげるための石組護岸が見られた。(土位遺跡の)石組み護岸は、急流から堤防を保護し、集落や水田を守るためのものであり、増水で埋まったあと、さらに構築されていることは、繰り返し工事が行われたことを示している。堤防の施工方法がある程度復元できることも貴重」とした上で、「水害に悩まされた人々の英知と努力が込められた遺構であり、近代以前の河川景観と治水技術をうかがわせる貴重なもの」と評価している。

一般向けの現地説明会が、あす四日午後一時から三時まで開催される。現地へは、近江鉄道八日市駅から近江バス(ちょこっとバス)永源寺市原線で、「広間」で下車し北へ徒歩約十分。小雨決行。