城郭フォーラム 佐々木六角 観音寺城 (日本最大の中世石垣城郭を廻る)

お城のデータ

所在地:蒲生郡安土町石寺 map:http://yahoo.jp/SXqpLH

別 名:佐々木城

築城期:応仁・文明年間(1467~1487)

築城者:佐々木氏頼

初城主:佐々木六角氏

区 分:山城

遺 構:本丸,平井丸,落合丸,池田丸,淡路丸,土塁,石垣,井戸,暗渠,埋め門

城 域:2500m×2000m

標 高:433m 比高差:325m

戦 い: 永禄6年(1563)○六角家臣・浅井長政 VS ●六角義治・六角承禎

永禄11年(1568)○織田信長 VS ●六角承禎

目標地:観音正寺

駐車場:観音正寺駐車場

訪城日:2016.3.26

お城の概要

観音寺城は標高433mの繖山一帯に築かれた山城で、登城道は幾つもあるが、一般的には石寺地区、桑実寺から徒歩で登るルートと、途中まで車を利用して登るルートがある。車を使用する場合は、東近江市五箇荘川並町から林道、若しくは安土町の鳥打腰から林道を利用するとよい。管理費500円が必要。徒歩なら1時間、車なら約20分観音正寺に着く。

観音寺城本丸は、観音正寺から更に15分ほど登る。

山中には至る所に石垣が見られ、山全体が城塞化されており、これらの石垣遺構は弘治2年(1556)より六角義賢が改修したものとされる。

中でも、本丸の薬師口(桑実寺方面)の食違い虎口は、永禄11年の信長の近江侵攻以前に築かれていたものであり、永禄年間における六角氏の築城、縄張り技術を考察する上では非常に貴重な遺構と云える。

また、平井丸の大石で組まれた石垣の算木積みの技法、あるいは池田丸等の石垣には “横目地” が通っていること等を観ていくと、天正4年(1575)から始まる安土城築城以前の近江における石積み技術の高さを窺い知ることが出来る。

『金剛輪寺下倉米銭下用帳』に、観音寺城における高度な石積み技術を示すのが、馬淵邸付近にある7mを越える高石垣や大手道にある6mほどの高石垣の存在と、本丸東側の階段中腹に観られる排水用の暗渠や池田丸の曲輪内部に観られる排水枡である。高度な排水対策が施され400年以上も見事な石垣が崩れることなく残る。近世城郭に先行して築かれた “石垣造りの観音寺城” の存在意義はに大きい。

お城の歴史

観音寺城は標高433mの繖山(きぬがさ山)に築かれた近江源氏・佐々本六角氏の居城で、六角氏が、いつごろ繖山に城砦を築いたのかは明らかではないが、建武2年(1335)足利尊氏についた氏頼(時信という説もある)が、奥州より攻め上ってきた北畠顕家軍を阻止しようとして、観音寺の城郭に立て龍もったという「太平記」の記述が初見。

信長の近江侵略

永禄11年(1568)織田信長が第15代将軍足利義昭を奉じて上洛する際に、これを阻止しようとした六角承禎(義賢)、義弼父子は箕作城や和田山城をはじめとする諸城に籠もって戦うが、支えきれず甲賀に遁走し、観音寺城は落城した。

信長公記 巻一 上洛 信長入洛十余日の内に五畿内隣国仰付けられ、征夷将軍に備へらるるの事

永禄11(1568)年9月7日、信長公は義昭殿の元へ参上し、出陣の挨拶を述べた。 「江州をひと呑みに討ち果たし、お迎え申し上げる」 そうして信長公は濃尾勢三四州の軍兵を率い、同日岐阜を出立した。

軍勢は岐阜・平尾村で夜を明かして翌8日江州高宮まで進み、この地に二日間滞在して人馬の息を休めた。

11日になって休息を終えた軍勢は愛知川近辺まで進軍して野陣を張った。ここから馬を駆けまわして付近の敵状を探索した信長公は、沿道に散在する敵城には目をくれずに進軍し、六角承禎親子が立てこもる観音寺城に近接する箕作城へ向かった。

翌12日、信長公の命を受けた佐久間信盛・木下藤吉郎秀吉・丹羽長秀・浅井新八らによって箕作城の攻撃が開始された。攻撃は申刻(午後3時過ぎ)より始まり、夜半に城は落ちた。

信長公の所領となってまもない美濃の将士は、この戦ではさだめし先手として追い使われることになろうと覚悟していた。しかしいざ戦が始まってみると、信長公は美濃衆などに構わず馬廻りだけで攻撃を開始してしまった。この思いもよらない戦の仕方に、美濃三人衆などはただ驚くばかりであったという。

落城後、信長公は箕作山に陣を据え、翌日にも六角氏の本拠観音寺城を攻める勢いを示した。ところが箕作の陥落をみた承禎親子は抵抗は不可能とみて城を捨てて逃亡してしまった。翌日織田勢はやすやすと観音寺城へ入城を果たした。観音寺落城によって付近の六角残党が軒並みに降伏してきたため、信長公は人質を差し出させた上で彼らの所領を安堵してやり、一国を支配下に収めた。盟約通り江南を平定した信長公は、14日不破光治を迎えの使者に立てて美濃立正寺へ向かわせた。

布施淡路丸

特性弁当

特性弁当

観音寺城は繖山(きぬがさやま)南麓を中心に数多く郭を配置、削平された郭の法面には石垣が築かれ、礎石を用いた建物が建っていた。石組みの貯水池や水路などの遺構の多く、大規模中世城郭。

本格的に石垣を築き始めた城郭として安土城が有名ですが、安土城50年以前から、石垣が用いられていた、1m~5m比較的低い石垣で、城郭全体に石垣が用いられているのが特徴的。

観音寺城の石垣は、東に「金剛輪寺から石積み職人を有償で借りて築いた」金剛輪寺下倉米銭下用帳伝えられています。

城郭の石垣を築くために技術者を提供した金剛輪寺は、室町時代までの石積み技術(石垣を積む職人集団)は大規模な中世寺院が保有していた。

佐々木六角氏の系譜

近江源氏は宇多天皇を祖とし、敦実親王が近江に下向、佐々木荘を本拠として佐々木氏を名乗るようになった。

8代佐々木秀義は少年の頃より源為義に従い為義の猶子となる。保元の乱(1156)では源義朝に従い、平治の乱(1159)では源義平に属して平氏と戦うが、敗れて一族と共に東国に下り、相模国・渋谷重国の許に身を寄せる。

治承4年(1180)8月源頼朝の挙兵の際に佐々木秀義は定綱・教高・盛綱・高綱・義清の五人の子を率いて頼朝に従い、鎌倉幕府の創設に貢献したことで、旧領近江国を領する。

その後、12代佐々木信綱は長男・重綱を分家させ大原氏を名乗らせ、二男高信には高島郡に領地を与え高島氏とし、三男・泰綱には愛知川以南六郡(志賀、甲賀、栗太、野洲、蒲生、神崎)を与え六角氏として佐々木宗家を継がせる。 四男・氏信には愛知川以北の六郡(愛知、犬上、坂田、浅井、高島)を与えて京極氏とした。

こうして近江国を二分する形で領有した六角氏と京極氏は、以後骨肉相はむ戦いを続けることになる。 なお、六角氏と称するようになったのは、京都六角東洞院にある元平賀邸に住居を構えたことに由来し、京極氏は京都京極高辻の元伊賀邸を相続したことに因んだものとされている。

観音正寺

観音正寺の石垣(旧石垣と新石垣)

旧石垣・新石垣

旧石垣・新石垣

本丸への石段に、暗渠=排水口(500年もの年月、石垣崩れを防ぐ)

本丸への石段に、暗渠=排水口(500年もの年月、石垣崩れを防ぐ)

本丸

本丸井戸

本丸井戸

排水口

排水口

平井丸

埋め門

埋め門 記念撮影

記念撮影

落合丸

池田丸

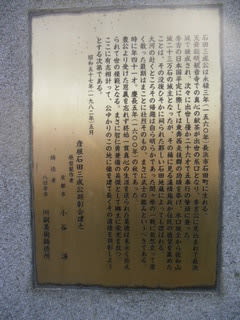

佐々木城祉碑

裏面

裏面

岩蔵

岩蔵

目加田丸

参考資料:滋賀県中世城郭分布調査、信長公記、金剛輪寺下倉米銭下用帳

本日の訪問ありがとうございす!!

滋賀県中世城郭分布調査報告書には、綿向神社の西の田んぼに『太田氏墓』と

滋賀県中世城郭分布調査報告書には、綿向神社の西の田んぼに『太田氏墓』と

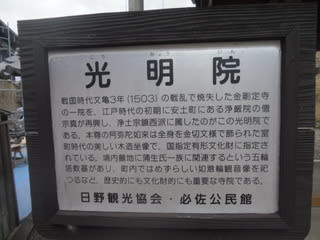

光明院参道

光明院参道

蒲生氏の墓石

蒲生氏の墓石

中山西会議所に駐車

中山西会議所に駐車 遺跡ウォーカーの比定地

遺跡ウォーカーの比定地

遺跡ウォーカーの比定地

遺跡ウォーカーの比定地 街道沿いの地蔵堂

街道沿いの地蔵堂

長久寺から見晴らし台へ

長久寺から見晴らし台へ

見晴らし台

見晴らし台 金亀山(彦根城)

金亀山(彦根城)

里根城

里根城

土塁の上から西円寺

土塁の上から西円寺

石垣が破壊され山肌と小石が散らばる佐和山城本丸の発掘現場

石垣が破壊され山肌と小石が散らばる佐和山城本丸の発掘現場

切通(かもう坂通り往還)

切通(かもう坂通り往還)

塩硝櫓

塩硝櫓 西の丸

西の丸

z

z

≪今回の調査でわかったこと≫

≪今回の調査でわかったこと≫

絵図

絵図

発掘調査跡

発掘調査跡

帰りに雑兵に遭遇

帰りに雑兵に遭遇

観音堂の石垣

観音堂の石垣

仏足石

仏足石

石田三成公

石田三成公 観音堂の門

観音堂の門 龍潭寺の門

龍潭寺の門 ボンネットバス

ボンネットバス

新庄馬場会館に駐車

新庄馬場会館に駐車

現・渡辺家

現・渡辺家

伯母屋敷

伯母屋敷 南速水城・・・遠景

南速水城・・・遠景

t

t