お城のデータ

所在地:東近江市(旧神崎郡の)五個荘山本町 map:http://yahoo.jp/8eDKEd

別 称:清水山城

区 分:山城

現 況:山林

築城期:鎌倉期

築城者:六角政尭

遺 構:石垣・土塁・城跡碑・案内板:

標 高:325m 比高差:200m

目標地:貴船神社

駐車場:山本自治会館か・路上駐車

訪城日:2016.11.5

お城の概要

箕作城は、観音寺城と中山道を挟んだ南側に2つある山のうち、北側の峰上にあります。こちらの山を通常清水山と呼び、南箕作山と地元住民は呼び。すなわち、箕作(山)城は箕作山の上の箕作城には数千人を収容できるほどの規模はないため、南の箕作山には小脇山城がある。

城跡へは、北麓の貴船神社脇が大手であろう。南東麓の建部神社脇からは、近年地元住民が登城路を整備、西の主郭から、北西麓の清水鼻へ搦め手道か?

今回は貴船神社参道脇から登下山した。尾根筋に出てすぐに、箕作城址石碑(大正期)が建つ。縄張り図によっては、ここも城内に含まれているのですが、石碑や鉄塔の建設によって地形が改変されいる。また比高差200mの急斜の尾根上で土塁は低土塁で

主城域は、大きく分けて東西2つの曲輪からなっる。東側の曲輪が清水山山頂(城石碑建つ)にあたり、西の主郭には、石垣がわずか残る。両曲輪とも、城外側に虎口跡と石垣の痕跡が見受けられます。また、両曲輪とも樹木が伐採されていて、眺望絶景となって中山道のいます。、鉄塔建て替え工事に伴うものだ。新調された鉄塔の脇には、土塁跡

箕作城は、石垣や虎口を備えてはいるものの、両曲廓の尾根道脇は、5mの規模で、とても3千人が籠城。城内だけでなく清水山全体に陣取っていた。。

お城の歴史

応仁の乱の後、六角高頼に対抗するため、幕府が送り込んだ佐々木政尭が清水城を築いて籠城したといい、これが箕作城の前身とも云われる。

永禄11年(1568年)織田信長が六角氏の観音寺城を攻めたとき、六角氏は箕作山城に建部源八郎と吉田出雲を入れて守りを固めた。しかし、佐久間盛信や木下藤吉郎などが攻めかかって城は落城、六角父子は夜陰に紛れて甲賀へ逃れたと云われる。

箕作城 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

箕作城(みつくりじょう)は、現在の滋賀県東近江市五個荘山本町箕作山の山上に築かれた六角氏の城館。

本丸の石垣がわずかに残る。

-

応仁の乱で六角高頼の観音寺城に対抗して佐々木政尭(まさたか)が築城。

- 天文19年(1550)頃、佐々木六角高頼が改修。

- 永禄11年(1568)、織田信長の攻撃で落城し以後は廃城となった(観音寺城の戦い=箕作城の戦い}。

観音寺城の支城です。六角定頼が天文十九年(1550年)に改築城しましたが、永禄十一年(1568年)に織田信長の侵攻で落城しました

信長公記 巻一

4、上洛 信長入洛十余日の内に五畿内隣国仰付けられ、征夷将軍に備へらるるの事

永禄11(1568)年9月7日、信長公は義昭殿の元へ参上し、出陣の挨拶を述べた。

「江州をひと呑みに討ち果たし、お迎え申し上げる」

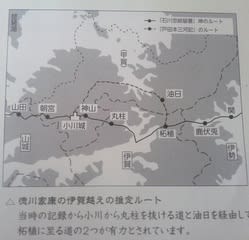

そうして信長公は濃尾勢三(信長所領の兵に家康の援軍も加え、総勢四万~六万と伝えられる。)四州の軍兵を率い、同日岐阜を出立した。

軍勢は平尾村(現岐阜県垂井)で夜を明かして翌8日江州高宮(現滋賀県彦根市)まで進み、この地に二日間滞在して人馬の息を休めた。11日になって休息を終えた軍勢は愛知川近辺まで進軍して野陣を張った。ここから馬を駆けまわして付近の敵状を探索した信長公は、沿道に散在する敵城には目をくれずに進軍し、六角承禎親子が立てこもる観音寺城(現・安土町)に近接する箕作城(現五箇荘)へ向かった。翌12日、信長公の命を受けた佐久間信盛・木下藤吉郎秀吉・丹羽長秀・浅井新八らによって箕作城の攻撃が開始された。攻撃は申刻(午後3時過ぎ)より始まり、夜半に城は落ちた。

信長公の所領となってまもない美濃の将士は、この戦ではさだめし先手として追い使われることになろうと覚悟していた。しかしいざ戦が始まってみると、信長公は美濃衆などに構わず馬廻りだけで攻撃を開始してしまった。この思いもよらない戦の仕方に、美濃三人衆などはただ驚くばかりであったという。

落城後、信長公は箕作山に陣を据え、翌日にも六角氏の本拠観音寺城を攻める勢いを示した。ところが箕作の陥落をみた承禎親子は抵抗は不可能とみて城を捨てて逃亡してしまった。翌日織田勢はやすやすと観音寺城へ入城を果たした。観音寺落城によって付近の六角残党が軒並みに降伏してきたため、信長公は人質を差し出させた上で彼らの所領を安堵してやり、一国を支配下に収めた。盟約通り江南を平定した信長公は、14日不破光治を迎えの使者に立てて美濃立正寺へ向かわせた。・・・云々

箕作(みつくり)城の戦い

箕作山は標高3百メートル余の小山であったが、城へ通じる道は急斜面に一筋しかなく、大樹に覆われた要害であった。守将は剛勇で知られた吉田重光・建部秀明・狛修理亮・吉田新助などで3千余人が防備にあたり、徹底抗戦の構えを見せていた。

これに対して織田軍は東口から丹羽長秀隊3千余人、北口から羽柴秀吉隊2千3百余人が攻め立てた。しかし城方の守備は堅固で、日没まで陥落させることができなかった。そこで秀吉は蜂須賀正勝の夜襲案を採用することにした。

1メートルほどの大松明を数百本用意し、箕作山の麓から中腹まで50箇所ほどに積み重ねておき、頃合いを見て一斉に点火し、いわゆる火攻めを行うというものだった。それと同時に秀吉隊も手に松明をかざして一斉攻撃を展開したために城兵たちも防ぎきれず、2百余人の犠牲者を出して退散してしまったのである。

この箕作城の陥落を知った和田山城では一戦も交えることなく全員が逃亡し、観音寺城の義賢も完全に戦意を失い、夜陰に紛れて甲賀郡へと落ち延びていった。翌日になって義賢父子が逃亡したことがわかると六角氏重臣の平井定武・後藤高治らもことごとく信長に降った。

最後まで抵抗の姿勢を示した日野城主の蒲生賢秀(氏郷の父)も、神戸友盛の説得によって降伏した。

観音寺城の戦いは、永禄11年(1568年)9月12日、足利義昭を奉じて上洛の途にあった織田信長と近江守護である六角義賢・義治父子との間で行なわれた戦い。支城の箕作城(みつくりじょう)が主戦場だったため、別名「箕作城の戦い」とも云われている。

しかし信長の行動はその裏をかいた格好となった。

9月12日早朝、織田軍は愛知川を渡河すると、3隊に分かれた。稲葉良通が率いる第1隊が和田山城へ、柴田勝家と森可成が率いる第2隊は観音寺城へ、信長、滝川一益、丹羽長秀、木下秀吉(後の豊臣秀吉)らの第3隊が箕作城に向かった。

戦端は箕作城でひらかれた。木下隊2千3百が北の口から、丹羽隊3千が東の口から攻撃を開始した。この箕作城というのは急坂や大木が覆う堅城で、吉田出雲守隊の守りも固く、午後五時前後には逆に追い崩されてしまった。

木下隊では評議を行い、夜襲を決行することになる。木下秀吉は策をめぐらし、3尺の松明を数百本用意させ、中腹まで50箇所に配置し一斉に火をつけ、これを合図に一挙に攻め上った。7時間以上戦ったその日のうちに夜襲を仕掛けてくるとは考えてもいなかったのか箕作城兵は驚き、必死に防戦したが支えきれず、夜明けを待たずに落城してしまった。かなりの激戦だったらしく、200以上の首級が上がった。箕作城の落城を知った和田山の城兵は、戦わずに逃亡してしまった。

長期戦を想定していた六角義治は、戦端が開かれてから1日も立たずに箕作城と和田山城が落ちたことに落胆し、観音寺城の防備が弱いことを悟ったのか、古来の例にならい夜陰に紛れて甲賀へ落ち延びていった。当主を失った18の支城は、1つを除き次々と織田軍に降り、ここに大勢が決した。この戦いの織田軍の損害は1500人ほどだと『フロイス日本史』に記載されている。

参考資料:滋賀県中世城郭分布調査・『ウィキペディア(Wikipedia)』・『信長公記』

本日の訪問ありがとうございす。

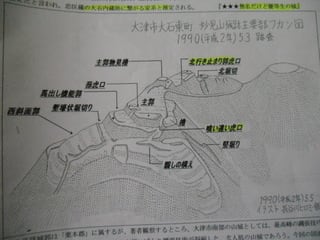

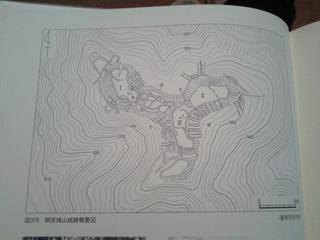

妙見山城跡俯瞰図・鳥瞰図(長谷川氏:平成2年=1990年作図)

妙見山城跡俯瞰図・鳥瞰図(長谷川氏:平成2年=1990年作図) 妙見山城横矢配図

妙見山城横矢配図

本丸

本丸

桑実寺御所跡

桑実寺御所跡

近年、大光寺を宿所にしていた文書が発見された!

近年、大光寺を宿所にしていた文書が発見された! 小川城遠望

小川城遠望

主郭曲廓に建つNHKのアンテナ塔

主郭曲廓に建つNHKのアンテナ塔 登城口は国道307号線沿いの製茶工房【茶のみやぐち】があり、

登城口は国道307号線沿いの製茶工房【茶のみやぐち】があり、 その対面側の建物の背後から山道を登ると城跡に至る。

その対面側の建物の背後から山道を登ると城跡に至る。 国道307号線添いの駐車可スペースある

国道307号線添いの駐車可スペースある

NHKケーブル埋設直登した

NHKケーブル埋設直登した

主郭と西曲廓の間の堀切

主郭と西曲廓の間の堀切 西曲廓

西曲廓

大手道

大手道

堀切

堀切

三ノ曲廓虎口

三ノ曲廓虎口

南曲廓への堀切

南曲廓への堀切

三ノ曲廓と二曲廓

三ノ曲廓と二曲廓

山口陣屋からの遠景

山口陣屋からの遠景

曼荼羅岩

曼荼羅岩 本堂

本堂