安土山にあった目賀田城

お城のデータ

所在地:近江八幡市安土町下豊浦 map:http://yahoo.jp/804zFJ

区 分:丘陵城

築城期:南北期

築城者:目賀田氏(六角氏の重臣)

現 状:山林(安土山 馬場平)

遺 構:平削地(曲輪)・石垣・土塁・虎口・

標 高:160m 比高差:65m

目標地:安土城跡

駐車場:安土城無料駐車場

訪城日:2016.1.26

お城の概要

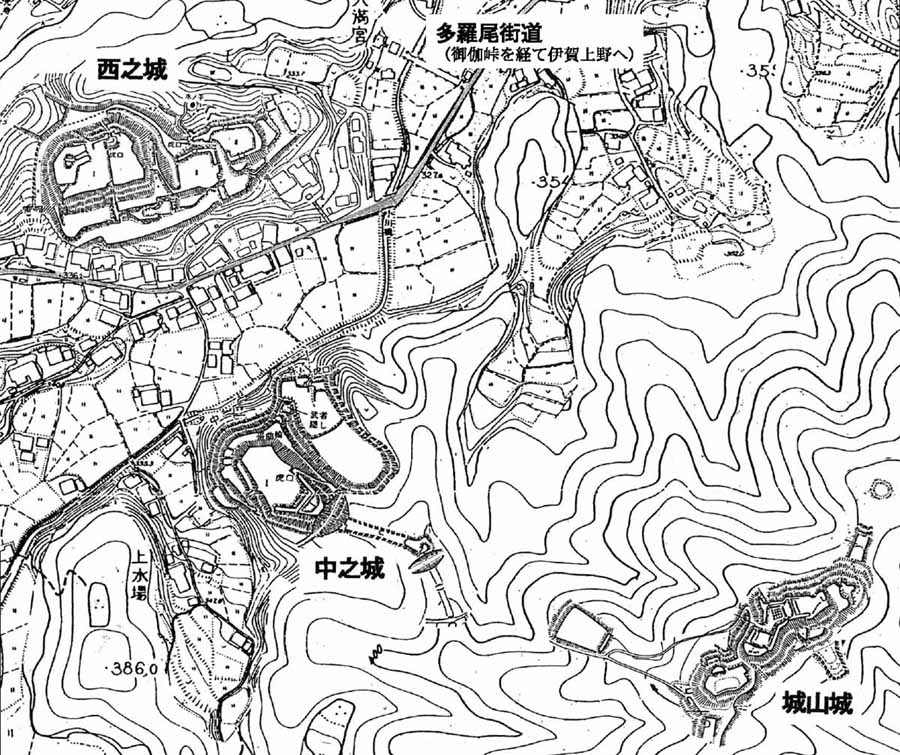

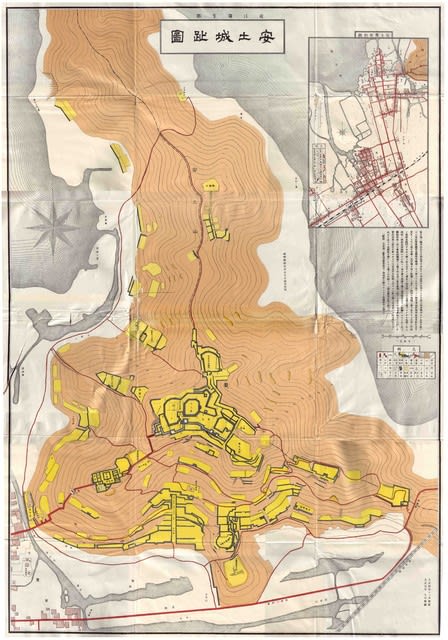

『蒲生郡志』には、案内板の縄張図には他に、安土城には大手道の他に百々橋口道、七曲り道、搦手道、東門道などが描かれており当時は多くの城道が使われていた事が分かります。

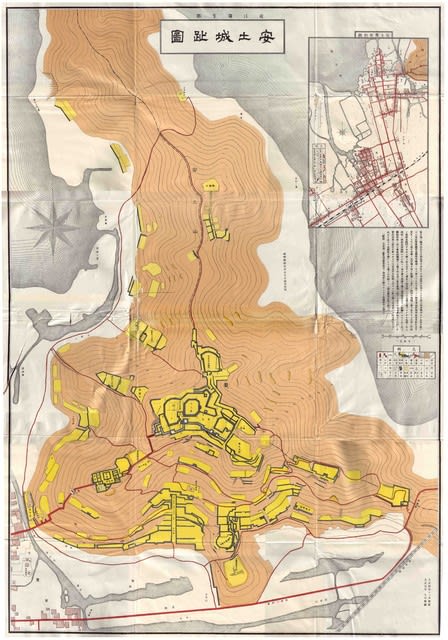

『近江蒲生郡志 増補 昭和篇』に綴じ込まれている「大正4年11月測量の縄張図も安土城の全貌を知るのに役立ちます。

これらの道の多くは立ち入りが禁止されていますが、東門道道は現在でも立入が可能です。(中心部への通り抜けはできません)そしてこの東門道からは、尾根を経てて観音寺城に直行する事ができます。

また東門道の道沿いには、安土城築城以前に目賀田城が置かれていたとされる馬場平があります。この東門道については ” 安土城|もう一つの登城道・東門道 ”

安土城には有名な大手道の他に百々橋口道、七曲り道、搦手道、東門道がある。

しかし東門道は紹介されていない、この東門道は、東門の入口は「北腰越」(県道2号線=朝鮮人街道)、安土山と観音寺山の間を通る朝鮮人街道の峠付近にある。

安土城の駐車場からは 内堀跡の散策道を通って300メートルくらいのとろにある松源院弘法大師堂から入る。

現在では、松源院弘法大師堂の前を通り石の階段を登りとすぐに石仏に出会い、この道が霊場巡りのミニ巡礼道として使われてている事が分かります。

この巡礼道は、1849年に五個荘の安福寺の寿仙(尼僧)が発起人となり、賛同者の寄付で大正八年に整備されたという。

少し進むと立派な石垣があり、その角に「東門」の名が刻まれた石碑が立つ。その上にある郭の虎口(目賀田城)にあたり、防御の為かここで道は折れ曲がっていまる。その先には削平地があります。ここは御茶屋平と呼ばれる郭の跡地ですが、現在では四国八十八カ所巡りの起点の石仏がピラミッドのように積み上げられれている。

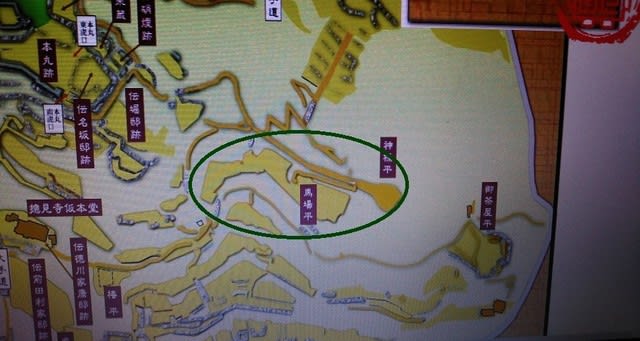

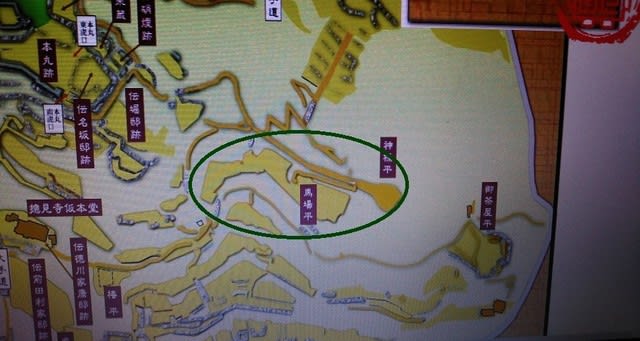

この御茶屋平の北側を抜けるとお堂があり、道は二手に分かれています。その道の一方は中腹を安土城の中心部に向い、もう一方は尾根筋に向っています。安土城跡の案内図にはこの尾根筋の道沿いに、神様平と馬場平の 2つの削平地がある。

ここで尾根筋方向に向かうと、石仏が並んでおり安土城の城道では無く、巡礼道として改変されたようだ。

さらに進むと尾根道幅は広がり、稜線に登ってみると削平地があり、角の丸い四角い大きな石が意味ありげに鎮座しているます。このあたりが神様平か?。

南側の下方に大きな 2つの削平地が現れます。ここが「馬場平」。石垣だらけです。石垣の立派さには驚かされる。

安土城築城以前この安土山は目賀田山と呼ばれ、佐々木六角の有力な家臣であった目賀田氏の居城がありました。

安土山に残る目賀田城の遺構について、馬場平に目賀田城があった。この馬場平では石垣と小石塁が組み合わせて使用されており、これは初期の観音寺城独特の構造です。また観音寺城の支城として有意な位置関係にあることから、ここが目賀田城であった。 馬場平から先、道は延びていますが幅が狭まりすぐに行き止まり。このあたりから中腹方向に下ると、広い立派な道に出ます。この道は東門道の幹線と思われ、広い道が続いていますが少し進んだところに「立入禁止」のロープが張られており、安土城中心部にに抜ける事はできません。

お城の歴史

永禄十一年、尾張の織田信長が足利義昭を奉じて上洛軍を起こした。信長は六角承禎に協力を要請したが、承禎はこれを拒絶したため、信長軍の攻撃を受けて観音寺城は陥落、六角氏は没落した。目賀田貞政は浅井氏に属したが、浅井氏は越前朝倉氏と結び信長と対立して天正元年(1573)に滅亡、貞政は嫡男の堅綱とともに信長の麾下となり旧領を安堵された。

畿内を平定した信長は近江に築城を計画、白羽の矢を立てられたのが目賀田氏が拠る目賀田山であった。天正四年(1576)、貞政は目賀田山明け渡しの命を受け、所領のひとつである光明寺野に移住すると新たに目賀田城を築き、春日神社を勧進した。これが現在残る目賀田城址で、光明寺野も目加田と呼ばれるようになった。ときに、目賀田氏の所領は二万石であったという。一方、目賀田山に築かれた信長の新城が安土城と称されたことはいうまでもないだろう。

貞政の嫡男堅綱は六角氏との戦いに戦死し、嫡孫の堅政が目賀田城主を継いだ。天正十年、徳川家康が安土城を訪問したとき、堅政は信長の命によって家康一行を番場宿で饗応し、家康の入京から堺見物にも随従した。そのとき本能寺の変が起こり、家康は伊賀越で近江に出て三河に逃げ帰った。家康は堅政に三河行きを進めたが、堅政は近江に留まる道を選び、明智光秀に従って山崎の合戦に出陣、敗残の身となった。その結果、所領は没収されて一族は離散、堅政は剃髪すると備中に流浪して生涯を閉じたという。

安土城建設前の安土山(目賀田山)には、当時明智光秀の配下で、近江守護佐々木氏(六角氏)に仕えた御家人格の目加田(目賀田)氏の居城であり、観音寺城の支城であった目加田(目賀田)城があった。 信長に安土城建設のための用地提供を要請された42代目賀田摂津守貞政は代わりの領地と、現在の目賀田城とを引き換えに目賀田山を信長に明け渡した。

クリックすると拡大します

クリックすると拡大します  クリックすると拡大します

クリックすると拡大します

参考資料:『近江蒲生郡志』 安土山: Wikipedia、安土城|もう一つの登城道・東門道

本日の訪問ありがとうございす!!

村雨城と寺前城の間の箱堀

村雨城と寺前城の間の箱堀

作図:長谷川博美氏

作図:長谷川博美氏

南側の箱掘

南側の箱掘

土塁東側

土塁東側

東側から虎口

東側から虎口 北側虎口

北側虎口 作図:長谷川博美氏

作図:長谷川博美氏

西側の堀切・土塁・竪堀

西側の堀切・土塁・竪堀

主郭部の虎口

主郭部の虎口 八坂神社

八坂神社 八坂神社の由緒

八坂神社の由緒

高さ2・8メートル、南北14・5メートルにわたって確認された指月城とみられる石垣と堀跡(京都市伏見区桃山町泰長老)

高さ2・8メートル、南北14・5メートルにわたって確認された指月城とみられる石垣と堀跡(京都市伏見区桃山町泰長老)

土塁・堀切(南西部)

土塁・堀切(南西部) 櫓台(北東部の最高所)の石垣

櫓台(北東部の最高所)の石垣

建物礎石と側溝・・蔵跡?(物入廓)

建物礎石と側溝・・蔵跡?(物入廓)

現地説明会

現地説明会

ナビ画面は林道の駐車位置(大滝小・大滝局対岸)

ナビ画面は林道の駐車位置(大滝小・大滝局対岸)

土塁

土塁

空堀

空堀

駐車位置

駐車位置 駐車位置から、林道の反対側からの入りる

駐車位置から、林道の反対側からの入りる 藤瀬集落から遠望(白雲の下が主郭)

藤瀬集落から遠望(白雲の下が主郭)

以前の「近宮神社

以前の「近宮神社

家田自治会館前に駐車可

家田自治会館前に駐車可