近江八幡市 23

浅小井城・上田氏館・宇津呂(うつろ)館・水茎岡山城頭山(主郭)・奥島館(奥嶋館・島城)・津田城・北之庄城(深谷・岩崎山城)・朽木主膳陣屋・九之里(くのり)氏館(本郷城)・金剛寺城(金田館) 金剛寺城(金田館)・田中江城・久郷屋敷・谷氏館・瓶割山城(長光寺城) 瓶割山城 瓶割山城(長光寺城)・八幡山城下町と朝鮮人街道・秀次居館・長田城・馬淵城・円山城・牧村城(牧館)・船木城・北津田城・南津田城 ・沖島坊谷城・倉橋部城・武佐寺陣所・朽木和泉守陣屋・野村城・池田館・

蒲生郡 安土町 10

安土城見学会・観音寺城御屋形・ 武藤氏屋敷(安土城山麓館)・香庄館(香庄城)・観音寺城(佐々木城) 観音寺城・木村城(常楽寺城)・金剛寺(こんごうでら)城 金剛寺城・根来陣屋・桑実寺(仮幕府)・武藤氏屋敷(安土城山麓館)蒲生郡 蒲生町 9

大塚城・大森館・岡本城(岡本館)・葛巻(かずらまき)城・川合城・河合城・越後城・寺村城(寺村館)・横山館(横山氏館)・上南(かなみ)城・木村城・鈴村館・寺村氏(蒲生)蒲生郡 日野町 45

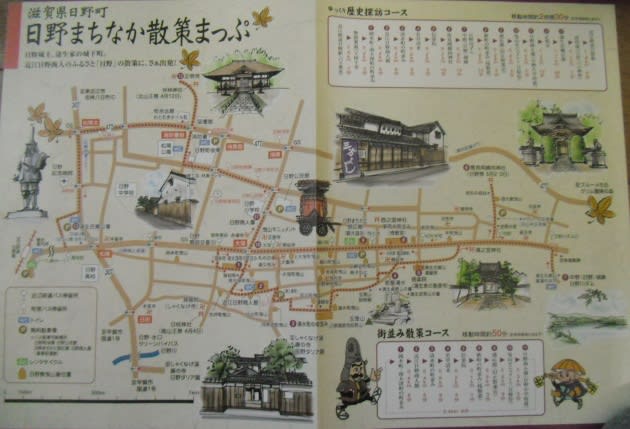

新野砦・太田氏館・勝長氏館・神戸氏館(西大路-位置不明)・森氏館・遠城(杣‐位置不明)・木津森西城/森安城・四つ谷城(奥師城)・薬師堂遺構(妙楽長興寺)・落合城(落合-位置不明)・音羽城跡・雲迎(うんこう)寺(音羽城出丸)・鎌掛城 鎌掛城・残念!・鎌掛山屋敷・鎌掛長野館・鎌掛古館・木津岡山城(岡宗左衛門屋敷)・小谷山城・小谷館・駒月館(位置不明)・駒月城(位置不明)・小御門(こみかど)城・佐久良城・桜谷城・中山陣屋・外池氏館・園(おん)城・鳥居平(とりひら)城・長寸(ながす)城 長寸城(上の城)・中野城(日野城) 日野城跡(中野城跡)・音羽城(日野城/智閉城/智関城)・中郷城(中之郷城)・仁正寺陣屋・西大路城・西大路館・馬渡氏城・内池館・山本館・木津岡山城(岡屋敷・木津館)・丸山城(澤山城)・矢野屋敷・上迫(かみはざま)城/(儀俄(ぎが)氏城)・下迫(しもはざま)城(三木氏屋敷/三木氏城)・小井口城(原氏城・原城)・清田城・御師尻(おしがしり)屋敷(御師尻館)・勝長氏館・仮称)中山城・清源寺(定秀の別邸桂林庵・西大路藩/仁正寺藩主市橋氏の菩提寺)・興敬(こうきょう)寺遺構・信楽(しんぎょう)院・標(しめ)の松塚(蒲生貞秀の墓所)・蒲生氏ゆかりの地・十禅師館(下司坊)・蒲生郡 竜王町 8

鏡城(井上館)・川守城(吉田城)・大木城・星ケ崎城 星ヶ崎城・弓削城・林城(赤座城)・村田氏館・信濃館・丸山城・岡屋城・鵜川館・鏡陣所・裏山遺跡・西川館・山副氏館(山副館)・山之上館・竜王山遺跡(野寺城下屋敷)八日市市 29

池田城・林田館・瓜生津城・大森城 大森城(上大森城) 大森城・仙台藩代官屋敷上羽田陣屋・建部氏館 建部館 (松尾神社庭園)・柏木館・狛氏館・小脇館・小脇城・後藤氏館 後藤氏館・小脇山城・布施山城 布施山城・布施館・南城(柴原屋敷)・上村館・安村館・最上陣屋(大森陣屋)・雪野山城 雪野山城・建部城・岡田館・

神崎郡 永源寺町 26

石谷城・市原野城(野村氏館)・市原野白鳥社城・上二俣城・高松御所・一色城・一式城・黄和田(きわだ)城(黄蘗城)・九居瀬城・甲津畑城・・池之脇城・高木城・高野城・高野館(お鍋館=姫屋敷)・殿屋敷城・相谷城山城(鶴尾山城) ・相谷万灯山城・山上城(山上陣屋) 山上藩は山上陣屋・和南城・山田城・八尾城・箕川館・杠葉尾城・坂の頭関所・蛭谷館(蛭谷城)・佐目館信長の千種越え 千草峠にて鉄砲打ち申すの神崎郡 五個荘町 7金堂陣屋・箕作城(箕作山城)・和田山城 和田山城・小幡館・塚本館・宮荘清水ヶ井(しずがい)城・宮荘殿屋敷遺構・建部城(建部伝内屋敷)・奥村館・七里館・下日吉城・辻伊賀守墓

神崎郡 能登川町 16福堂館・阿弥陀堂城・伊庭城(伊庭陣屋)・今村城・猪子館 ・佐野館・小川城・垣見城・川南(かわなみ)城・種村城・新村城(志村城)・八仏手城・山路城・徳永城(徳永氏館)・躰光寺館・伊庭古城(いばふるしろ)城・須田館・佐生日吉城(佐野山城・佐生城) 佐生日吉城 近江国(能登川・五個荘)・仮称)伊庭山城・仮称)北須田山城・仮称)石馬山城

瀬田城跡に建つ、在りし日の臨湖庵

瀬田城跡に建つ、在りし日の臨湖庵

東山道(中山道)を米原宿・番場宿・醒井宿・柏原宿・・・佐々木京極氏の治領を!

東山道(中山道)を米原宿・番場宿・醒井宿・柏原宿・・・佐々木京極氏の治領を!