主郭下石垣

主郭下石垣

元亀元年(1570)6月28日の姉川の合戦では、浅井久政・長政父子、朝倉義景(義景は出陣していません)を滅ぼすことはできませんでした。双方かなりの兵力が失われたと思われるのですが、なんと信長は足利義昭の要請で8月20日に南方表即ち大坂の野田・福島に出陣します。

三好三人衆が反逆し、裏で石山本願寺も動いているということです。この時、信長は浅井・朝倉連合軍の動きを監視するため横山城には木下藤吉郎を城番で据え置き、小谷城と北国脇往還の監視にあて、佐和山城には丹羽長秀を始め市橋利尚・水野信之・河尻秀隆が張り付いて磯野員昌の動きを牽制し東山道の確保をさせています。近江の西の入り口にあたる逢坂関近くには、すでに越前朝倉攻めで失敗し退却後に森可成を置いた宇佐山拵(こしらえ)があり、元亀元年5月9日以来、森可成が守備しています。この頃徳川家康は三河に戻り野田・福島合戦には出陣していません。織田軍の半分が野田・福島に遠征し、徳川軍もいないこのチャンスを浅井・朝倉連合軍が逃すはずがありません。琵琶湖の西岸を北から南下し都を奪取する作戦に出ます。同時に一向宗門徒に決起を促し、各地で一向一揆を起こさせています。

信長が最も窮地に立たされた元亀争乱の始まりです。宇佐山城攻めにかかるにあたり、浅井・朝倉連合軍は現在の堅田から雄琴温泉(千野・苗鹿)のあたりに陣を敷きます。対する森可成は、信長の弟である尾張野夫(のぶ)城主織田信治と草津部田(へた)城主青地茂綱に援軍を請います。森可成等は、宇佐山城から撃って出て交通の要衝である坂本を占領し街道封鎖をして連合軍の進軍を阻もうとしました。

9月16日の小競り合いの後、20日に森可成等は浅井・朝倉連合軍に加担した延暦寺の僧兵や浅井対馬・玄蕃の軍に側面攻撃を受け、朝倉中務・山崎吉家・阿波賀三郎隊・浅井長政本隊に挟まれ奮戦むなしく3人とも討ち死にしてしまいます。

宇佐山城を連合軍は続いて攻撃しますが、可成の家臣、武藤五郎右衛門・肥田彦左衛門の抵抗に遭い落城させることはできませんでした。

宇佐山城危うしの知らせを聞いた信長は急遽、野田・福島から引き返し、浅井・朝倉連合軍は宇佐山城奪取をあきらめ、はちが峯・壺坂山・青山といった延暦寺領の峯に陣を敷きます。信長は延暦寺に対し、近江の寺領を安堵するから信長側に味方するよう、反抗するのなら根本中堂・山王廿一社焼き払うと朱印状をもって稲葉良通を使わしますが、延暦寺は無視しました。

山岳寺院延暦寺はまさに山城と同じで、不用意に攻撃できず、信長は比叡山包囲戦に入り、坂本の香取屋敷・穴太・田中・唐崎・宇佐山・叡山西古城の将軍山・八瀬・大原口に陣を置きます。包囲戦は11月28日天皇の講和勧告の綸旨を持った足利義昭の仲介を受け、12月10日の交渉成立、13日の両軍退却に致るまで膠着状態が続くという信長が最も苦戦した戦となりました。講座では、明治26年の地図を見ながら主な陣地・間道を確認し、信長苦戦の原因を探ってみようと思います。(仲川)

|

|

|

|

|

|

写真はお借りしまた

史跡観音寺城跡伝本丸北東虎口の石段跡(県文化財保護課提供)

史跡観音寺城跡伝本丸北東虎口の石段跡(県文化財保護課提供) 伝本丸大石段から直角に曲がる石段ではないかと思われていた石垣の崩壊部分

伝本丸大石段から直角に曲がる石段ではないかと思われていた石垣の崩壊部分

ところが、天正十年六月二日、明智光秀が本能寺に謀反を起こすと、光秀の娘を妻としている信澄に嫌疑がかかった。信澄の蜂起を恐れた織田信孝(信長の三男)は丹羽長秀と謀って、六月五日、たまたま四国遠征途上にあった信澄を大坂城内二の丸千貫櫓に攻め込んだため、信澄は自害して果てた。

ところが、天正十年六月二日、明智光秀が本能寺に謀反を起こすと、光秀の娘を妻としている信澄に嫌疑がかかった。信澄の蜂起を恐れた織田信孝(信長の三男)は丹羽長秀と謀って、六月五日、たまたま四国遠征途上にあった信澄を大坂城内二の丸千貫櫓に攻め込んだため、信澄は自害して果てた。

和田山城遠景(右の峰が和田山城)

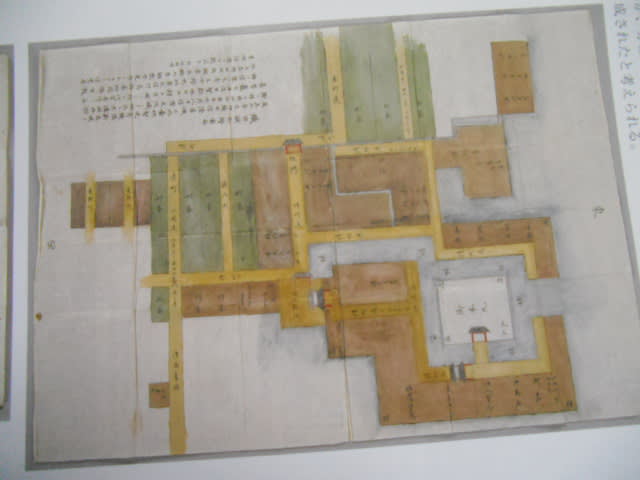

和田山城遠景(右の峰が和田山城) 和田山城縄張図(『五個荘町史』第一巻より)

和田山城縄張図(『五個荘町史』第一巻より) 和田山城の櫓台

和田山城の櫓台