【近江歴史探訪】戦国武将ゆかりの地をたずねよう!

「大谷吉継の首塚と石田三成関連の遺跡を訪ねて」

大河ドラマ「真田丸」で話題の石田三成をはじめ、多くの戦国武将を輩出した近江。

9月からは戦国武将ゆかりの地を訪ねるシリーズを始めています。

第2弾は、米原市内に伝わる大谷吉継の首塚と石田三成が自ら植えたと伝わる藤が残る春日神社を訪ねます。

これら吉継・三成ゆかりの地のほかにも数多く残る米原市内の文化財を、県文化財保護課職員がご案内します。

名称

【近江歴史探訪】戦国武将ゆかりの地をたずねよう!

「大谷吉継の首塚と石田三成関連の遺跡を訪ねて」

日時 平成28年10月15日(土曜日)

10時00分 ~ 15時00分頃(受付開始9時30分~)

集合 JR米原駅西口(滋賀県米原市米原)

解散 JR坂田駅東口(滋賀県米原市宇賀野)

行程

JR米原駅西口 → 大谷吉継の首塚 → 願浄寺 → 薬師堂 → 天野川ヤナ漁跡 → 公園 → 朝妻神社 → 中島神社と筑摩城 → 朝妻湊(昼 食) → 蛭子神社 → 浄念寺 → 春日神社(石田三成公お手植えの藤)→ 山内一豊の母(法秀院)墓 → 宇賀野城館 → 蓮成寺 → 坂田神明宮 → JR坂田駅東口(「なでしこ像」)

費用 無料

定員 70名 ※先着順・定員になり次第受付終了。

対象 一般(歩行距離約8.5km、ほぼ平坦)

持物

健康保険証(コピー推奨)、弁当、水筒、歩きやすい服装等

※熱中症対策を万全にお願いします。

問い合わせ・申し込み先

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課 記念物係

主催:滋賀県教育委員会 協力:米原市教育委員会

大谷吉継の首塚

朝妻神社

朝妻城

朝妻湊

三成お手植えの藤

米原市宇賀野の法秀院の墓

坂田駅前

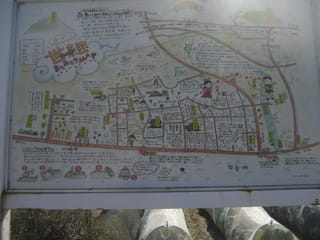

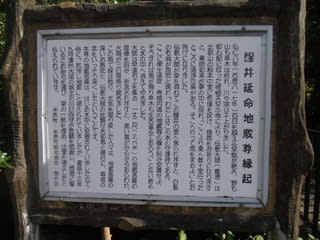

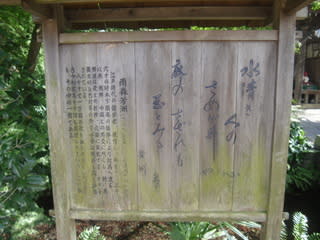

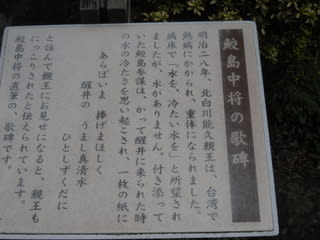

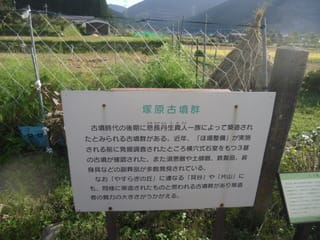

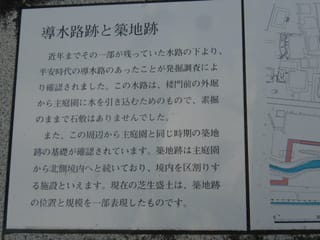

地元住民による案内板

地元住民による案内板

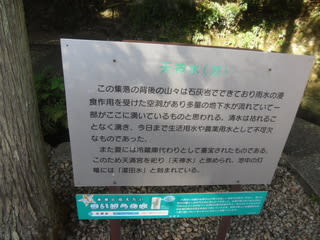

集落用の用水路

集落用の用水路

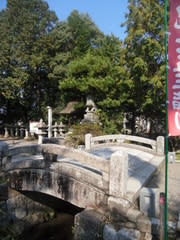

地蔵川の地蔵橋

地蔵川の地蔵橋

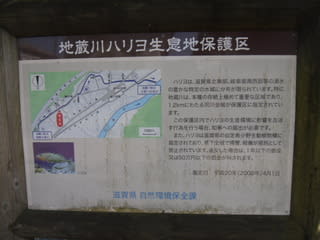

地蔵川のバイガモ

地蔵川のバイガモ

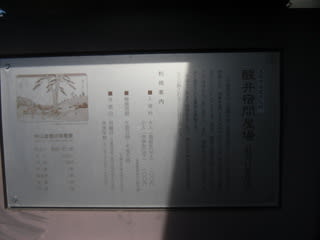

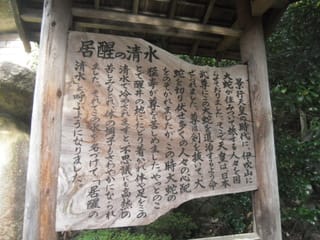

廣重の醒井宿

廣重の醒井宿

cafe

cafe

中山道道標

中山道道標

→ JR 醒ヶ井駅(解散)

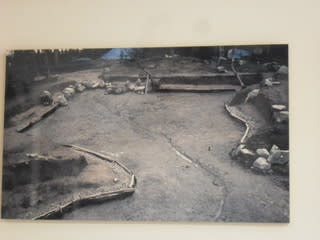

→ JR 醒ヶ井駅(解散) 平安時代末期(12世紀)の塩津港のイメージ図

平安時代末期(12世紀)の塩津港のイメージ図

「ランチパック」で昼食!

「ランチパック」で昼食!

龍王寺(県史跡 雪野寺跡)

龍王寺(県史跡 雪野寺跡)

木造十二神将立像(甲冑姿)・・・ご住職の好意で本堂の立像を拝見(写真は×)

木造十二神将立像(甲冑姿)・・・ご住職の好意で本堂の立像を拝見(写真は×)

妻から形見としてもらった箱を開けると出てきたのがこの梵鐘=重要文化財(川守・龍王寺)

妻から形見としてもらった箱を開けると出てきたのがこの梵鐘=重要文化財(川守・龍王寺) 大蛇の姿絵(川守・龍王寺)

大蛇の姿絵(川守・龍王寺)

赤穂浪士墓

赤穂浪士墓

勝楽寺城(遠景)

勝楽寺城(遠景)

勝楽寺城(遠景)

勝楽寺城(遠景)

佐和山城より移築門(馬が駆け抜けるられるように、敷居がない)

佐和山城より移築門(馬が駆け抜けるられるように、敷居がない)

勝楽寺城(遠景)

勝楽寺城(遠景)

皇帝ダリア

皇帝ダリア

村山たか

村山たか 乙女池(左)周辺地域と琵琶湖

乙女池(左)周辺地域と琵琶湖 陣屋があった大溝城跡

陣屋があった大溝城跡 町割り水路が残る城下町

町割り水路が残る城下町

本日のガイドさん

本日のガイドさん

ご褒美!

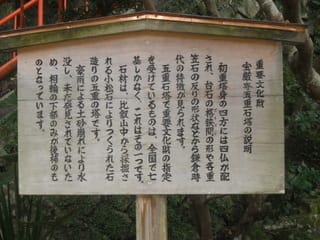

ご褒美! 重要文化的景観 探訪 高島市 海津・西浜・知内も水辺景観をゆく・・・滋賀県教育員会主催

重要文化的景観 探訪 高島市 海津・西浜・知内も水辺景観をゆく・・・滋賀県教育員会主催

海津の石垣が築造されたのは、江戸期の元禄16年(1703年)です。

海津の石垣が築造されたのは、江戸期の元禄16年(1703年)です。

荘境川河口で、鮎の投網・・・1投目で20~30匹

荘境川河口で、鮎の投網・・・1投目で20~30匹

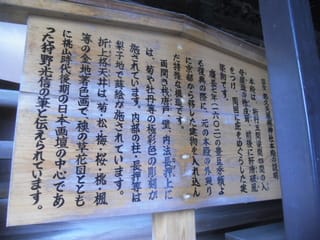

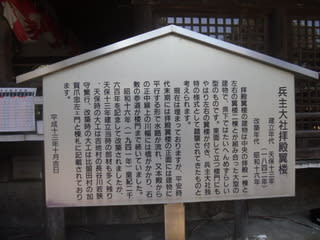

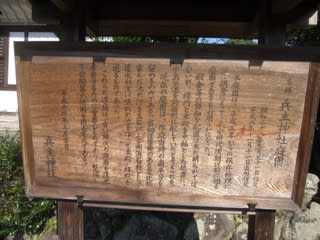

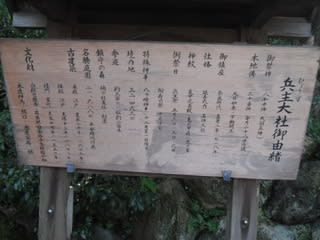

当地は、知内川(旧大川)、生来川、百瀬川の三本の川が、琵琶湖に流れ入り、東に伊吹山、雲仙岳、竹生島をのぞみ、白砂青松の浜に面する風光の清明なる神域で、祓戸の神々の鎮座地として、禊祓の祭祀を行う、古代の川社(かわやしろ)であった。古い神社は、必ずといっていいほど、清流のわきにあり、当社地も先の三本の川の中に、なお、二つの小川(殿田川、ミソギ川)にはさまれて、川につからないと行けない斎庭になっていた。こうした例は、熊野信仰で知られる、熊野本宮大社のかつての社地「大斎原」(おおゆのはら)もそうであり、伊勢の神宮の五十鈴川も、橋がなかった時代は、徒歩で川を渡り、自然に禊をし、身を清めることができるようになっていたのである。

当地は、知内川(旧大川)、生来川、百瀬川の三本の川が、琵琶湖に流れ入り、東に伊吹山、雲仙岳、竹生島をのぞみ、白砂青松の浜に面する風光の清明なる神域で、祓戸の神々の鎮座地として、禊祓の祭祀を行う、古代の川社(かわやしろ)であった。古い神社は、必ずといっていいほど、清流のわきにあり、当社地も先の三本の川の中に、なお、二つの小川(殿田川、ミソギ川)にはさまれて、川につからないと行けない斎庭になっていた。こうした例は、熊野信仰で知られる、熊野本宮大社のかつての社地「大斎原」(おおゆのはら)もそうであり、伊勢の神宮の五十鈴川も、橋がなかった時代は、徒歩で川を渡り、自然に禊をし、身を清めることができるようになっていたのである。

滋賀県高島市マキノ町を流れる知内川の下流にある小鮎のヤナ漁の様子です。管理されている漁協組合員さんのお話によると、ヤナに入る今年の小鮎は大きく成長した魚ばかりで、獲れた魚は食用ではなく主に友釣り河川への放流用に出荷しているそうです。

滋賀県高島市マキノ町を流れる知内川の下流にある小鮎のヤナ漁の様子です。管理されている漁協組合員さんのお話によると、ヤナに入る今年の小鮎は大きく成長した魚ばかりで、獲れた魚は食用ではなく主に友釣り河川への放流用に出荷しているそうです。

創建は平安時代初期の天安2年(858年)に天台宗の円仁により創建された毘沙門堂に遡る。建長5年(1235年)、

創建は平安時代初期の天安2年(858年)に天台宗の円仁により創建された毘沙門堂に遡る。建長5年(1235年)、

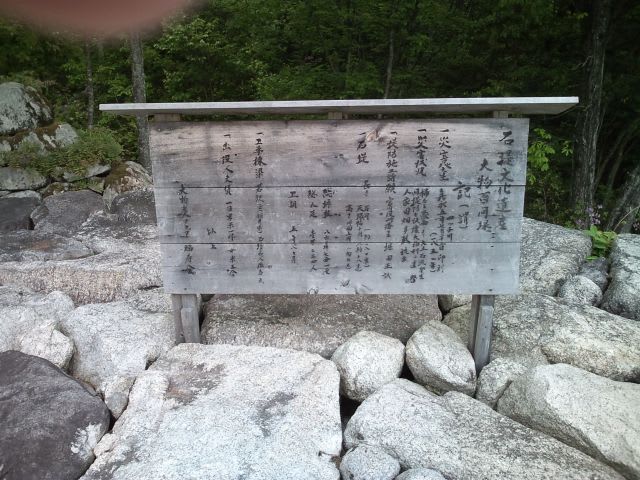

鐘楼の改築の石積集

鐘楼の改築の石積集

名っ名勝 庭園

名っ名勝 庭園

正面は竹生島です。

正面は竹生島です。

竹生島(旧びわ町)に、小島?岩?が

竹生島(旧びわ町)に、小島?岩?が

エリ漁のエリ

エリ漁のエリ