支津小学校前の”堀池”

支津小学校前の”堀池”

お城のデータ

所在地:草津市青地町 map:http://yahoo.jp/lOyztf

別 名:部田城

現 状:林

区 分:平山城

築城期:鎌倉期初期

築城者:青地忠綱カ

城 主:青地忠綱カ

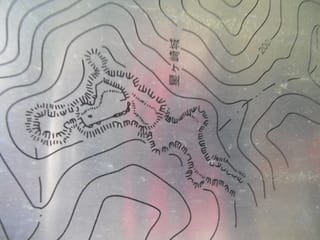

遺 構:曲郭・土塁・堀切・堀(城)池

比高差:10m

目標地:志津小学校

駐車場:小槻神社駐車場

訪城日:2013.9.29

草津:志津小学校の裏山に

裏門から、青地城の見学出来ます。

裏門から、青地城の見学出来ます。

校舎裏には石碑が立っている。

校舎裏には石碑が立っている。

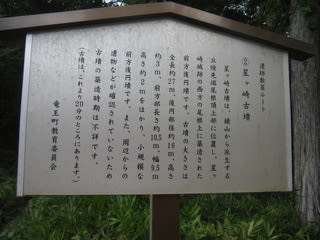

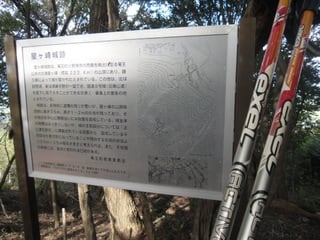

お城の概要

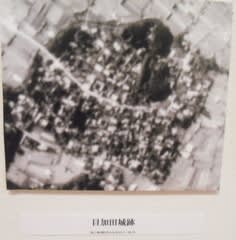

近江守護佐々木氏一族に連なる土豪青地氏の居城で、現在は志津小学校の敷地となっており、校舎裏には石碑が立っている。 かつての堀の跡である”城池”に昔の面影を残す中世城郭址。

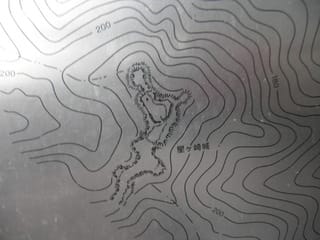

青地城は鎌倉時代から室町時代にかけて、この地域を治めた青地氏12代の居城で、小槻神社と志津小学校及び志津幼稚園の一体を城域とそ、至る所に土塁などの遺構が残る。

志津小学校裏手の高台には青木城主墓石(宝匡印塔)が祀られている。この場所が本丸を考え、南側には東西に分厚い土塁・さらに南側には堀切は10m以上高さを図る。

小学校正門横には”城池”と呼ばれる池が現存する。この池はのちに灌漑池として利用されるが、当時の堀を拡張したものと考える。

青地氏は佐々木氏の支流馬淵広定を祖とする。馬淵広定は佐々木定綱の五男で、蒲生郡馬淵庄を領して馬淵を称したのに始まる。この広定の四男基綱が青地右馬助の養子となり、青地氏を継いだという。その時期は鎌倉時代の中ごろと考えられている。青地庄は経済的にも交通的にも重要な位置を占めており、江南地方に勢力の拡張を目指す馬淵氏や、その背後にある佐々木氏にとって青地庄に一族の者を配置することは有効であったために、基綱を青地氏の養子として青地氏を佐々木氏の一族化したものだろう。

青地という地名が示しているように、青地は生産力の豊かな土地であり、東海道・東山通、さらに琵琶湖岸を結ぶ重要な位置であった。はじめは志津庄と呼ばれていたが、青地氏がこの地を領して、永禄年間以降(1558~70)、在地領主として勢力を振るうようになってから青地庄と呼ばれるようになったと伝える。

ところで、基綱が継いだ青地氏とはどのような氏族であったのだろうか。志津庄と呼ばれていた頃の荘園領主は、古代豪族である小槻氏であったようで、青地氏は小槻氏の荘園を預かる荘官をその祖としているようだが、その実態は不明である。

青地氏の台頭

佐々木氏流青地としては、基綱の子忠綱がはじめて青地城を築き、近江源氏七頭の一人として湖南を支配するようになったと伝えられる。

基綱が青地氏を相続してのちの弘安四年(1281)、その子基氏は一族とともに小槻大社に神櫃を寄進している。この櫃の銘文から青地一族が惣領基氏を中心とする武士団を結合していたことが知られる。その後、惣領は基氏から弟忠綱の子である冬綱に継承されたようだ。冬綱は近江守護代を務め、その権勢は同地の豪族田上・沢氏らを押えて、ひときわぬきんでていた。

建武三年(1336)八月の能登野の合戦に、青地源五入道の名が見えている。このころ惣領は氏重であったが、氏重は建武二年に死亡しており、子の重頼は成人していなかった。さきの源五入道は、おそらく氏重の弟で、重頼の叔父にあたる人物であったものと考えられている。幼い重頼の後見役を勤めていたものだろう。

重頼は一族の長老や累代の重臣の補佐を得て、建武以来の動乱期を過ごしていたが、正平二年(1347)、佐々木六角氏より動員令が下った。この年、楠木正行が南河内に兵を挙げ、足利尊氏は細川顕氏を将として諸国に兵を募った。近江では六角氏頼が、弟山内五郎右衛門を将として、伊庭・目賀田・青地・平井氏らに出陣を命じた。しかし、藤井寺の戦いと称されるこの合戦は、足利方の惨敗となり初陣の青地重頼にとっては惨めな戦いであったようだ。

その後、重頼は甲賀郡へ出陣し高山氏らと戦った。観応三年(1352)、足利義詮は京都の男山八幡山城にこもる南朝方と対陣していたが、高山氏らによって瀬田橋が焼かれたために、重頼をして瀬田の地を確保するべく命じた。この戦いにおいて重頼は高山氏らに勝利をおさめ、重頼の武名は高まり、のちに「郡奉行」の要職を務めるようになった。

正平十五年(1360)、仁木義長が南朝に降伏し、伊勢・伊賀から甲賀に入り、大原・上野氏を加えてあなどりがたい勢力となった。このため六角氏に将軍義詮から討伐命令が下り、氏頼は弟山内定詮を将として国内の武士を指揮して仁木軍に対した。青地氏は馬淵・伊庭・三井・三上らの諸氏とともに陣を張り、定詮の隊を中軍として敵を迎え撃った。戦いは定詮の絶妙の指揮と将士の奮戦により、仁木軍は名ある武士多数を失って敗走した。しかし、この合戦で青地重頼は、三十八歳を一期として戦死した。

馬淵定弘の四男基綱が青地に進出し、青地氏を称した。定弘は、近江守護佐々木定綱の五男である。青地城は、基綱の子忠綱によって築かれたとされるが、はっきりしたことは分かっていない。忠綱の子冬綱は、近江守護代となった。青地氏は六角佐々木氏一門の中でもとりわけ重きを成し、六角氏に従って各地を転戦したが、南北朝の動乱で当時の当主青地重頼が戦死している。永正四年(1507)、京を逐われた細川澄元が近江へ逃れた際は、これを青地城に迎えたとされる。澄元は、まもなく甲賀の山中為俊を頼った。 このように、佐々木氏一族として勢力を誇った青地氏であるが、青地長綱の代に蒲生定秀の二男茂綱を養子としている。戦国期に急成長した蒲生氏の前に、青地氏の権勢も薄らぎ始めたものと考えられる。永禄十一年(1568)の織田信長の上洛によって六角氏が没落すると、青地茂綱は父定秀らとともに信長に臣従した。後に浅井・朝倉氏と信長が対立すると、茂綱は織田信治・森可成らとともに宇佐山城の守将となった。元亀元年(1570)、浅井・朝倉連合軍3万が宇佐山城に向かって接近するとの報に触れ、信治らは城を出て坂本で迎撃した。この戦で、信治・可成・茂綱は討ち死にした。跡を継いだ茂綱の子元珍は、永原城主佐久間信盛の与力となった。天正十年(1582)の本能寺の変後、元珍は岐阜の織田信孝に従った。翌十一年(1583)に信孝が羽柴秀吉に滅ぼされると、元珍は流浪の身となり、最終的に加賀前田家に仕えた。

廃城時期は明らかでないが、おそらく元珍が所領を失うと同時と思われる。

小槻神社

参考資料:滋賀県中世城郭分布調査、淡海の城、日本城郭大系 、 佐々木南北諸士帳

本日も訪問、ありがとうございました!!感謝!!

正面は竹生島です。

正面は竹生島です。

竹生島(旧びわ町)に、小島?岩?が

竹生島(旧びわ町)に、小島?岩?が

エリ漁のエリ

エリ漁のエリ

旧堀を泳ぐ鮎です

旧堀を泳ぐ鮎です 水口岡山城本丸跡

水口岡山城本丸跡 信濃集落遠望(後方は雪野山)

信濃集落遠望(後方は雪野山) 稲荷神社

稲荷神社

星ヶ崎城址遠望(道の駅鏡の里より)

星ヶ崎城址遠望(道の駅鏡の里より)

大石垣も笹で見えません。

大石垣も笹で見えません。 【主郭南西下】

【主郭南西下】

二の郭【三角点】

二の郭【三角点】

二の郭から雪野山

二の郭から雪野山

地蔵群

地蔵群

石工のノミ跡

石工のノミ跡

若松神社より城址方向 遠景の森が、窪江城(

若松神社より城址方向 遠景の森が、窪江城(

ここ 三ツ岩の穴にて待機する。

ここ 三ツ岩の穴にて待機する。