滋賀)多賀町・大谷遺跡、27日に発掘調査報告会

多賀町富之尾にある平安時代の墓地・大谷遺跡から出土した鉄板などの分析と調査結果についての報告会が27日、同町四手のあけぼのパーク多賀である。

大谷遺跡は2013年、町道の建設工事中に木棺を木炭で覆った平安時代後期の墓11基が見つかり、うち4基から1辺約20センチの長方形の鉄板が1枚ずつ出土した。同様に鉄板が出た他の遺跡の例から、被葬者の経歴を記した「墓誌」か、土地を神様から買ったことを示す「買地券(ばいちけん)」とみられる。

X線や赤外線撮影などでも鉄板に文字は確認できなかったが、縄や鋲(びょう)で木板に取り付けた痕跡が見つかった。一緒に出土した鉄釘の大きさなどから1枚は長方形の木棺の内側に固定され、残る3枚は手に提げて運び入れる正方形の木櫃(ひつ)の外側に取り付けられていたことが推測できるという。

参考資料:朝日新聞・多賀町

平安の木炭墓群、有力者を埋葬? 滋賀・多賀で講演会(朝日新聞2013.9.18)

多賀町で5月に発見された平安時代の木炭墓群をテーマにした、NPO法人「自然と歴史ロマンの会」主催の講演会が15日、多賀町四手の町立博物館であり、考古学者の丸山竜平・元名古屋女子大教授(69)が被葬者像と、出土した鉄板について解説した。現場近くで見つかった平安時代の八稜(はちりょう)鏡についても報…

平安後期の「木炭墓」11基出土 多賀の大谷遺跡 滋賀 (産経ニュース)2013.7.1

■有力者一族の墓所か

埋葬した木棺の周囲が木炭で覆われた「木炭墓」とみられる平安時代後期(11世紀頃)の墳墓跡が多賀町富之尾の大谷遺跡から11基まとまってみつかり、町立文化財センターが発表した。墓地の取得や被葬者などについて記した「墓誌」や「買地券」とみられる鉄製の板も4点出土し、同センターは「この地方を支配した有力者一族の墓所だった」とみている。

大谷遺跡は今年5月下旬、町道工事の際に大量の木炭が露出したため同センターが発掘調査し、遺跡として位置づけられた。これまでに400平方メートルの調査地内から、木炭墓とみられる遺構を11基検出した。大きいもので一辺1・2メートル、深さ1・3メートル程度の方形。このうち、4基から鉄板がみつかった。

木炭は吸湿性に富むことから、埋葬した遺骨や副葬品などの状態を維持するのに使われたと考えられる。鉄板に文字が書かれていたかどうかはエックス線調査でも判明しなかったが、同センターは「中国から伝わった埋葬の習慣である買地券だとすれば、中国文化に精通していた一族の墓所だったのではないか」としている。

元興寺文化財研究所(奈良市)の狭川真一研究部長は「立派な木炭墓が群をなし、複数の墓に買地券が納められた可能性があるなど、例えば犬上氏のようなこの地方に君臨した有力者の墓所だったと考えられる」と話している。

山上駐車場の説明板(管山寺城の説明はありません)

山上駐車場の説明板(管山寺城の説明はありません)

歴代住職の墓

歴代住職の墓

ケヤキ門

ケヤキ門 護摩堂

護摩堂

本堂

本堂

近江天満宮

近江天満宮

山上駐車場から、ブナ林の山道を進む

山上駐車場から、ブナ林の山道を進む

堀切

堀切 小土塁

小土塁

管山寺の南側標高:459m

管山寺の南側標高:459m

南第3堀切

南第3堀切

南第2堀切

南第2堀切 南第2堀切

南第2堀切 南第1大堀切の岩盤

南第1大堀切の岩盤 南大1大堀切の岩盤

南大1大堀切の岩盤

現地で解説:長谷川講師(城郭研究家)

現地で解説:長谷川講師(城郭研究家) 南第大堀切の土橋

南第大堀切の土橋

管山寺超え遺構

管山寺超え遺構 管山寺城(出構え・山砦)

管山寺城(出構え・山砦)

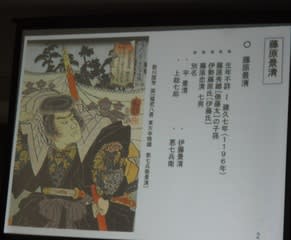

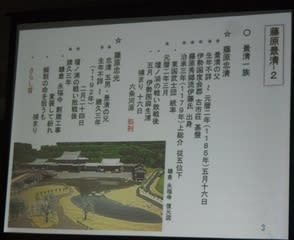

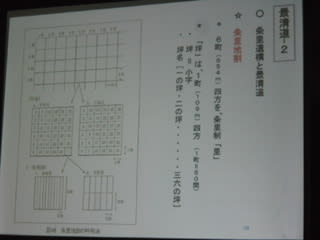

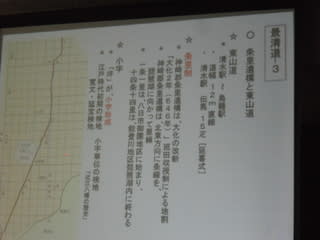

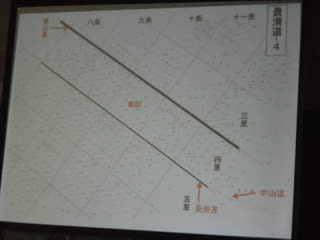

滋賀県東近江市内の景清道

滋賀県東近江市内の景清道 .

.

桑実寺の「景清の背比べ石」(滋賀県近江八幡市)

桑実寺の「景清の背比べ石」(滋賀県近江八幡市) 景清道(近江八幡市慈恩寺町)

景清道(近江八幡市慈恩寺町)

景清眼洗いの井戸(滋賀県彦根市)

景清眼洗いの井戸(滋賀県彦根市)

社の森を目指して真直ぐに自転車道が伸びているのが「景清道」である。

社の森を目指して真直ぐに自転車道が伸びているのが「景清道」である。

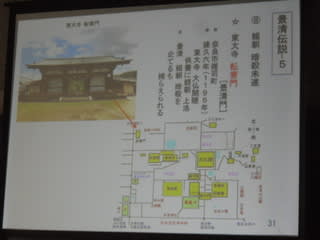

管山寺参道へ

管山寺参道へ

里坊【弘善館】に寺宝

里坊【弘善館】に寺宝

管山寺山門・・・ケヤキは道真公お手植え

管山寺山門・・・ケヤキは道真公お手植え