お城のデータ

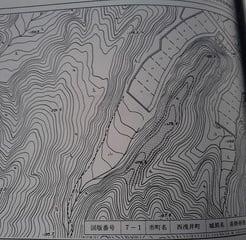

所在地:米原市(旧坂田郡近江町)西円寺 map:http://yahoo.jp/48imAY

区 分:平山城

現 状:山林・山頂

築城期:室町期

築城者:今井氏

遺 構:土塁、空堀

標 高:190m 比高差:80m

城 域:東西100m×南北300m

駐車場:西円寺駐車場

訪城日:2016.3.27

お城の概要

「淡海のお城」には竪堀などの遺構が残っていることが記載されているので、南側のピーク一帯(西円寺の裏手の山)が城域である。

西円寺の南西に張り出た尾根から登ると楽に主尾根筋に出られる。

京極氏、浅井氏に従った箕浦城を本拠とする今井氏の砦とされます。今井氏菩提寺の黄檗宗西円寺の裏山一帯が砦址と推測されます。

西円寺地区の八幡神社境内横の山道から直登すると砦の北端。

道は途中でなくなるが、ら直登する岩場があり、この岩場を利用して砦を造ることも可能。尾根にでると南北に走る尾根道があり、北へ(右手)の道を辿る。この間、削平地らしきところが幾つかあるが、遺構は見られないまま、北側ピーク(丸山)に着く、北側斜面を降りる。斜面は急であるが、あちこちにこのルートでは砦の北端。 堀切?

堀切?

現在は、西円寺地区にある八幡神社・西円寺館と南の山を越した米原高等学校を結ぶ道が通っています。切通しとなっていて、堀切のようにも見えます。

土塁の上から西円寺

土塁の上から西円寺

集落奥の奇抜な山門のある黄檗宗西円寺周辺が舘跡とみられ、その背後の山や寺の東西に張り出す尾根に構えられたのが砦と思われる。

しかし、東西に張り出た尾根を除き、山上に山城らしき遺構は見当たらない。

中世城郭分布調査の城郭分布図に西円寺砦と示される寺の西189.7mの山頂まで登ったが、頂上や尾根上には城郭遺構らしきものは見つからなかった。強いて上げれば堀切?(切り通し)が2ヶ所と頂部から南に下った東斜面に畝状竪堀らしきものが見られたが、遺構ではないように思われる。

お城の歴史

『佐々木南北諸氏帳』には、「坂田郡 西園寺大谷 住 今井備前守 ・住 今井駿河守 ・住 今井権平」と記す。

『淡海木間攫』には、西園寺村 「当所二古ノ城塁跡残レリ、是箕浦ニ居住セシ今井肥後守頼弘ノ末子今井権六住スル所ナリ、故アッテ父及家嫡ノ者劒ニ伏テ死ス、ソノ事新庄ノ部ニ載スルヲ以テ略ス、其時父ノ棒禄三分一ヲ以テ末子権六ニ与ヘ居住ノ地ヲカヘラレ、其替地ナリト見ユ、件ノ権六後孫ハ今ハ垣籠村ノ医師ト成テ居住ス」と記す

参考資料:『滋賀県中世城郭分布調査』6「旧坂田郡の城 1989.3)、 淡海の城、フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

本日も訪問、ありがとうございました!!感謝!!

獣除けの柵で、城山に入れない

獣除けの柵で、城山に入れない

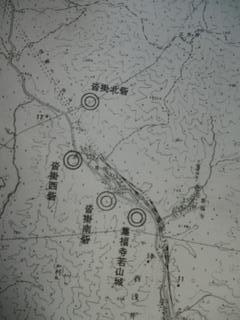

帰りの獣除けの柵、大川沿いを集福寺若山城へ

帰りの獣除けの柵、大川沿いを集福寺若山城へ

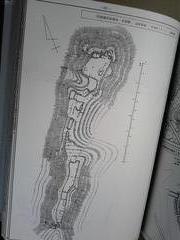

主郭

主郭 南東尾根の土塁

南東尾根の土塁

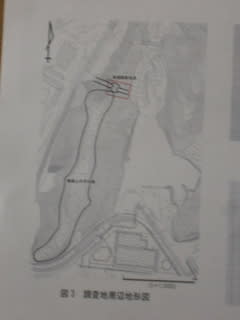

沓掛西城概要図(

沓掛西城概要図(

大川の橋上

大川の橋上 駐車場スペース

駐車場スペース 登城路(関電鉄塔管理道)

登城路(関電鉄塔管理道)

水源山地整備事業碑

水源山地整備事業碑

北の廓(狼煙台・物見櫓か?)

北の廓(狼煙台・物見櫓か?)

北廓の東の箱掘

北廓の東の箱掘

主郭の土塁

主郭の土塁

土塁

土塁 主郭

主郭 土塁sy

土塁sy

主郭部手前の桝方状の登城道、曲がると北廓の鉄塔が見える、その東側上部が主郭土塁

主郭部手前の桝方状の登城道、曲がると北廓の鉄塔が見える、その東側上部が主郭土塁

スマホで現在地

スマホで現在地

駐車スペースは、100台位可

駐車スペースは、100台位可

石山砦・・・遠望(月見橋から)

石山砦・・・遠望(月見橋から)

羅漢山公園への侵入口

羅漢山公園への侵入口 海津城に3000・・・

海津城に3000・・・ 疋壇の城(敦賀表)の3000、西岡城に4000・・・

疋壇の城(敦賀表)の3000、西岡城に4000・・・

月出集落前の汀

月出集落前の汀

駐車可

駐車可

近世の石積

近世の石積

鬼クルミ

鬼クルミ

月出砦の崩落石垣

月出砦の崩落石垣 月出砦の崩落石垣

月出砦の崩落石垣

東郭の西側堀切・土橋

東郭の西側堀切・土橋 東郭の虎口

東郭の虎口 東主郭の土塁

東主郭の土塁 羽柴方から見た賎ヶ岳古戦場鳥瞰復元図

羽柴方から見た賎ヶ岳古戦場鳥瞰復元図

神社の鳥居そばに説明板

神社の鳥居そばに説明板

神社の背後が砦。神社の西へ獣害フェンスの扉から遊歩道(城道)を登る

神社の背後が砦。神社の西へ獣害フェンスの扉から遊歩道(城道)を登る

秀吉が賤ケ岳合戦の戦い方を指示した文書

秀吉が賤ケ岳合戦の戦い方を指示した文書

砦に入る前に、事前説明

砦に入る前に、事前説明

横堀(塹兵壕)

横堀(塹兵壕) 塹壕堀に銃座

塹壕堀に銃座

参加者の見学記念撮影

参加者の見学記念撮影

虎口

虎口

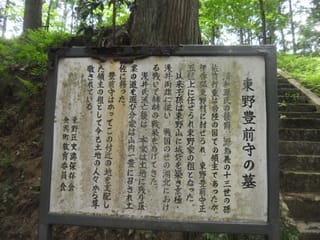

東野豊前守の墓

東野豊前守の墓

八幡神社

八幡神社

八幡神社

八幡神社

背後の堀切

背後の堀切

路上駐車位置、入城の個人宅の斜道

路上駐車位置、入城の個人宅の斜道