五郎と小五郎…という事は、父親も○○五郎であった可能性もあるか?と思い「五郎の線」で調べてみることにした。

「九里ではなく、小堀で調べていくと何かがわかるかもしれない。」と以前調べた際に秀郷流が出てきた。

では、秀郷流の中のどの氏なのか?を突き詰めてみようかと思う。

まず、○○五郎がいる氏から!

佐野氏の中の小堀氏は、系図の中に見つけた。

「佐野氏」で関係がありそうな箇所は以上であった。

小堀彦太夫政長と小堀宮内長利である。

が、これだけではよくわからない。

「五郎」「秀郷流」にこだわると、他にも接点があるかもしれない。

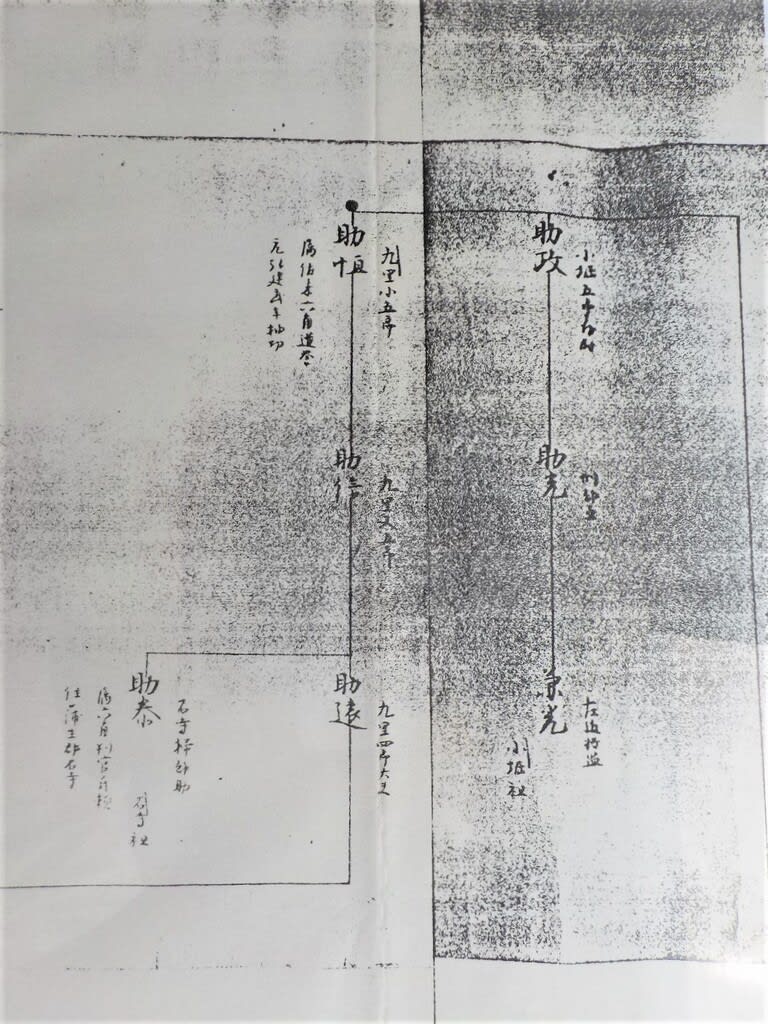

以前の記事につけた系図

五郎の系 波多野五郎義景

菖蒲五郎実経 ↓

石見国美乃知黒谷地頭職は「菖蒲五郎真盛自関東所給預也」

石見国長野庄美乃知谷承久三年九月源助長は「依勲功賞」より当郷地頭職に補任せられたが、これは当然承久乱の功によるものであろう。

もしや、九里氏となる以前は「波多野流の菖蒲五郎の系だったか?」

とも思うのだが、決め手に欠けている。

萩藩の和智氏が持っていた文書に、広沢実方の名がみえる。

この人物も義通の息か…と云われている。

石見国も大事だが、紀伊国熊野でいないか?

「五郎」「秀郷流」

いた!小山氏である。

我が家に以前購入した『紀州小山家文書』という本がある。

そこにいくつかの系図が載っている。

小山政光ー朝政ー長村(小山五郎左衛門・小山大夫判官・母中将宗長女)ー時長(小山左衛門五郎・小山下野大掾)ー宗長ー五郎左衛門ー貞朝(小山四郎左衛門尉・下野守評定衆ー高朝(小山下野守)ー秀朝(小山判官)ー朝氏 童名犬丸・改蒲生)

高朝ー実隆(小山新左衛門尉・文保二年1318年任左衛門尉 小山三郎、後入道法眼浄円)ー隆長 (実隆嫡子 号小山五郎 正平七年1352年文書有)ー 隆春(小山五郎左衛門・元中九年1392年)ー隆義(小山五郎三郎・)

九里が熊野に赴いたのは1300年代初めではないかと思う。

実隆以降とかかわりを持っていたかもしれない。

実隆は、熊野にいたようで、文書に熊野山小山三郎殿・・・と1289年に文書(書状の写し)が残っている。

『是時湖山判官秀朝舎弟新左衛門尉実隆、同八郎経幸等亦奉鎌倉命、率一族十三人従平、三百余騎上洛、実隆・経幸為守護南辺、下向熊野、実隆在牟婁郡潮崎庄古座浦、経幸同郡冨田郷(子孫今在三箇庄)、・・・・・』

これは、小山氏の五郎とつながっていたかもしれない!という気がしてくる。

小山実隆と息の五郎隆長あたりを調べてみよう!