科学大好き!アイラブサイエンス! 最近気になる科学情報を、くわしく調べやさしく解説!毎日5分!読むだけで、みるみる科学がわかる!

最近気になる科学情報を、くわしく調べやさしく解説!毎日5分!読むだけで、みるみる科学がわかる!

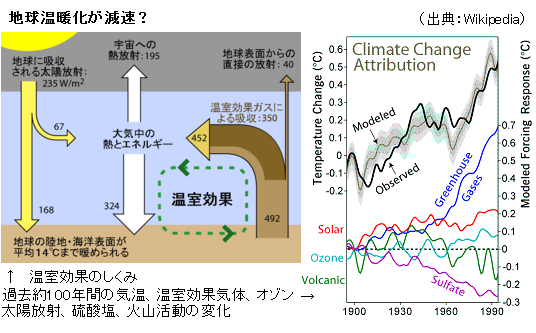

地球温暖化がストップ?

今年の冬は、日本の各地に大雪をもたらした。あまり雪の降らない湘南でも、数回降雪している。その原因は、たびたび上空に流れ込んでくる寒気にある。地球温暖化はどうしたのだろう?そう思うのは私だけではないであろう。その予兆は昨年からあった。

それは太陽黒点である。黒点がほとんど出現しない時期が1年ほど続いたあと、昨年の2009年9月28日にようやく出現、それから増加の傾向にあるものの、まだまだ少なく太陽活動は全体的に静穏期にある。本格的な増加は夏以降だと見られている。このような太陽活動の少なさは、これまでの約100年間に見られなかったものだ。

また、空気中に含まれるエアロゾルの影響も見逃せない。1991年のピナトゥボ山噴火は、エアロゾル濃度の世界的な増加をもたらし、気温を低下させた。恐竜の滅亡も、隕石の衝突によるエアロゾルの増加が関係しているとされる。

このように、地球温暖化は温室効果ガスとして、二酸化炭素ばかりが注目されているが、太陽活動などや他の要因も多く関係している。

温室効果ガスの主役は?

そもそも温室効果ガスとは何だろうか?温室効果ガスは、大気圏にあって、地表から放射された赤外線の一部を吸収することにより温室効果をもたらす気体の総称である。

対流圏オゾン、二酸化炭素、メタンなどが該当する。京都議定書における排出量削減対象となっていて、環境省において年間排出量などが把握されている物質としては、二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)、亜酸化窒素(N2O)(一酸化二窒素)、ハイドロフルオロカーボン類(HFCs)、パーフルオロカーボン類(PFCs)、六フッ化硫黄(SF6)の6種類がある。

これらの温室効果は二酸化炭素を1としたとき、メタンは21倍、一酸化二窒素で310倍にもなる。六フッ化硫黄では23,900倍もある。もちろん圧倒的に二酸化炭素の濃度の方が高いのは確かだが、二酸化炭素よりもっと濃度が高く、温室効果の高い気体がある。それは何だろう?

正解は水蒸気。これは二酸化炭素より多量に空気中に存在し、最大の温室効果をもたらす。現在の大気の温室効果は約6割が水蒸気、約3割が二酸化炭素によるものだそうだ。つまり、もし大気中の水蒸気量が変化したら、地球温暖化に大きな影響が出ることになる。

しかし、まさか空気中の水蒸気はそんなに変化しないだろう...と思われていた。

成層圏の水蒸気が10%減少

今世紀に入って地球の気温上昇が鈍り、横ばい傾向になっているのは、上空の成層圏にある水蒸気の減少が関係しているとの分析を米海洋大気局(NOAA)のスーザン・ソロモン博士らのグループがまとめた。米科学誌サイエンス(電子版)に発表した。

国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の2007年報告書は地球温暖化により、今世紀末に気温は20世紀末に比べ1.1~6.4度上昇すると予測している。しかし、温室効果ガスの二酸化炭素(CO2)は増え続けているのに気温上昇が横ばいなことから、一部の専門家は「地球温暖化は止まった」とIPCCの分析を疑問視している。

成層圏は地表に近い対流圏の上にある。水蒸気の量などは衛星観測により、広範囲のデータ分析が近年可能になった。水蒸気が減った理由は不明だが、気温の変化の仕組みを解明する手がかりになる可能性がある。

研究グループによると、成層圏下部の水蒸気濃度は2000年ごろを境に、10%程度減っていた。温室効果ガスなどによる気温上昇の効果を25%程度抑え、本来なら気温が0.14度上がるところ、0.10度にとどめたと分析した。1980~1990年代で気温上昇が大きかったのも、水蒸気量の多さと関係していた可能性があるという。(asahi.com 2010年1月30日)

「二酸化炭素=地球温暖化」という短絡的な図式は、どうも「?」が点滅してきたようだ。

参考HP Wikipedia「温室効果ガス」「温室効果」

|

地球温暖化の予測は「正しい」か?―不確かな未来に科学が挑む(DOJIN選書20) 江守 正多 化学同人 このアイテムの詳細を見る |

|

温暖化論のホンネ ~「脅威論」と「懐疑論」を超えて (tanQブックス) 武田 邦彦,枝廣 淳子,江守 正多 技術評論社 このアイテムの詳細を見る |