最近気になる科学情報を、くわしく調べやさしく解説!毎日5分!読むだけで、みるみる科学がわかる!

最近気になる科学情報を、くわしく調べやさしく解説!毎日5分!読むだけで、みるみる科学がわかる!

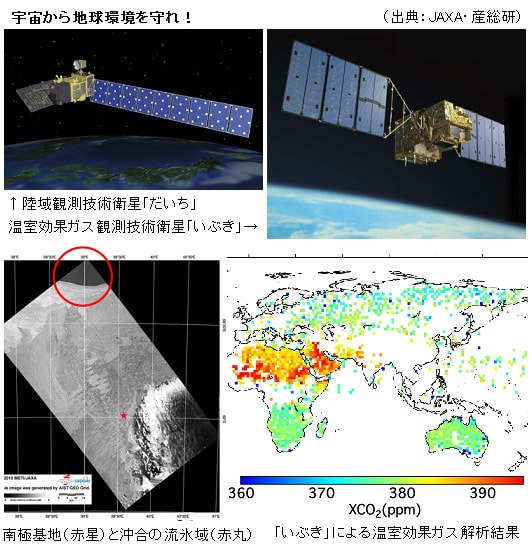

温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」

環境省とJAXAが打ち上げた、温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」(GOSAT)の観測データ解析結果を、誰でも自由にインターネット上で利用することが可能になった。「いぶき」は二酸化炭素やメタン濃度を測定したり、雲・エアロソルセンサによる地球観測画像データを送ってくる。

地上約666 kmの高度を飛行して約100分で地球を一周し、3日間で同じ軌道に戻る。3日間で数万点の観測を全球にわたり偏りなく行う。実際には、解析可能な地点は雲の無い晴天域に限られるため、二酸化炭素とメタンのカラム量を算出できる地点数は全観測数の10%程度になるが、現在の百数十点の地上測定に比べて測定点数は飛躍的に増加し、これまでの測定の空白域を埋めることができる。

このデータによって、例えば中国やインドの経済発展地域の二酸化炭素濃度が高くなっていることが観測できる。

「いぶき」(GOSAT)観測データ公開

(独)宇宙航空研究開発機構及び(独)国立環境研究所及び環境省は、温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」(GOSAT:平成21年1月23日打上げ)による観測データの解析結果(二酸化炭素・メタン濃度等)について初期検証作業が完了したのに伴い、当該データの一般提供を平成22年2月18日より開始すると発表。

また、雲・エアロソルセンサによる地球観測画像データについては初期校正作業が完了し、11月中旬の一般提供に向けた準備を進めている。

なお、今後、さらに解析結果のデータ質の向上等を進めるとともに、平成23年上半期を目処に、月別・地域別の二酸化炭素吸収排出量(収支)の一般提供を開始する予定。

データの取得は、利用希望者が国立環境研究所のウェブサイト(http://data.gosat.nies.go.jp/)よりユーザ登録を行ったうえで、データベースの中から希望する地点、日時のデータを検索・選択のすることにより、ダウンロード可能。(2010.02.16 国立環境研究所 )

陸域観測技術衛星「だいち」(ALOS)

陸域観測技術衛星「だいち」(ALOS)は世界最大級の地球観測衛星。地球資源衛星1号「ふよう」(JERS-1)と地球観測プラットフォーム技術衛星「みどり」(ADEOS)の開発と運用によって蓄積された技術をさらに高性能化したもので、地図作成、地域観測、災害状況把握、資源調査などへの貢献が目的である。

観測機器としては、標高など地表の地形データを読みとる「パンクロマチック立体視センサ(PRISM)」、土地の表面の状態や利用状況を知るための「高性能可視近赤外放射計2型(AVNIR-2)」、昼夜・天候によらず陸地の観測が可能な「フェーズドアレイ方式Lバンド合成開口レーダ(PALSAR)」の3つの地球観測センサを搭載し、詳しく陸地の状態を観測する機能を持っている。

「だいち」のセンサは地形情報を正確に取得することが可能。地表の基準点などの情報に頼らずに、世界中の2万5000分の1の地図作成ができる、地形データ収集を行える。また、「地球環境と開発との調和を図るための地域観測」「国内外の大規模災害の状況把握」「国内外の資源探査」など、様々な分野で利用される。

南極基地周辺の海氷状況

独立行政法人 産業技術総合研究所(以下「産総研」という)・情報技術研究部門・地球観測グリッド研究グループは、独自に開発している地球観測データ統合システムGEO Grid( http://www.geogrid.org/jp/index.html )を用いて衛星画像データを処理し、南極観測船「しらせ」が昭和基地に接近した2010年1月に第51次南極地域観測隊(以下「観測隊」)に画像として提供した。

この画像により、「しらせ」と昭和基地周辺の海氷状況が把握でき、「しらせ」の夏季の主な活動である昭和基地への物資輸送および観測隊が基地周辺で観測を実施する上で航路計画や安全行動などに役立った。

提供した衛星画像は陸域観測技術衛星ALOS「だいち」に搭載されたPALSAR(フェーズドアレイ方式Lバンド合成開口レーダー)によって取得されたもので、財団法人 資源・環境観測解析センターからのデータ提供の下、2009年11月6日および同年12月22日の受信データ(46日毎に同一地域の上を飛ぶ衛星から得られたデータ)をGEO Gridで画像処理し、大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 国立極地研究所(以下「極地研」)を経由して観測隊に画像を提供した。(2010年1月11日 産総研)

インドネシア熱帯雨林の火災監視

温室効果ガスの吸収源であるインドネシアの熱帯雨林が、排出源に転じている可能性があることが、大崎満・北海道大教授(植物栄養学)や国際協力機構(JICA)の研究で分かった。頻発する森林火災の煙で太陽光が遮られ、光合成が抑制されるためと考えられる。チームは今月、「だいち」(ALOS)を使って、森林火災の影響を抑え吸収源に戻すプロジェクトを始めた。

チームは1997~2007年、中部カリマンタン州の熱帯雨林約100万ヘクタールを対象に、(1)天然林(2)森林は残っているが、農業用水路を掘るなどの開発で乾燥が進む地域(3)森林火災の跡地--での温室効果ガスの排出と吸収を測った。

その結果、乾燥地と火災の跡地では、1平方メートル当たりの年間排出量が、吸収量を1500~3000グラム上回り、天然林でも、排出量が吸収量より約400グラム多かった。天然林は大気中の二酸化炭素を吸収する働きがある。

しかし、断続的に起きる森林火災の煙が太陽光を遮り、光合成を抑制。さらに乾燥地では微生物の活動が活発になるため、有機物が分解されて大量の温室効果ガスを出していると考えられた。

熱帯雨林の地面(泥炭地)は大量の温室効果ガスを蓄えており、火災や開墾で空中に放出される。この放出量を含めたインドネシアの温室効果ガス排出量は米、中に次いで多い。今回の調査対象地域だけでも、日本の1990年の排出量の13%に相当する1億6400万トンを排出した計算になる。

大崎教授は「森林の火災や乾燥を防止しなければ、残っている天然林の吸収機能も奪われかねない」と話す。(毎日新聞 2010年2月13日)

|

気象衛星画像の見方と使い方 長谷川 隆司,上田 文夫,柿本 太三 オーム社 このアイテムの詳細を見る |

|

マクリーンの渓谷―若きスモークジャンパー(森林降下消防士)たちの悲劇 ノーマン マクリーン 集英社 このアイテムの詳細を見る |