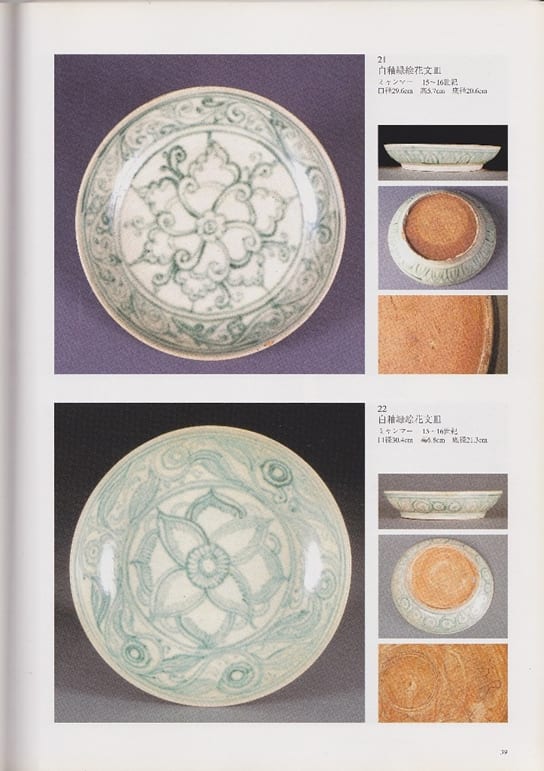

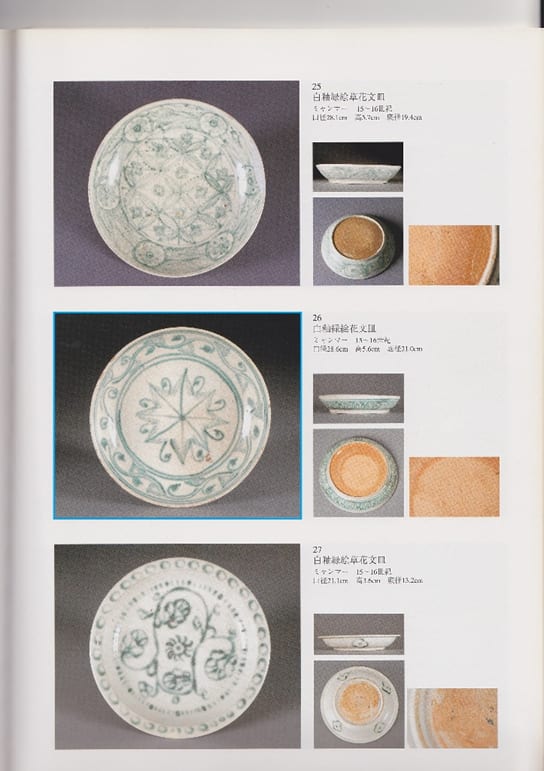

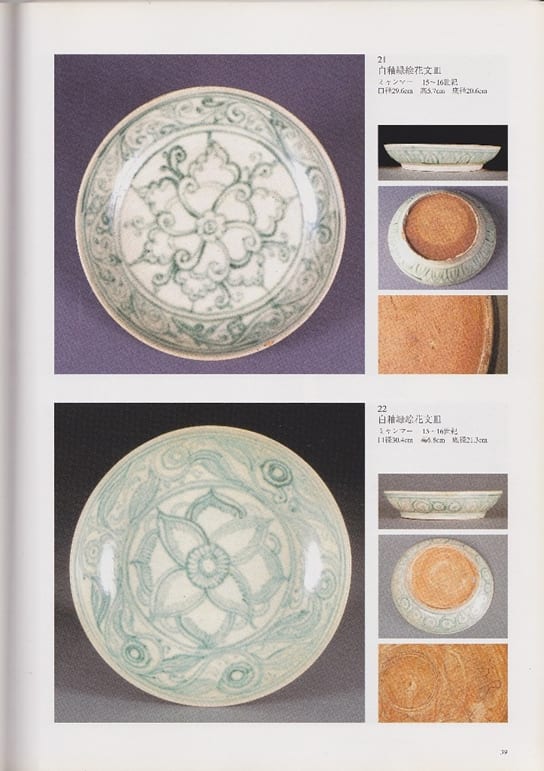

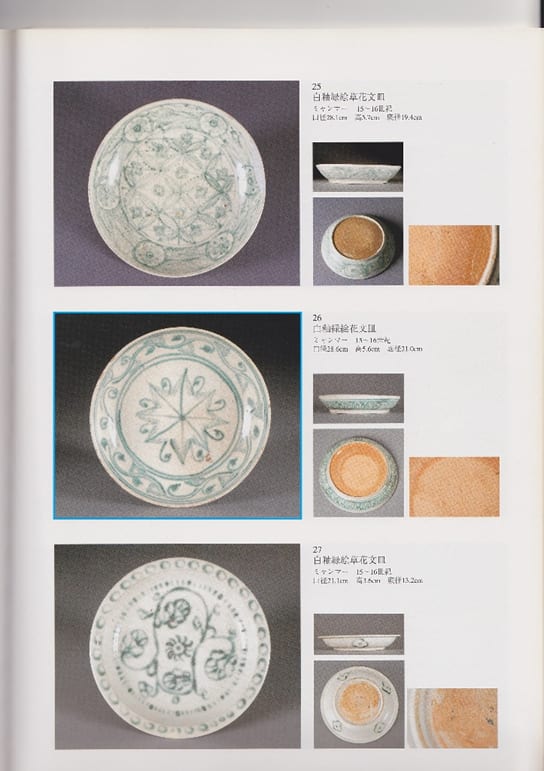

<続き>

下は、富山市佐藤記念美術館発刊の図録「東南アジアの古陶磁(9)」のP39、P41とP73である。P39の上段は何を表しているのか判然としないが、関千里氏が云う複合ロゼッタ文様であろうか。同じP39の下段は4弁ないしは8弁の花卉文様であろう。P41中段は八芒星の間から蕨のようなものが飛び出る文様である。

これらの錫鉛釉緑彩盤の文様に似たものが、北タイに存在する。その一つはサンカンペーンで、上の写真は八芒星の中央に、塗りつめた4弁の花文が描かれている。これは、先に紹介した錫鉛釉緑彩の二つの盤の文様を一つにした感じである。下の写真は複合ロゼッタ文であろうか、錫鉛釉緑彩盤の文様と通じるものが在る。

これらの錫鉛釉緑彩盤の文様に似たものが、北タイに存在する。その一つはサンカンペーンで、上の写真は八芒星の中央に、塗りつめた4弁の花文が描かれている。これは、先に紹介した錫鉛釉緑彩の二つの盤の文様を一つにした感じである。下の写真は複合ロゼッタ文であろうか、錫鉛釉緑彩盤の文様と通じるものが在る。

その二つ目は、富山市佐藤記念美術館発刊の図録「東南アジアの古陶磁(9)」のP73である。中段がパーン青磁劃花四弁花文である。先のサンカンペーンや錫鉛釉緑彩盤の四弁の花卉文に似ている。

その二つ目は、富山市佐藤記念美術館発刊の図録「東南アジアの古陶磁(9)」のP73である。中段がパーン青磁劃花四弁花文である。先のサンカンペーンや錫鉛釉緑彩盤の四弁の花卉文に似ている。

窯タイプの類似性や装飾文様の類似性のみで、論ずることはできないが、そこは素人のきやすさである。底辺にはタイ、ミャンマーで陶磁生産に従事したモン(Mon)族の翳をみる。

窯タイプの類似性や装飾文様の類似性のみで、論ずることはできないが、そこは素人のきやすさである。底辺にはタイ、ミャンマーで陶磁生産に従事したモン(Mon)族の翳をみる。

従って錫鉛釉緑彩陶片が出土したKaw Don村の窯は、焼成雰囲気が制御しやすい、小型の地下・半地下式であると想定される(外れれば大恥だが)。一刻も早い続報を望んでいる。

<了>

下は、富山市佐藤記念美術館発刊の図録「東南アジアの古陶磁(9)」のP39、P41とP73である。P39の上段は何を表しているのか判然としないが、関千里氏が云う複合ロゼッタ文様であろうか。同じP39の下段は4弁ないしは8弁の花卉文様であろう。P41中段は八芒星の間から蕨のようなものが飛び出る文様である。

従って錫鉛釉緑彩陶片が出土したKaw Don村の窯は、焼成雰囲気が制御しやすい、小型の地下・半地下式であると想定される(外れれば大恥だが)。一刻も早い続報を望んでいる。

<了>

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます