<続き>

今回は、さまよえる焼成地論の2点目を紹介する。前回記事と同じような大壺の話しである。

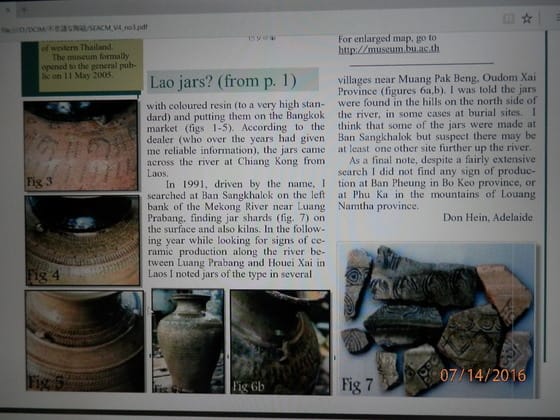

当該シリーズ「魅了する大壺の彷徨える焼成地論」その1とその2で、アデレード大学東南アジア陶磁研究センターのドン・ハイン教授は、拙速な結論を出したであろうことを紹介してきた。

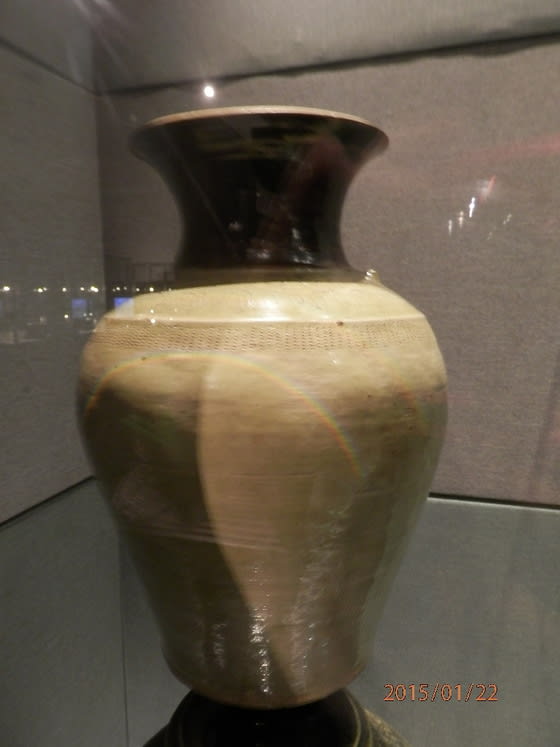

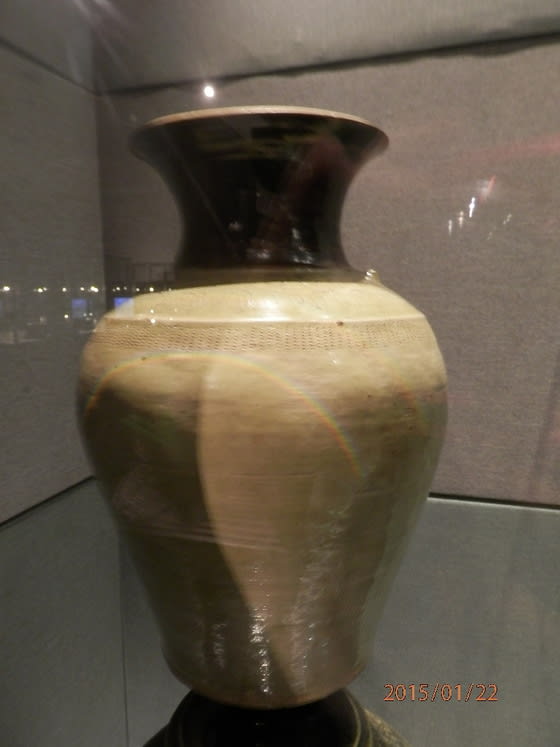

かつてバンコク大学東南アジア陶磁博物館のダイレクターを務めた故ロクサナ・ブラウン女史(Dr. Roxanna M. Brown)と、アデレード大学東南アジア研究センターには接点があり、バンコク大学東南アジア陶磁博物館・展示陶磁の焼成地鑑定に、その影響を見ることができる。先ず、その展示品を御覧願いたい。

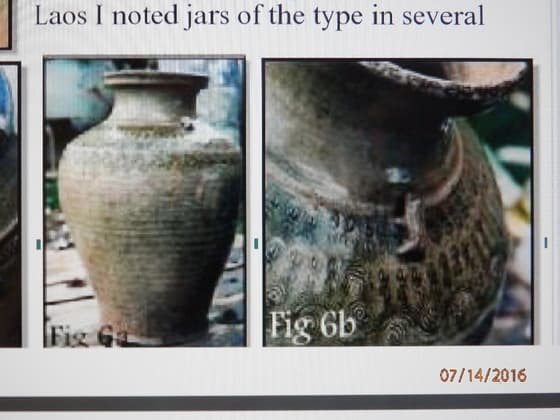

写真が見にくく恐縮である。下の写真は肩部の装飾を拡大して撮影したものである。

写真が見にくく恐縮である。下の写真は肩部の装飾を拡大して撮影したものである。

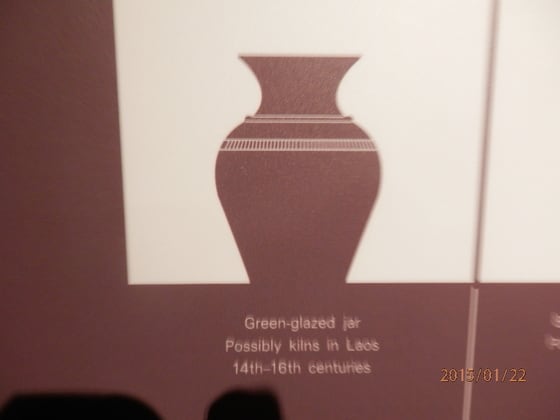

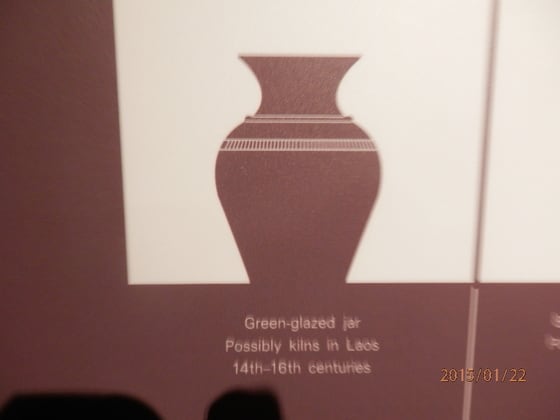

この大壺をバンコク大学東南アジア陶磁美術館では、次のようにラオス産の可能性と表示している。その根拠は、先に示したニュース・レターFig-7の陶片やその他の所見であろう。

この大壺をバンコク大学東南アジア陶磁美術館では、次のようにラオス産の可能性と表示している。その根拠は、先に示したニュース・レターFig-7の陶片やその他の所見であろう。

この壺は、巻貝耳の掛分け釉両耳壺である。先ず文様であるが、その巻貝耳の段は巻貝の印花文で覆われている。その下の段は象の印花文、その下の肩に当たる部分で段付きになり、その下が縦のジグザグ印花文である。

この壺は、巻貝耳の掛分け釉両耳壺である。先ず文様であるが、その巻貝耳の段は巻貝の印花文で覆われている。その下の段は象の印花文、その下の肩に当たる部分で段付きになり、その下が縦のジグザグ印花文である。

似たような大壺を前回紹介した。それはナーン・ボスアックのジャーマナス古窯址の敷地に建つ私設博物館の展示品である。それを以下に再掲する。

バンコク大学東南アジア陶磁美術館とジャーマナス私設博物館の双方の壺を比較すると、姿形はほぼ同じである。東南アジア陶磁美術館の耳は巻貝だが、ジャーマナス私設博物館の耳は蛙で、これについては違いを見る。しかし巻貝の印花文は同じような意匠であり、象の印花文は全く同一ではないが、意匠は同じである。また縦筋のジグザグ印花文も同じである。

バンコク大学東南アジア陶磁美術館とジャーマナス私設博物館の双方の壺を比較すると、姿形はほぼ同じである。東南アジア陶磁美術館の耳は巻貝だが、ジャーマナス私設博物館の耳は蛙で、これについては違いを見る。しかし巻貝の印花文は同じような意匠であり、象の印花文は全く同一ではないが、意匠は同じである。また縦筋のジグザグ印花文も同じである。

これらを比較し、御覧の各位の感想はどうであろうか? 当該ブロガーは、バンコク大学東南アジアで展示されている、ラオス産の可能性と指摘する壺は、70-80%程度の確率でナーン・ボスアック産であると考えている。

ナーン・ボスアックのタオ・スーナン古窯址の発掘調査は1999年10月、同タオ・ジャーマナス古窯址の発掘調査は2006年10月に、いずれもタイ国考古局のサーヤン・プライチャンチット教授を頭に行われ、上掲の壺が発掘されている。当該ブロガーのように民間の会社を退職した者には考えられないが、上記のようにタイ・考古局とバンコク大学東南アジア陶磁美術館との連携は無いものと思われる。つまりボスアック発掘調査の知見はバンコク大学東南アジア陶磁美術館に伝えられたであろうか? それとも伝えられたが無視であろうか?

今回は、さまよえる焼成地論の2点目を紹介した。次回は、その3点目を紹介したい。

<続く>

今回は、さまよえる焼成地論の2点目を紹介する。前回記事と同じような大壺の話しである。

当該シリーズ「魅了する大壺の彷徨える焼成地論」その1とその2で、アデレード大学東南アジア陶磁研究センターのドン・ハイン教授は、拙速な結論を出したであろうことを紹介してきた。

かつてバンコク大学東南アジア陶磁博物館のダイレクターを務めた故ロクサナ・ブラウン女史(Dr. Roxanna M. Brown)と、アデレード大学東南アジア研究センターには接点があり、バンコク大学東南アジア陶磁博物館・展示陶磁の焼成地鑑定に、その影響を見ることができる。先ず、その展示品を御覧願いたい。

似たような大壺を前回紹介した。それはナーン・ボスアックのジャーマナス古窯址の敷地に建つ私設博物館の展示品である。それを以下に再掲する。

これらを比較し、御覧の各位の感想はどうであろうか? 当該ブロガーは、バンコク大学東南アジアで展示されている、ラオス産の可能性と指摘する壺は、70-80%程度の確率でナーン・ボスアック産であると考えている。

ナーン・ボスアックのタオ・スーナン古窯址の発掘調査は1999年10月、同タオ・ジャーマナス古窯址の発掘調査は2006年10月に、いずれもタイ国考古局のサーヤン・プライチャンチット教授を頭に行われ、上掲の壺が発掘されている。当該ブロガーのように民間の会社を退職した者には考えられないが、上記のようにタイ・考古局とバンコク大学東南アジア陶磁美術館との連携は無いものと思われる。つまりボスアック発掘調査の知見はバンコク大学東南アジア陶磁美術館に伝えられたであろうか? それとも伝えられたが無視であろうか?

今回は、さまよえる焼成地論の2点目を紹介した。次回は、その3点目を紹介したい。

<続く>