2018年3月27日 中筋川ダム

中筋川ダムは高知県宿毛市平田町黒川の四万十川水系中筋川にある重力式コンクリートダムです。

国交省四国地方整備局が直轄管理する特定多目的ダムで、中筋川の洪水調節、既得取水権としての灌漑用水への補給と安定した河川流量の維持、四万十市・土佐清水市・大月町・三原村への灌漑用水の供給、宿毛市への上水道用水の供給、高知西南中核工業団地への工業用水の供給を目的として1998年(平成10年)に竣工しました。

その後2019年(平成31年)に支流の横瀬川に横瀬川ダムが竣工し、中筋川流域での治水、利水は格段に向上しました。

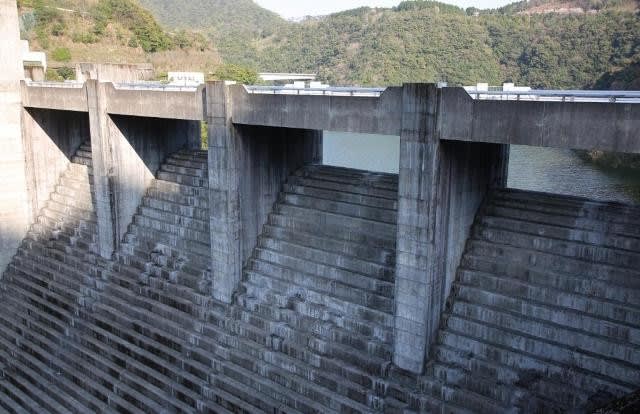

中筋川ダム建設に際しては景観設計が採用され、階段状の下流面、左右対称のデザイン、ポールのないスッキリとした天端など周辺環境にマッチしたデザインとなっています。

さらに開かれたダムとして、地元自治体と共同でダム周辺の公園整備が進められました。

ダム下から見上げると余所では見られない特徴なデザインに目が奪われます。

クレストには自由越流式洪水吐、その下にはオリフィスゲートが2門が並びます。

実はオリフィスは左右それぞれ越流高が異なりますが、それを感じさせない左右対称のデザインです。

ダム下の桜は満開、端正なダムに色を添えます。

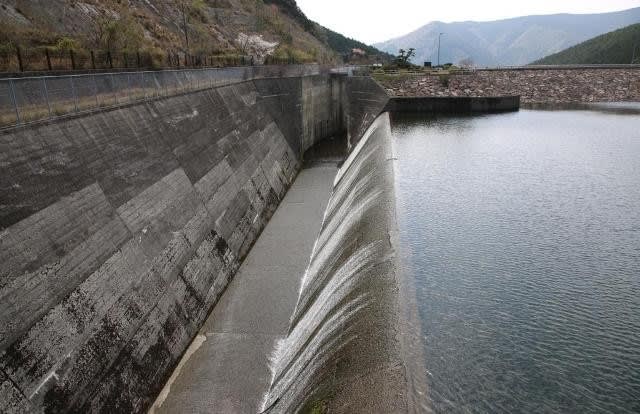

越流面をズームアップ。

階段状のデザインは越流水を減勢させる効果もあります。

下流面

階段のステップは75センチ、最大85段に及びます。

土木屋さん泣かせの施工、まあバブル期に着手されたダムならではですね。

天端は車両の通行ができます。

照明は高覧照明を採用しポールのないすっきりとした天端になっています。

減勢工

左右のオリフィスゲートの越流高が異なることから、導流壁やフーチングの形状は微妙に異なります。

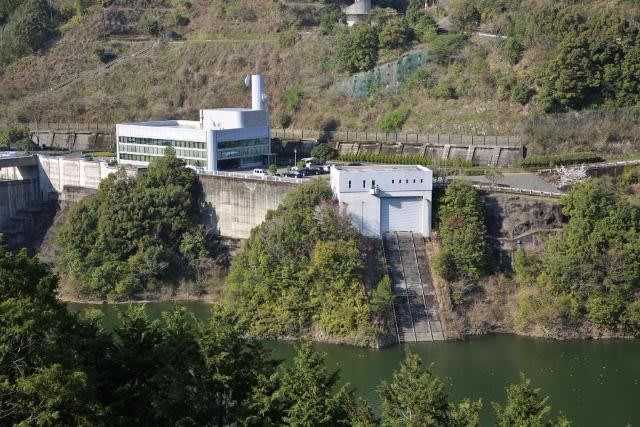

右岸から

どこから見ても端正でハンサムな姿。

左手はエレベーター棟、右手は水位計棟

天端下には洗浄用の放水ノズルがあり、洗浄放水時は階段状の堤体を水が美しく流下するそうです。

上流面。

右岸ダムサイトに管理事務所が、事務所裏手に艇庫とインクラインがあります。

毎年5月6月にはダム湖にホタルが舞い蛍湖祭りが実施されます。

祭りに合わせて洗浄放水が行われるそうです。

機会があればぜひ美しい放水を眺めてみたいものです。

追記

中筋川ダムには860万立米の洪水調節容量が設定されていますが、治水協定により豪雨災害が予想される場合には事前放流によりさらに113万立米の洪水調節容量が確保されることになりました。

2328 中筋川ダム(1329)

高知県宿毛市平田町黒川

四万十川水系中筋川

FNAWI

G

73.1メートル

217.5メートル

12600千㎥/12000千㎥

国交省四国地方整備局

1998年

◎治水協定が締結されたダム