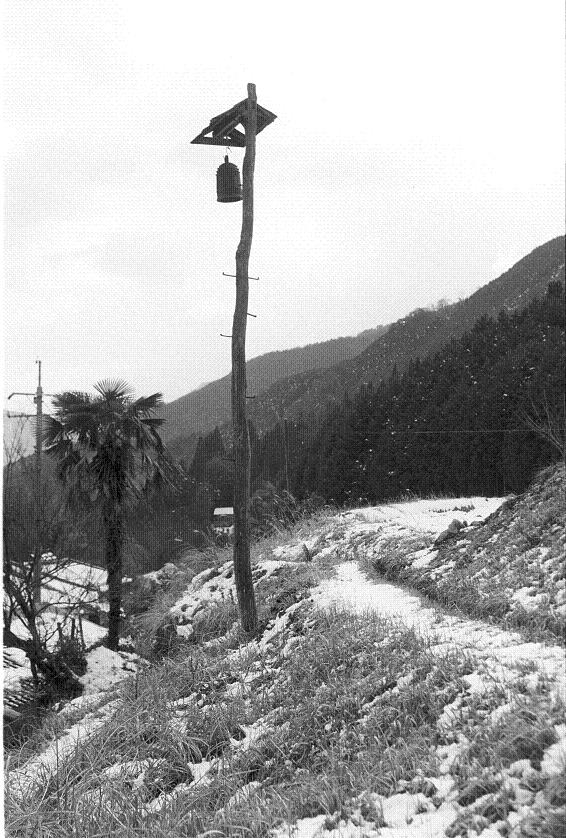

撮影場所 岡山県加茂川町(現在は吉備中央町)

加茂川町から賀陽町に抜ける県道沿いにあった茅葺民家

昼下がりの時間、茅葺民家を撮影していたら地元の女性が歩いて来たので撮影させてもらう。現在ではエプロン姿で姉さん被りをする人はすくなくなった。

舗装をしていない家も少なくなった。

近畿や中国地方では母屋と小屋が並んでいる家を時々見掛ける。

農家の場合は母屋だけでは農業資材や機械の置き場がないので倉庫や小屋が隣接している事が多い。これもスレート葺きやプレハブでは絵にならない。

家も田も石垣を積み造成されているのがうかがえる。

人々の生活の歴史を垣間見る事ができる。

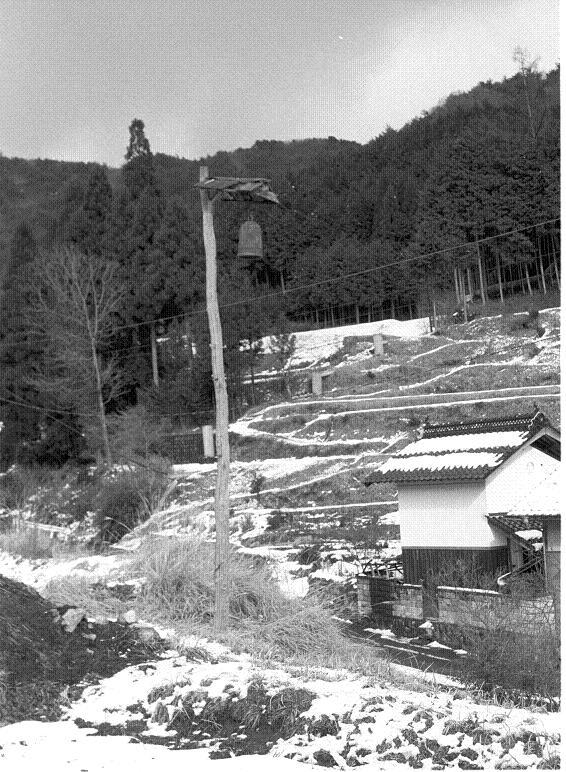

加茂川町から賀陽町に抜ける県道沿いにあった茅葺民家

昼下がりの時間、茅葺民家を撮影していたら地元の女性が歩いて来たので撮影させてもらう。現在ではエプロン姿で姉さん被りをする人はすくなくなった。

舗装をしていない家も少なくなった。

近畿や中国地方では母屋と小屋が並んでいる家を時々見掛ける。

農家の場合は母屋だけでは農業資材や機械の置き場がないので倉庫や小屋が隣接している事が多い。これもスレート葺きやプレハブでは絵にならない。

家も田も石垣を積み造成されているのがうかがえる。

人々の生活の歴史を垣間見る事ができる。