「自分の生きた時代を記録する」

長く生きてきて反省すべきは自分の生きて来た時代を正確に記録していないことだ。特に誰もそうであろうが子育て期間は会社と家庭中心で長いブランクがあった。昭和から平成の時代は技術革新のスビートが早く時代が大きく変わった。

電話も家庭に無かった時代からダイヤル式電話、プッシュホン電話、自動車電話、PHS、携帯電話、スマホと大きく変わった。カメラに至ってはフィルムがいらず中判や大判をしのぐ高性能の35mmデジタルカメラに取って替わった。町並みも繁華街も鉄道も道路もマイカーの普及や大型スーパーやコンビニにより人々の暮らしも大きく変わった。

そんな中に生きて自分はどのように時代を記録してきたであろうか漠然と時代の流れに生きて来たように思う。

何故、記録が必要なのか別に記録しなくても生きるのに困る事はない。過去の写真や暮らしはネット映像や本で簡単に知る事ができる。

しかし、それは自分の生きた証ではない。自分が車で走り回り歩き続けた体験でないと生きた証にはならない。

また過去を記録する事で少しでも未来や将来が見えるように思う。素人の未来予測など当たるものではないが何もしなければ時代は漠然と過ぎるのである。

どんなものに生きた時代を記録するか

記録するものには書く、描く、撮る、貼る、集めるなどがあろう。

1.書く 書くの代表は日記である。日々の暮らしや出来事を記録す私も日記は長年書いてはいるが自分やった事中心で内容が乏しいと思う。エッセー旅行記 紀行文にまとめる人もいる。メモも記録には必要だ。テレビやラジオ、人との会話でイタダキがあればメモしておき後で調べ転記する。私は趣味のネタになる情報、趣味ネタノート、話のネタノート、番組記録ノート、親父ギャグ川柳ノートを作っている。

2.描く 漫画やイラストを描ける人は日々の出来事をサザエさん風に記録する。ナニコレ珍百景にでてきた青森県鶴田町の竹浪正造氏は57年間にわたり2300冊のノートに家族らの絵日記を残してきた。出版社からの勧めもあり本を発売したら一か月で26万部の売り上げがあった。私の立ち寄るホームページやブログにも茅葺き民家や古い街並み田舎の風景の絵を長年投稿している人がいる。

3.撮る 撮るはカメラで写真を撮る。ビデオやスマホ、デジカメで動画を撮る。撮影機材が子供の小遣いで買える時代だ。

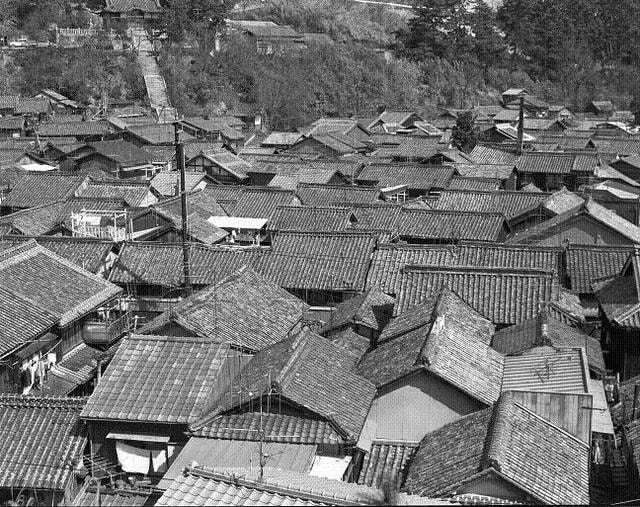

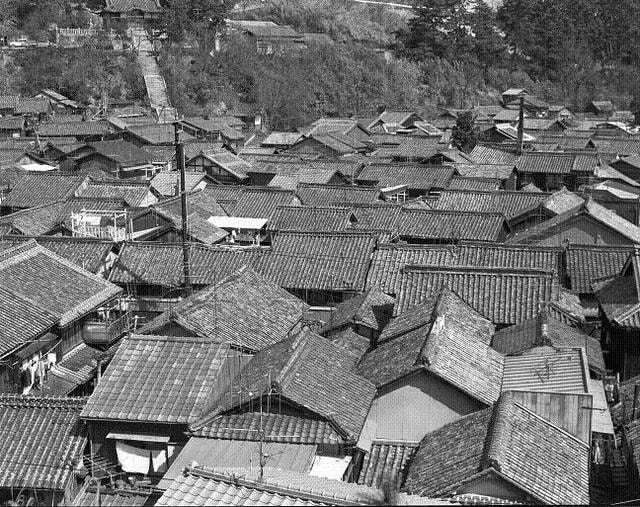

撮影するには一貫して撮るテーマを持った方がよい。それを通して社会の変化が記録に残る。私は消え去る物、懐かしい物をテーマに対象としてきた。老朽化や技術の進歩、生活様式の変化で何十年後には消えるであろう物を対象にしてきた。私が読者にしているブログやホームページには茅葺き民家、古い街並み、鉄道、近代化遺産、路地や火の見櫓、廃村や廃坑をテーマに撮っている人がいる。

若い頃に撮影した物が老齢になり再び見た時に自分が生きて来た時代の変遷に気付くものである。

4.貼る 記録を貼るのはスクラップブックであろうか

生きている間に読む新聞は膨大な量である。しかし、それは資源ごみとして廃棄回収される。新聞には生きた時代の情報が満載である。

ネット社会になり取らない人とも多くなった。

自分も撮影する写真のネタになる情報をスクラップブックに貼ってきた。余り熱心にやらなかったので30冊くらいであろうか

昭和の時代に巨人軍が球団50年史を作る事になった。その時に野球ばかりスクラップ(2000冊)している人が東京にいて読売新聞にも記事が残っていなくて借りにきたそうだ。何事も徹底する人は凄いものだ。いまの時代でもスクラップブックを勧める人がいる。現在は情報が多すぎるサラリと読んで記憶に残らない。将来にも役立つ情報はスクラップに貼り何度も読み直すだと言っている。

5.集める ポスターやパンフレットなども時間が経過すれば時代物になる。

新聞広告のチラシも時代とともに値段や製品が変りおもしろい。昭和40年の広告にペプシ30円というのを見て懐かしいと思った。

鉄道ファンは切符やポスターパンフレット弁当の包装紙、駅のスタンプ、鉄道雑誌から時刻表まで集める。

私は古い時刻表や鉄道雑誌を今も持っている。JTB時刻表が180円くらの時のものだ今の時刻表は1000円以上する。

こんな物は段ボールに10箱にもなるので家内や子供に邪魔になると捨てられかけて生き延びてきた。

時代を記録するには週刊誌や月刊誌も保存しておく。しかし50年も溜めると大変な量になる。普通の家庭では捨てられるであろう。

将来的に役に立つ記事だけ外しクリアーファイルに収納する事であろうか