2017年10月下旬のこと、わずか2日の間に40万倍以上も明るくなったホームズ彗星。

増光時のデータから、爆発的な増光の原因は大量のチリの放出だと分かります。

でも、どのようにして爆発的増光が起こったのでしょうか?

データを再解析して分かってきたのは、ホームズ彗星が他の彗星に比べて、太陽から遠く冷たい場所で生まれたということでした。

わずか2日で40万倍以上も明るくなった彗星

1892年に発見されたホームズ彗星は、太陽の周りを約7年で公転しています。

2007年5月に太陽に最も接近する“近日点”を通過した後、10月下旬には爆発的な増光(アウトバースト)を起こします。

アウトバーストを起こした場所は、太陽から約3.6億キロ(太陽から地球までの約2.4倍)離れた場所。

10月23日には約17等の明るさだったホームズ彗星は、24日には9等級も増光して8等になり、翌25日に約2.9等になっていました。

わずか2日ほどの間に14等級以上、明るさにして約40万倍以上も増光したことになります。

揮発性の高い氷の昇華が大増光を引き起こした

急増光直後に行われたホームズ彗星の分光観測で分かったのは、爆発的な増光の原因が大量のチリの放出にあることでした。

でも、どのようにして爆発的増光が起こったのかは謎のまま…

そこで、今回の研究ではホームズ彗星から放出されたチリの成分に着目。

ホームズ彗星の爆発的な増光の分光データを再解析したんですねー

すばる望遠鏡が中間赤外線波長で観測したデータを使用している。

そして気付いたのことが、ホームズ彗星には揮発性の高い氷が多く含まれているという可能性でした。

このような氷が爆発的に昇華することで爆発的なチリの放出が生じ、ホームズ彗星の大増光を引き起こしたようです。

ホームズ彗星は太陽系の過去の情報を秘めた化石

解析の結果、ホームズ彗星は他の彗星に比べて、アモルファス(非晶質)成分のチリが多く、結晶質成分が少ないことが分かります。

彗星に含まれるシリケイト(ケイ酸塩)と呼ばれる鉱物は、結晶質のものとアモルファスのものとが共存していました。

このうち結晶質の成分は、アモルファス成分のものが原始太陽の近くで加熱されて変化したものであり、太陽から離れた場所まで運ばれてから彗星に取り込まれたと考えられています。

太陽から遠く離れるほど、そこまで運ばれるチリが少なくなります。

なので、結晶質成分が少ないほど、太陽から遠いところで誕生した彗星だと考えることができるんですねー

つまり、ホームズ彗星に結晶質成分が少ないということは、この彗星が他の彗星に比べて太陽から遠く冷たい場所で誕生した証拠になるということです。

そのような場所には、低い温度で昇華する一酸化炭素などの氷や、水のアモルファス氷といった揮発性の高い氷が豊富に存在すると考えられ、それらがホームズ彗星に含まれていたようです。

ホームズ彗星は今回の研究で、太陽系の過去の情報を秘めた化石という一面を見せてくれました。

彗星は、大きな尾をたなびかせた美しい姿や、崩壊や急増光といった思いもよらない姿を見せてくれるだけではないんですね。

こちらの記事もどうぞ

予想に反して生き残った彗星

増光時のデータから、爆発的な増光の原因は大量のチリの放出だと分かります。

でも、どのようにして爆発的増光が起こったのでしょうか?

データを再解析して分かってきたのは、ホームズ彗星が他の彗星に比べて、太陽から遠く冷たい場所で生まれたということでした。

わずか2日で40万倍以上も明るくなった彗星

1892年に発見されたホームズ彗星は、太陽の周りを約7年で公転しています。

2007年5月に太陽に最も接近する“近日点”を通過した後、10月下旬には爆発的な増光(アウトバースト)を起こします。

アウトバーストを起こした場所は、太陽から約3.6億キロ(太陽から地球までの約2.4倍)離れた場所。

10月23日には約17等の明るさだったホームズ彗星は、24日には9等級も増光して8等になり、翌25日に約2.9等になっていました。

わずか2日ほどの間に14等級以上、明るさにして約40万倍以上も増光したことになります。

|

| 2007年10月26日のホームズ彗星 |

揮発性の高い氷の昇華が大増光を引き起こした

急増光直後に行われたホームズ彗星の分光観測で分かったのは、爆発的な増光の原因が大量のチリの放出にあることでした。

でも、どのようにして爆発的増光が起こったのかは謎のまま…

そこで、今回の研究ではホームズ彗星から放出されたチリの成分に着目。

ホームズ彗星の爆発的な増光の分光データを再解析したんですねー

すばる望遠鏡が中間赤外線波長で観測したデータを使用している。

そして気付いたのことが、ホームズ彗星には揮発性の高い氷が多く含まれているという可能性でした。

このような氷が爆発的に昇華することで爆発的なチリの放出が生じ、ホームズ彗星の大増光を引き起こしたようです。

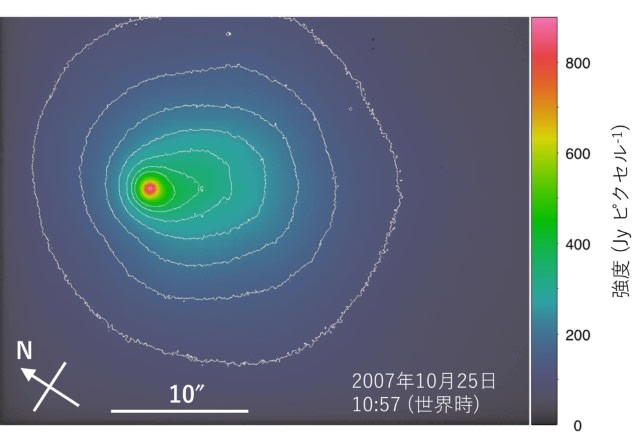

|

| 爆発してから約2日後に、 スバル望遠鏡で撮影したホームズ彗星の中間赤外線画像 |

ホームズ彗星は太陽系の過去の情報を秘めた化石

解析の結果、ホームズ彗星は他の彗星に比べて、アモルファス(非晶質)成分のチリが多く、結晶質成分が少ないことが分かります。

彗星に含まれるシリケイト(ケイ酸塩)と呼ばれる鉱物は、結晶質のものとアモルファスのものとが共存していました。

このうち結晶質の成分は、アモルファス成分のものが原始太陽の近くで加熱されて変化したものであり、太陽から離れた場所まで運ばれてから彗星に取り込まれたと考えられています。

太陽から遠く離れるほど、そこまで運ばれるチリが少なくなります。

なので、結晶質成分が少ないほど、太陽から遠いところで誕生した彗星だと考えることができるんですねー

つまり、ホームズ彗星に結晶質成分が少ないということは、この彗星が他の彗星に比べて太陽から遠く冷たい場所で誕生した証拠になるということです。

そのような場所には、低い温度で昇華する一酸化炭素などの氷や、水のアモルファス氷といった揮発性の高い氷が豊富に存在すると考えられ、それらがホームズ彗星に含まれていたようです。

ホームズ彗星は今回の研究で、太陽系の過去の情報を秘めた化石という一面を見せてくれました。

彗星は、大きな尾をたなびかせた美しい姿や、崩壊や急増光といった思いもよらない姿を見せてくれるだけではないんですね。

こちらの記事もどうぞ

予想に反して生き残った彗星