1977年に打ち上げられた“ボイジャー2号”がやっと太陽圏の外に脱出しました!

このことは“ボイジャー2号”から送られたデータから分かったこと。

姉妹機“ボイジャー1号”に続き、“ボイジャー2号”も太陽圏の外に脱出して恒星間空間へ旅立って行ったんですねー

人類史上2番目に太陽圏を出た人工物

1977年に打ち上げられた“ボイジャー2号”は、16日後に地球を出発した“ボイジャー1号”と同じく、その設計寿命5年のうちに木星と土星への接近探査を行います。

その後の遠隔アップデートにより“ボイジャー2号”はさらに高性能化され、天王星や海王星への接近通過も実施。

4つの惑星探査“グランドツアー”を終えた“ボイジャー2号”は、寿命をはるかに超えて41年間も飛行し続けているんですねー

NASA史上最長の稼働期間記録を持つ探査機になった“ボイジャー2号”が飛行しているのは、地球から180億キロ以上も離れた場所。

“ボイジャー2号”が送信したデータが地球に届くまでには約16.5時間もかかってしまいます。

今年の11月5日のこと、“ボイジャー2号”に搭載されているプラズマ観測装置が、機体周囲の太陽風粒子の急激な減速を観測し、以降太陽風が観測されなくなります。

このことは、“ボイジャー2号”が太陽圏の境界を越えたことを示していて、宇宙線サブシステム、低エネルギー荷電粒子観測器、磁力計のデータも、同じことをを示していました。

太陽圏(ヘリオスフィア)とは、太陽風の粒子と太陽の磁場から形成されている大きな泡のような構造のことで、2012年に人類の探査史上初めて“ボイジャー1号”が太陽圏の外へ飛び出していったことが確認されています。

太陽圏と恒星間空間との境界は“ヘリオポーズ”と呼ばれ、高温の太陽風と、冷たく高密度の星間物質とが出会う場所になります。

“ボイジャー2号”には、このヘリオポーズの性質を観測できる装置が搭載されているので、今後その領域に関する初のデータが得られることが期待されています。

今後、“ボイジャー1号”と“ボイジャー2号”が送ってくるデータは、NASAの星間境界観測器“IBEX”のデータと合わせて、恒星間風と太陽圏との相互作用を調べるうえで非常に役立つものになるはずです。

その意味で、“ボイジャー”は太陽系の物理を調べる探査機の中で非常に特別な位置にいるといえるんですねー

太陽系の物理研究は太陽から始まり、太陽風の届くあらゆるところにまで及ぶので、“ボイジャー”から太陽の影響が及ぶ領域の端に関する情報が送られてくれば、全く未知の領域を垣間見ることができますね。

こちらの記事もどうぞ

人類史上2機目! 探査機“ボイジャー2号”はいつ恒星間空間へ旅立つのか

このことは“ボイジャー2号”から送られたデータから分かったこと。

姉妹機“ボイジャー1号”に続き、“ボイジャー2号”も太陽圏の外に脱出して恒星間空間へ旅立って行ったんですねー

人類史上2番目に太陽圏を出た人工物

1977年に打ち上げられた“ボイジャー2号”は、16日後に地球を出発した“ボイジャー1号”と同じく、その設計寿命5年のうちに木星と土星への接近探査を行います。

その後の遠隔アップデートにより“ボイジャー2号”はさらに高性能化され、天王星や海王星への接近通過も実施。

4つの惑星探査“グランドツアー”を終えた“ボイジャー2号”は、寿命をはるかに超えて41年間も飛行し続けているんですねー

NASA史上最長の稼働期間記録を持つ探査機になった“ボイジャー2号”が飛行しているのは、地球から180億キロ以上も離れた場所。

“ボイジャー2号”が送信したデータが地球に届くまでには約16.5時間もかかってしまいます。

今年の11月5日のこと、“ボイジャー2号”に搭載されているプラズマ観測装置が、機体周囲の太陽風粒子の急激な減速を観測し、以降太陽風が観測されなくなります。

このことは、“ボイジャー2号”が太陽圏の境界を越えたことを示していて、宇宙線サブシステム、低エネルギー荷電粒子観測器、磁力計のデータも、同じことをを示していました。

|

| “ボイジャー2号”が検出した銀河宇宙線の増加(上)と、 太陽系内粒子の減少(下)を示したグラフ。 探査機が太陽圏を出て恒星間空間に入ったことが分かる。 |

|

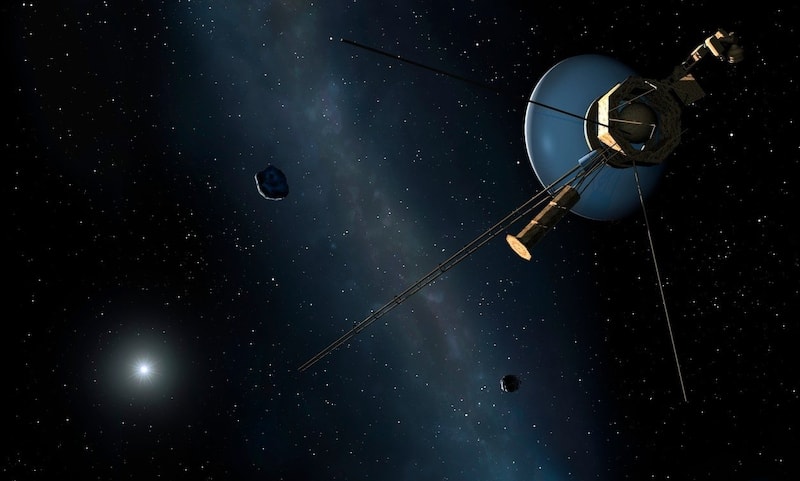

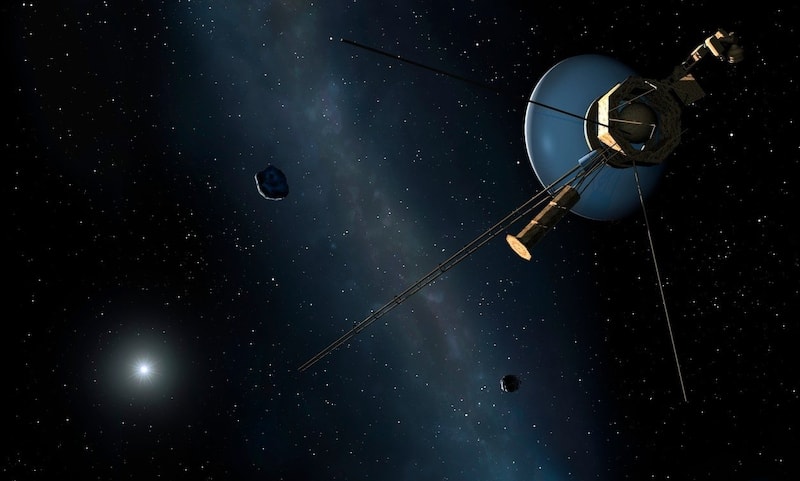

| 太陽圏の外に出た“ボイジャー1号”と“ボイジャー2号”(イメージ図)。 |

“ボイジャー2号”には、このヘリオポーズの性質を観測できる装置が搭載されているので、今後その領域に関する初のデータが得られることが期待されています。

今後、“ボイジャー1号”と“ボイジャー2号”が送ってくるデータは、NASAの星間境界観測器“IBEX”のデータと合わせて、恒星間風と太陽圏との相互作用を調べるうえで非常に役立つものになるはずです。

その意味で、“ボイジャー”は太陽系の物理を調べる探査機の中で非常に特別な位置にいるといえるんですねー

太陽系の物理研究は太陽から始まり、太陽風の届くあらゆるところにまで及ぶので、“ボイジャー”から太陽の影響が及ぶ領域の端に関する情報が送られてくれば、全く未知の領域を垣間見ることができますね。

こちらの記事もどうぞ

人類史上2機目! 探査機“ボイジャー2号”はいつ恒星間空間へ旅立つのか