すばる望遠鏡による観測で、約120億年前の宇宙に存在する大質量楕円銀河の祖先の形態が明らかになってきました。

大質量楕円銀河の形成の謎を解き明かす上でカギになる重要な成果らしいですよ。

楕円銀河はどうやって大きく成長したのか

宇宙には渦巻銀河や楕円銀河など様々な種類の銀河が存在しています。

その中で重要なテーマの1つになっているのが、大質量楕円銀河がどのように誕生したのかということ。

大質量楕円銀河のほとんどの星は非常に年老いているのですが、いつどのように大量の星が作られたのか、星形成活動を止めたのはいつか、っといったことが調べられています。

その中で、特に着目されているのは大きさの進化になんですねー

ハッブル宇宙望遠鏡の観測から昔の大質量楕円銀河は非常に小さかったことが分かっています。

ただ、その小さな楕円銀河が大きくなる進化シナリオとしては、小質量銀河同士の合体などが提案されているのですが、まだ結論は得られていません。

初期宇宙に存在する成熟した大質量銀河

今回、国立天文台TMT推進室の研究チームは、すばる望遠鏡でこれまでに得られていた広域多波長深撮像データから、昔の宇宙に存在する大質量銀河の候補天体を選出しています。

昔(遠方)の銀河は暗くて小さいので高精度の観測が必要なのと、赤方偏移によって可視光線が赤外線の波長まで伸びるので、赤外線での観測が必要になります。

この観測対象に非常に適しているのが、すばる望遠鏡でした。

そして、研究チームが発見したのは、約120億年前の宇宙で星形成をやめている成熟した複数の銀河。

太陽1000億個分に相当するほどの質量を持っている大質量銀河の候補でした。

この質量は現在の宇宙に存在する大質量楕円銀河に匹敵するもの。

初期宇宙にこれほど大質量の成熟した銀河が存在することは大きな驚きでした。

小さな大質量銀河からの進化

さらに、これらの銀河の近赤外線高分解能画像を新たにすばる望遠鏡で撮影してみると、約120億年前の大質量楕円銀河は有効半径(表面輝度の半分が入る半径)がわずか1600光年ほどしかないことが分かります。

この大きさは驚くほど小さいもので、現在の宇宙に存在する同程度の星質量(銀河内のすべての星の総質量)を持つ大質量楕円銀河の大きさの約20分1しかありませんでした。

では、120億年前の宇宙に存在する小さい大質量銀河は、どのようなサイズの進化をして現在の大質量楕円銀河になったのでしょうか。

研究チームは、今回見つかった銀河を含めた各時代のもっとも重い銀河が、現在の宇宙に存在する最も重い銀河に進化したと過程して、過去の研究成果も利用して銀河の星質量の進化を調査。

すると、最も重い銀河の大きさと星質量進化は、小質量銀河の合体シナリオでよく再現できることが分かりました。

今回の研究では、すばる望遠鏡の観測で銀河の大きさをはかることが出来ました。

これらの銀河のより詳細な形を調べることで、どのように形成されたかをさらに調べることも可能になり、まだまだ観測が必要になるんですねー

そんな中、日本が国際協力で進めている口径30メートルの次世代超大型光学赤外線望遠鏡“TMT”や、NASAの次世代宇宙望遠鏡“ジェームズ・ウェッブ”の今後の活躍が期待されています。

詳細な遠方銀河の形態研究や、120億光年を超える遠方宇宙の観測… どんな発見があるのか楽しみですね。

こちらの記事もどうぞ

大質量な楕円銀河の作られ方

大質量楕円銀河の形成の謎を解き明かす上でカギになる重要な成果らしいですよ。

楕円銀河はどうやって大きく成長したのか

宇宙には渦巻銀河や楕円銀河など様々な種類の銀河が存在しています。

その中で重要なテーマの1つになっているのが、大質量楕円銀河がどのように誕生したのかということ。

大質量楕円銀河のほとんどの星は非常に年老いているのですが、いつどのように大量の星が作られたのか、星形成活動を止めたのはいつか、っといったことが調べられています。

その中で、特に着目されているのは大きさの進化になんですねー

ハッブル宇宙望遠鏡の観測から昔の大質量楕円銀河は非常に小さかったことが分かっています。

ただ、その小さな楕円銀河が大きくなる進化シナリオとしては、小質量銀河同士の合体などが提案されているのですが、まだ結論は得られていません。

初期宇宙に存在する成熟した大質量銀河

今回、国立天文台TMT推進室の研究チームは、すばる望遠鏡でこれまでに得られていた広域多波長深撮像データから、昔の宇宙に存在する大質量銀河の候補天体を選出しています。

昔(遠方)の銀河は暗くて小さいので高精度の観測が必要なのと、赤方偏移によって可視光線が赤外線の波長まで伸びるので、赤外線での観測が必要になります。

この観測対象に非常に適しているのが、すばる望遠鏡でした。

そして、研究チームが発見したのは、約120億年前の宇宙で星形成をやめている成熟した複数の銀河。

太陽1000億個分に相当するほどの質量を持っている大質量銀河の候補でした。

この質量は現在の宇宙に存在する大質量楕円銀河に匹敵するもの。

初期宇宙にこれほど大質量の成熟した銀河が存在することは大きな驚きでした。

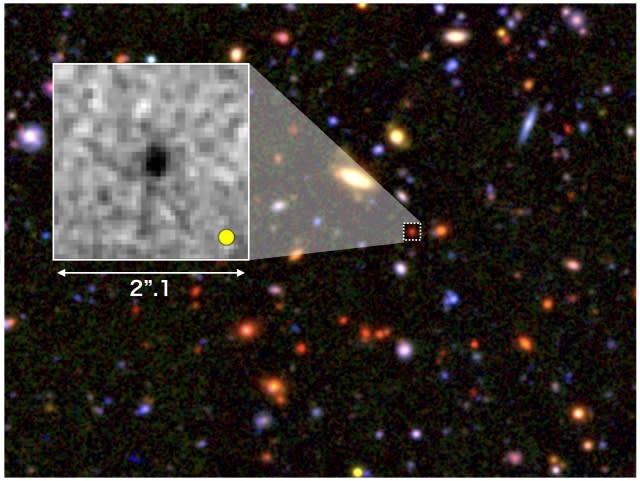

|

| 星形成を止めた成熟した大質量銀河の候補を選び出した領域(SXDS領域)カラー合成図。 各大豆は約120億年前の大質量楕円銀河の祖先を、 すばる望遠鏡で観測した高分解能近赤外線画像。 |

小さな大質量銀河からの進化

さらに、これらの銀河の近赤外線高分解能画像を新たにすばる望遠鏡で撮影してみると、約120億年前の大質量楕円銀河は有効半径(表面輝度の半分が入る半径)がわずか1600光年ほどしかないことが分かります。

この大きさは驚くほど小さいもので、現在の宇宙に存在する同程度の星質量(銀河内のすべての星の総質量)を持つ大質量楕円銀河の大きさの約20分1しかありませんでした。

では、120億年前の宇宙に存在する小さい大質量銀河は、どのようなサイズの進化をして現在の大質量楕円銀河になったのでしょうか。

研究チームは、今回見つかった銀河を含めた各時代のもっとも重い銀河が、現在の宇宙に存在する最も重い銀河に進化したと過程して、過去の研究成果も利用して銀河の星質量の進化を調査。

すると、最も重い銀河の大きさと星質量進化は、小質量銀河の合体シナリオでよく再現できることが分かりました。

|

| 各時代における銀河の星質量(横軸)とサイズ(縦軸)の関係を示したグラフ。 灰色の実践カーブは、たくさんの小質量銀河の合体、 点線カーブは大質量銀河の合体で期待される星質量・サイズ進化。 |

今回の研究では、すばる望遠鏡の観測で銀河の大きさをはかることが出来ました。

これらの銀河のより詳細な形を調べることで、どのように形成されたかをさらに調べることも可能になり、まだまだ観測が必要になるんですねー

そんな中、日本が国際協力で進めている口径30メートルの次世代超大型光学赤外線望遠鏡“TMT”や、NASAの次世代宇宙望遠鏡“ジェームズ・ウェッブ”の今後の活躍が期待されています。

詳細な遠方銀河の形態研究や、120億光年を超える遠方宇宙の観測… どんな発見があるのか楽しみですね。

こちらの記事もどうぞ

大質量な楕円銀河の作られ方