12月6日に地球帰還予定の小惑星探査機“はやぶさ2”。

イオンエンジンがまだまだ使用可能な状態なので、拡張ミッションにより別の天体を目指すことが決まっています。

拡張ミッションで目指す天体は、多くの候補から2案にまで絞られていて今秋までに決定するようです。

“はやぶさ2”は拡張ミッションへ

“はやぶさ2”は12月6日に地球に帰還すると、小惑星“りゅうぐう”のサンプルが入っているカプセルを分離。

これで、“はやぶさ2”のミッションはすべて完了になるはずでした。

ただ、カプセル分離後の“はやぶさ2”には、約55%もイオンエンジンの燃料が残っていて、イオンエンジンが設計寿命に達するまで6000時間ほどあります。

このことからJAXAではイオンエンジンが使用可能と判断。

“はやぶさ2”は地球に着陸するとなくエスケープ軌道に入り、拡張ミッションのため別の天体を目指すことになります。

拡張ミッションを実施する場合、必要になるのが追加の運用経費です。

ただ、新規のミッションを立ち上げることを考えれば、はるかに低予算で科学的成果を得ることが期待できるんですねー

初期のミッションは達成済みなので、“はやぶさ2”は失敗を恐れずに拡張ミッションにチャレンジできるわけです。

どんな天体を目指すべきか

拡張ミッション自体は珍しいことではありません。

NASAの彗星探査機“スターダスト”はヴィルト第2彗星からサンプルを持ち帰り、その後テンペル第1彗星に向かい追加の探査を実施しています。

では、“はやぶさ2”はどの天体に向かえばいいのでしょうか?

目指す天体の基準になるのは、“到達できる天体”と“その天体に行く意義”になります。

地球帰還後の“はやぶさ2”には、イオンエンジンの燃料・設計寿命ともに余裕があります。

なので、残りの燃料で到達できる天体が対象になり、軌道によって探査機が受ける熱や発電量が大きく変わってくることにも考慮が必要です。

また、せっかく別の天体に到達しても、新しい発見が期待できないと意味がありません。

そこで重要になってくるのが、まだ誰も探査したことがない天体など、科学的な面白さがあるもの。

“リュウグウ”用に設計された観測装置で十分な観測ができるかどうかもポイントになってきます。

目標天体の絞り込みと探査の方法

天体の探査方法には、天体のそばを通過しながら観測を行う“フライバイ”と天体と速度を合わせて天体の近傍に長時間滞在する“ランデブー”があります。

フライバイの方が軌道設計は容易になります。

ただ、“はやぶさ2”はもともとランデブー探査向けの設計になっているので、拡張ミッションはまずランデブーを優先するようです。

すでに決まっているのは、地球帰還時の“はやぶさ2”がスイングバイによって地球公転軌道の内側に向かうこと。

ここから先、イオンエンジンによる軌道制御と地球と金星によるスイングバイを利用して到達可能な天体を探してみると、地球軌道を通過する約1万8002個の小惑星や彗星の中から、354天体が残りました。

目標天体選定の条件は、なるべく燃料を節約し、早く到達できることです。

到達は早い天体で2026年末。

ただ、探査機の設計寿命を大きく超えての運用になるので、到達の期限は2031年末までとしています。

この他、太陽から遠すぎないこと、軌道がよく分かっていることなどを制約条件として、さらに目標天体の絞り込みを実施。

その結果、残ったのが“2001 AV43”と“1998 KY26”という小惑星でした。

“2001 AV43”に向かう場合の到達予定は2029年11月。

2024年8月に金星の重力を利用したスイングバイ、その後2回の地球スイングバイを行う予定です。

金星スイングバイ時、すでに金星探査機“あかつき”の延長運用フェーズは終了しているので、このタイミングで観測が行えれば“あかつき”のデータを補完できる可能性があります。

一方、“1998 KY26”に向かう場合の到達予定は2031年7月。

2026年7月に別の小惑星“2001 CC21”をフライバイ観測してから、2回の地球スイングバイを行う予定です。

ミッション期間はやや長くなりますが、2つの小惑星の観測が可能になります。

さらに、注目すべき点は、“1998 KY26”が“リュウグウ”と同じC型小惑星の可能性があること。

そう、探査では“はやぶさ2”の観測装置を最大限に活用できるわけです。

この2つの小惑星以外に、火星を何度もフライバイ観測する案や、金星をフライバイ観測した後に木星へ向かう案もあったそうです。

でも、“はやぶさ2”の太陽電池で活動できるのは火星軌道までなので、木星に行けたとしても着いた頃には電池切れで観測ができない状態…

火星以遠は日本にとって未踏の領域、興味深い案ではありますね。

拡張ミッションは、到達までに、さらに10年前後の長い年月がかかります。

地球帰還時で打ち上げからすでに6年経過している“はやぶさ2”。

過酷な宇宙空間での長旅に耐えられるのか、拡張ミッションは寿命とのシビアな戦いになりそうです。

それでも、“はやぶさ2”は“リュウグウ”でのミッションを達成済み。

失敗を恐れずに拡張ミッションにチャレンジできるので、目標天体に辿り着けただけでもラッキーと考えて応援しましょう。

こちらの記事もどうぞ

イオンエンジンがまだまだ使用可能な状態なので、拡張ミッションにより別の天体を目指すことが決まっています。

拡張ミッションで目指す天体は、多くの候補から2案にまで絞られていて今秋までに決定するようです。

|

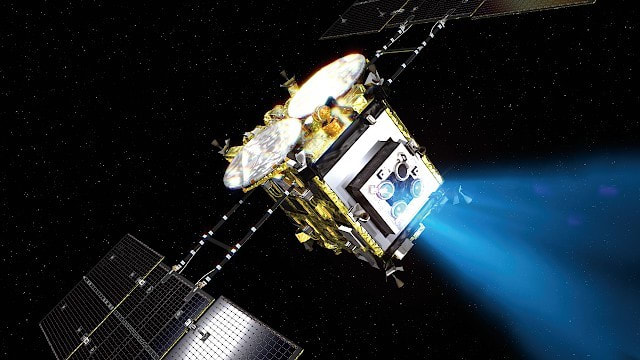

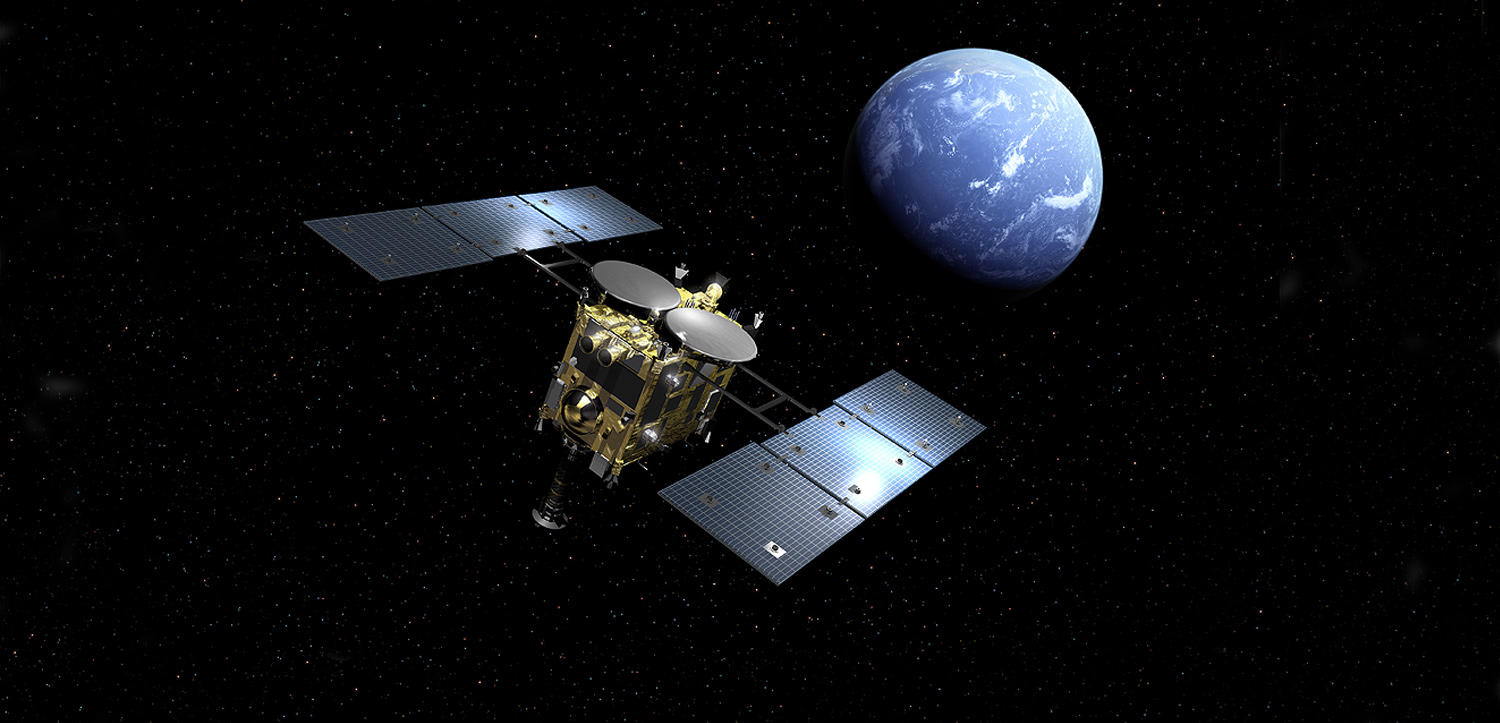

| “はやぶさ”の後継機として小惑星“リュウグウ”からのサンプルリターンを行う小惑星探査機“はやぶさ2”。(Credit: JAXA) |

“はやぶさ2”は拡張ミッションへ

“はやぶさ2”は12月6日に地球に帰還すると、小惑星“りゅうぐう”のサンプルが入っているカプセルを分離。

これで、“はやぶさ2”のミッションはすべて完了になるはずでした。

ただ、カプセル分離後の“はやぶさ2”には、約55%もイオンエンジンの燃料が残っていて、イオンエンジンが設計寿命に達するまで6000時間ほどあります。

イオンエンジンの設計寿命は1万4000時間。帰還までの累積の運転時間は7000~8000時間ほどで、地上試験では6万時間以上の運転も達成している。

このことからJAXAではイオンエンジンが使用可能と判断。

“はやぶさ2”は地球に着陸するとなくエスケープ軌道に入り、拡張ミッションのため別の天体を目指すことになります。

拡張ミッションを実施する場合、必要になるのが追加の運用経費です。

ただ、新規のミッションを立ち上げることを考えれば、はるかに低予算で科学的成果を得ることが期待できるんですねー

初期のミッションは達成済みなので、“はやぶさ2”は失敗を恐れずに拡張ミッションにチャレンジできるわけです。

どんな天体を目指すべきか

拡張ミッション自体は珍しいことではありません。

NASAの彗星探査機“スターダスト”はヴィルト第2彗星からサンプルを持ち帰り、その後テンペル第1彗星に向かい追加の探査を実施しています。

では、“はやぶさ2”はどの天体に向かえばいいのでしょうか?

目指す天体の基準になるのは、“到達できる天体”と“その天体に行く意義”になります。

地球帰還後の“はやぶさ2”には、イオンエンジンの燃料・設計寿命ともに余裕があります。

なので、残りの燃料で到達できる天体が対象になり、軌道によって探査機が受ける熱や発電量が大きく変わってくることにも考慮が必要です。

また、せっかく別の天体に到達しても、新しい発見が期待できないと意味がありません。

そこで重要になってくるのが、まだ誰も探査したことがない天体など、科学的な面白さがあるもの。

“リュウグウ”用に設計された観測装置で十分な観測ができるかどうかもポイントになってきます。

目標天体の絞り込みと探査の方法

天体の探査方法には、天体のそばを通過しながら観測を行う“フライバイ”と天体と速度を合わせて天体の近傍に長時間滞在する“ランデブー”があります。

フライバイの方が軌道設計は容易になります。

ただ、“はやぶさ2”はもともとランデブー探査向けの設計になっているので、拡張ミッションはまずランデブーを優先するようです。

すでに決まっているのは、地球帰還時の“はやぶさ2”がスイングバイによって地球公転軌道の内側に向かうこと。

ここから先、イオンエンジンによる軌道制御と地球と金星によるスイングバイを利用して到達可能な天体を探してみると、地球軌道を通過する約1万8002個の小惑星や彗星の中から、354天体が残りました。

|

| 第一段階の絞り込み。(Credit: JAXA) |

到達は早い天体で2026年末。

ただ、探査機の設計寿命を大きく超えての運用になるので、到達の期限は2031年末までとしています。

この他、太陽から遠すぎないこと、軌道がよく分かっていることなどを制約条件として、さらに目標天体の絞り込みを実施。

その結果、残ったのが“2001 AV43”と“1998 KY26”という小惑星でした。

|

| 最後に残った2つの探査案。左が“2001 AV43”、右が“1998 KY26”。(Credit: JAXA) |

2024年8月に金星の重力を利用したスイングバイ、その後2回の地球スイングバイを行う予定です。

金星スイングバイ時、すでに金星探査機“あかつき”の延長運用フェーズは終了しているので、このタイミングで観測が行えれば“あかつき”のデータを補完できる可能性があります。

一方、“1998 KY26”に向かう場合の到達予定は2031年7月。

2026年7月に別の小惑星“2001 CC21”をフライバイ観測してから、2回の地球スイングバイを行う予定です。

ミッション期間はやや長くなりますが、2つの小惑星の観測が可能になります。

さらに、注目すべき点は、“1998 KY26”が“リュウグウ”と同じC型小惑星の可能性があること。

そう、探査では“はやぶさ2”の観測装置を最大限に活用できるわけです。

この2つの小惑星以外に、火星を何度もフライバイ観測する案や、金星をフライバイ観測した後に木星へ向かう案もあったそうです。

でも、“はやぶさ2”の太陽電池で活動できるのは火星軌道までなので、木星に行けたとしても着いた頃には電池切れで観測ができない状態…

火星以遠は日本にとって未踏の領域、興味深い案ではありますね。

拡張ミッションは、到達までに、さらに10年前後の長い年月がかかります。

地球帰還時で打ち上げからすでに6年経過している“はやぶさ2”。

過酷な宇宙空間での長旅に耐えられるのか、拡張ミッションは寿命とのシビアな戦いになりそうです。

それでも、“はやぶさ2”は“リュウグウ”でのミッションを達成済み。

失敗を恐れずに拡張ミッションにチャレンジできるので、目標天体に辿り着けただけでもラッキーと考えて応援しましょう。

こちらの記事もどうぞ