太陽を始めとする恒星(星)は、材料となる分子ガスが雲のように集まった分子雲の中でも、特に分子ガスの密度の高い場所“分子雲コア”で生まれます。

その星が生まれつつある分子雲コアで、外部から星の材料となるガスが追加で流れ込む構造が、最近の観測から見つかっています。

このような構造は“ストリーマー”と呼ばれています。

最近の研究からは、太陽系の形成段階においてもストリーマーが存在していた可能性が指摘されていて、その研究の重要性が認識され始めています。

ストリーマーは、最終的に出来上がる星や惑星の化学組成に大きく影響すると考えられます。

このことからもストリーマーを調べることは、生命を育む惑星系環境がどのように形成されるかを調べる上でも重要なことと言えます。

今回の研究では、太陽と同程度の質量の星が生まれているペルセウス領域のクラス0原始星候補天体(※1)の一つ“Per-emb-2”に着目。

“Per-emb-2”では、フランスのNOEMA干渉計(※2)による観測が先行して実施されていて、ストリーマーが発見されていました。

でも、ストリーマーの元となるガスがどこから流れ込んできているのか? という、その起源についてはよく分かっていませんでした。

原始星のストリーマーに流れ込むガスの起源

今回の研究では、“Per-emb-2”原始星のストリーマーに流れ込むガスを見つけて調査するため、野辺山45メートル望遠鏡を用いて観測を実施しています。

観測に用いられたのは、“広い範囲の分子ガスの分布を調べる”ことを得意とする野辺山45メートル望遠鏡に搭載された“FOREST”と“Z45”と名付けられた2つの受信機。

これらの受信機により、4種類の炭素鎖分子(※3)(HC3N、HC5N、CCS、CCH)の観測を新たに行っています。

観測では、ストリーマーが見られる原始星の北側を広くカバーするマップを取得。

図1は、観測で得られた様々な炭素鎖分子の空間分布を示しています。

その結果分かったのは、ストリーマー(図中1番の塊)の周りに、2つのガスの塊(コア)があること。

さらに、電波観測で得られたスペクトルの速度解析により、3番目のコアが、ストリーマー(1番のコア)に向かって流れてきていることが分かり、これがストリーマーの起源(=リザーバー)だと同定されました。

このリザーバーのサイズは、典型的な星なし分子雲コアに対応しています。

2番目のコアも今回新たに発見されましたが、“Per-emd-2”原始星との関係は現段階では分かっておらず、今後さらに研究を進める必要があることも分かりました。

ストリーマーとリザーバーの物理環境と化学環境

また、研究グループでは、アメリカ・ウエストバージニア州のロバート・バード・グリーンバンク100メートル望遠鏡や、スペインの“IRAM30メートル望遠鏡(ミリ波電波天文学研究所)”といった世界中の単一電波望遠鏡のデータを組み合わせ、“Per-emb-2”のストリーマーとリザーバーで検出されたHC3N,CCS,HC5Nの詳細な状態解析を実施。

これにより、ストリーマーとリザーバーの物理環境(温度・密度)と化学環境(分子の存在量)を導き出しています。

その結果分かったのは、リザーバーの物理環境が、星が生まれる前の星なし分子雲コアに類似していることでした。

さらに、観測で得られた分子種のうちCCSとHC3Nの存在量比と、化学反応ネットワークシミュレーションの結果を比較すると、リザーバーとストリーマーが化学的に非常に若い組成を持ち、どちらも同程度の化学的年齢だと分かりました。

このことは、今回同定したコアがストリーマーの材料となっていることの証拠にもなります。

観測とシミュレーションの結果を用いることで、リザーバーとストリーマーの正確な質量も導き出し、それぞれ約16M⊙(M⊙:太陽の質量、1M⊙は約1.989×1030kg)、13M⊙と計算されました。

このことから、ストリーマーとして流れ込むことができるガスの質量は、最大で約29M⊙となり、ストリーマーによる質量降着率は1年当たり約9×10-5 M⊙と導き出されています。

流れ込むガスの速度と全体のガスの量が分かると、ストリーマーの寿命が計算できます。

仮に、リザーバーにあるガスがすべて“Per-emb-2”原始星に流れ込むと仮定すると、20万年はストリーマーによるガスの流入が続くと見積もられ、これはクラスI原始星(※4)段階が終わる頃に対応します。

つまり、惑星系の化学的環境は、星の誕生が始まる最初の段階で決まっているのではなく、星の成長が止まるギリギリまで変わり続けるということです。

そうすると、地球に生命が誕生したのは、最初から運命的に決まっていたのではなく、偶然の結果と思えてきます。

今後、研究グループでは南米チリのアルマ望遠鏡を用いることで、ガスが流れ込んでいる場所で化学組成が変えられている現場をとらえたいと考えているようです。

こちらの記事もどうぞ

その星が生まれつつある分子雲コアで、外部から星の材料となるガスが追加で流れ込む構造が、最近の観測から見つかっています。

このような構造は“ストリーマー”と呼ばれています。

最近の研究からは、太陽系の形成段階においてもストリーマーが存在していた可能性が指摘されていて、その研究の重要性が認識され始めています。

ストリーマーは、最終的に出来上がる星や惑星の化学組成に大きく影響すると考えられます。

このことからもストリーマーを調べることは、生命を育む惑星系環境がどのように形成されるかを調べる上でも重要なことと言えます。

今回の研究では、太陽と同程度の質量の星が生まれているペルセウス領域のクラス0原始星候補天体(※1)の一つ“Per-emb-2”に着目。

“Per-emb-2”では、フランスのNOEMA干渉計(※2)による観測が先行して実施されていて、ストリーマーが発見されていました。

でも、ストリーマーの元となるガスがどこから流れ込んできているのか? という、その起源についてはよく分かっていませんでした。

※1.クラス0原始星候補天体は、原始星に特有の双極分子流が観測されるため、濃い分子ガスの中に埋もれていて、形成途中の若い星と考えられている。

※2.NOEMA電波干渉計(NOrthern Extended Millimeter Array)は、フランス国立科学研究センター(CNRS)とフランス国立天文学研究所(IRAM)が共同で運営している電波干渉計。電波干渉計は複数の電波望遠鏡の観測データを合成して、一つの観測データとして扱う手法。口径の大きい電波望遠鏡を使うのと同様の性能を得ることができる。

この研究は、国立天文台、ドイツのマックス・プランク地球外物理学研究所(MPE)、大妻女子大学などのメンバーで構成された国際研究グループが進めています。

本研究の成果は、2024年4月17日発行の“The Astrophysical Journal”に“The Reservoir of the Per-emb-2 Streamer”として掲載されました。

※2.NOEMA電波干渉計(NOrthern Extended Millimeter Array)は、フランス国立科学研究センター(CNRS)とフランス国立天文学研究所(IRAM)が共同で運営している電波干渉計。電波干渉計は複数の電波望遠鏡の観測データを合成して、一つの観測データとして扱う手法。口径の大きい電波望遠鏡を使うのと同様の性能を得ることができる。

この研究は、国立天文台、ドイツのマックス・プランク地球外物理学研究所(MPE)、大妻女子大学などのメンバーで構成された国際研究グループが進めています。

本研究の成果は、2024年4月17日発行の“The Astrophysical Journal”に“The Reservoir of the Per-emb-2 Streamer”として掲載されました。

|

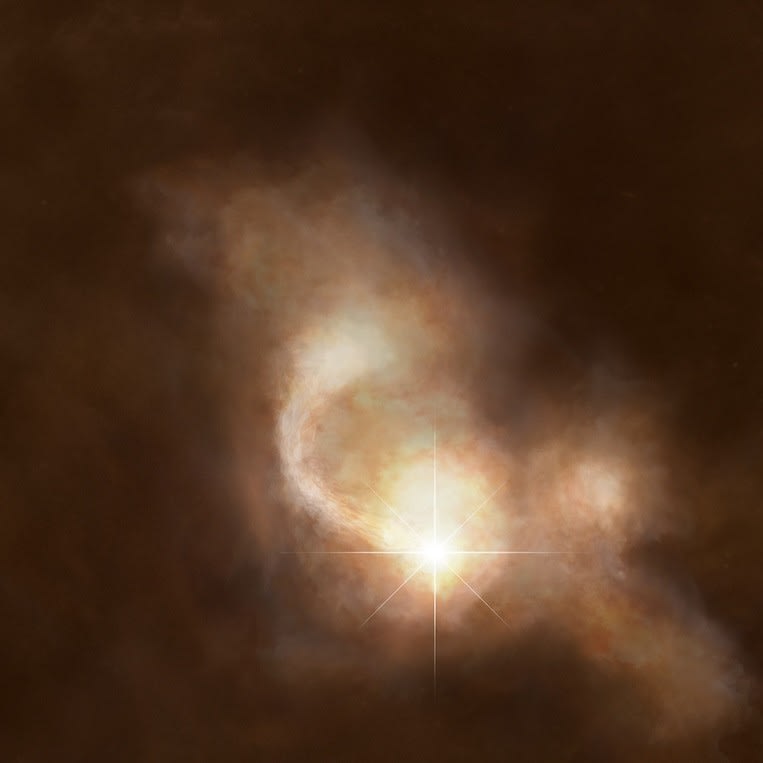

| 図1.周囲のリザーバーから、星形成ストリーマーへガスが流れ込む様子のイメージ図。(Credit: 国立天文台) |

原始星のストリーマーに流れ込むガスの起源

今回の研究では、“Per-emb-2”原始星のストリーマーに流れ込むガスを見つけて調査するため、野辺山45メートル望遠鏡を用いて観測を実施しています。

観測に用いられたのは、“広い範囲の分子ガスの分布を調べる”ことを得意とする野辺山45メートル望遠鏡に搭載された“FOREST”と“Z45”と名付けられた2つの受信機。

これらの受信機により、4種類の炭素鎖分子(※3)(HC3N、HC5N、CCS、CCH)の観測を新たに行っています。

※3.炭素鎖分子とは、炭素原子が二重結合や三重結合などで連なった星間空間特有の分子。現在までに130種類以上発見されている。

観測の目的は、ストリーマーの起源を見つけ、ストリーマー自身とその起源の正確な質量を調べること、どれくらいの歳月に渡ってガスが流入し続けているのかを解明することでした。観測では、ストリーマーが見られる原始星の北側を広くカバーするマップを取得。

図1は、観測で得られた様々な炭素鎖分子の空間分布を示しています。

その結果分かったのは、ストリーマー(図中1番の塊)の周りに、2つのガスの塊(コア)があること。

さらに、電波観測で得られたスペクトルの速度解析により、3番目のコアが、ストリーマー(1番のコア)に向かって流れてきていることが分かり、これがストリーマーの起源(=リザーバー)だと同定されました。

このリザーバーのサイズは、典型的な星なし分子雲コアに対応しています。

2番目のコアも今回新たに発見されましたが、“Per-emd-2”原始星との関係は現段階では分かっておらず、今後さらに研究を進める必要があることも分かりました。

ストリーマーとリザーバーの物理環境と化学環境

また、研究グループでは、アメリカ・ウエストバージニア州のロバート・バード・グリーンバンク100メートル望遠鏡や、スペインの“IRAM30メートル望遠鏡(ミリ波電波天文学研究所)”といった世界中の単一電波望遠鏡のデータを組み合わせ、“Per-emb-2”のストリーマーとリザーバーで検出されたHC3N,CCS,HC5Nの詳細な状態解析を実施。

これにより、ストリーマーとリザーバーの物理環境(温度・密度)と化学環境(分子の存在量)を導き出しています。

その結果分かったのは、リザーバーの物理環境が、星が生まれる前の星なし分子雲コアに類似していることでした。

さらに、観測で得られた分子種のうちCCSとHC3Nの存在量比と、化学反応ネットワークシミュレーションの結果を比較すると、リザーバーとストリーマーが化学的に非常に若い組成を持ち、どちらも同程度の化学的年齢だと分かりました。

このことは、今回同定したコアがストリーマーの材料となっていることの証拠にもなります。

観測とシミュレーションの結果を用いることで、リザーバーとストリーマーの正確な質量も導き出し、それぞれ約16M⊙(M⊙:太陽の質量、1M⊙は約1.989×1030kg)、13M⊙と計算されました。

このことから、ストリーマーとして流れ込むことができるガスの質量は、最大で約29M⊙となり、ストリーマーによる質量降着率は1年当たり約9×10-5 M⊙と導き出されています。

流れ込むガスの速度と全体のガスの量が分かると、ストリーマーの寿命が計算できます。

仮に、リザーバーにあるガスがすべて“Per-emb-2”原始星に流れ込むと仮定すると、20万年はストリーマーによるガスの流入が続くと見積もられ、これはクラスI原始星(※4)段階が終わる頃に対応します。

※4.クラスI原始星では、分子雲コアに深く埋もれていて星間減光が数10等以上、物質降着が活発で、双極分子流などの質量放出現象も普遍的にみられる。

この結果が意味しているのは、濃いガスの中で長い時間をかけて星が成長している間も、“化学的にフレッシュなガス”が外部から流れ込み続け、絶えず化学的特徴を変え続けることでした。つまり、惑星系の化学的環境は、星の誕生が始まる最初の段階で決まっているのではなく、星の成長が止まるギリギリまで変わり続けるということです。

そうすると、地球に生命が誕生したのは、最初から運命的に決まっていたのではなく、偶然の結果と思えてきます。

今後、研究グループでは南米チリのアルマ望遠鏡を用いることで、ガスが流れ込んでいる場所で化学組成が変えられている現場をとらえたいと考えているようです。

こちらの記事もどうぞ