天の川銀河にある恒星の約半数は、2個以上の星が互いを回り合う“連星系”として生まれることが知られていて、これまでに見つかっている太陽系外惑星でも、2個以上の太陽を持つものはいくつも存在しています。

私たちの太陽は一匹狼ですが、太陽のような多くの恒星が似たような恒星の周りを回っているのがよく見られるんですねー

ブラックホールも、しばしば互いの周りを回っていることがあります。

その中で非常に珍しい組み合わせの一つが、太陽のような恒星と中性子星と呼ばれる死んだ恒星の組み合わせです。

今回の研究では、太陽のような恒星の周りを公転している21個の中性子星らしきものを見つけています。

中性子星は、太陽よりも数十倍重い星が、その一生の最期に超新星爆発(II型超新星爆発)を起こすことで残される、強大な重力を持つ天体。

単体では非常に暗いので、通常は直接検出することはできません。

でも、中性子星が太陽のような恒星の周りを公転すると、中性子星の重力で恒星が引っ張られ前後にズレる原因となります。

このズレによる位置と速度の変化から、中性子星の存在を検出することができる訳です。

そこで、本研究では、暗い中性子星の集団を検出するために、ヨーロッパ宇宙機関のガイア・ミッションのデータを使用し特徴的なズレを検出しました。

“ガイア”は、可視光線の波長帯で観測を行い、10憶個以上の天の川銀河の恒星の位置と速度を三角測量の原理に基づいて測定しているので、非常に珍しい天体でも発見できたようです。

形成されることが非常に難しい連星系

中性子星は、太陽質量の約8倍以上の質量を持つ大質量星が、その一生の最期に超新星爆発(II型超新星爆発)を起こすことで残される、強大な重力を持つ天体です。

一方、太陽型恒星は、太陽程度の質量を持つ恒星で、その寿命は大質量星に比べてるとはるかに長いものになります。

この質量と寿命の違いが、中性子星と太陽型恒星の連星系形成を困難にしています。

大質量星は、その進化の過程で赤色巨星と呼ばれる巨大な星へと変化します。

この時、もし大質量星が連星系を形成していると、伴星である太陽型恒星は、赤色巨星の膨張した外層に飲み込まれる可能性があるんですねー

飲み込まれた太陽型恒星は、赤色巨星の外層との摩擦によってエネルギーを喪失。

最終的には、赤色巨星の中心核に落下することも考えられます。

その後、赤色巨星が超新星爆発を起こすと、莫大なエネルギーが放出され、周囲に衝撃波が伝搬します。

この衝撃波は、伴星である太陽型恒星に大きな影響を与え、連星系を破壊する可能性もあります。

これまでの理論では、この超新星爆発によって中性子星は高速で吹き飛ばされ、太陽型恒星は反対方向に放出されると考えられます。

このような理由から、中性子星と太陽型恒星による連星系は、形成されることが非常に難しいと考えられてきました。

実際に、これまで発見された中性子星の多くは、単独で存在しているか、白色矮星やパルサー(中性子星の一種)などのコンパクトな天体との連星系を形成していることがほとんどでした。

天の川銀河の精密な3次元マップ作り

ガイア・ミッションは、ヨーロッパ宇宙機関が主導する天体観測プロジェクトで、その目的は天の川銀河の精密な3次元マップを作ることです。

位置天文衛星“ガイア”により、天の川銀河内の数十億個の星の位置、距離、運動を高精度で測定し記録しています。

このミッションでは、可視光線の波長帯で観測を行い、10憶個以上の天の川銀河の恒星の位置と速度を三角測量の原理に基づいて測定。

測定精度は10マイクロ秒角(1度の1/60の1/60の1/10マンの角度)で、これは地球から月面の1円玉を数えられる精度になります。

ガイア・ミッションでは、星の位置を長期間にわたって精密に測定することで、その星の周りを公転する惑星の重力で、恒星が引っ張られることによる、わずかな“ふらつき”から惑星の存在を検出しています。

この手法は、質量の大きな天体ほど、伴星に与える影響が大きいので、検出しやすいという特徴があります。

中性子星は太陽質量の約1.4倍という非常に大きな質量を持っているので、伴星の太陽型恒星に大きな“ふらつき”を与えることになり、中性子星の検出が可能となる訳です。

太陽型恒星の周りを公転している天体が中性子星だとする理由

このような手法によりガイア・ミッションからは、太陽型恒星の周りを公転している可能性のある天体が多数発見されています。

これらの候補天体に対しては、地上の望遠鏡を用いた分光観測が行われ、その正体が詳しく調べられています。

分光観測では、星の光をスペクトルに分解することで、その星の速度や化学組成、最小質量、公転周期などを調べることができます。

その結果、候補天体の質量が白色矮星の上限に近いことが分かりました。

このことが示唆しているのは、候補天体が中性子星であること。

なぜなら、中性子星は白色矮星よりもはるかに密度が高く、質量が大きいからです。

さらに、連星系における天体間の距離が、平均して太陽の大きさの約300倍もあること。

このような広い連星系は、中性子星誕生時の超新星爆発で中性子星と太陽型恒星が反対方向に飛び去る、という予測と一致します。

また、目に見えない天体というのも中性子星の条件に一致していました。

言い換えれば、白色矮星にしては質量が大きすぎる、広い連星系、他の種類の天体であることを示す光を放っていない、という理由から

中性子星と太陽型恒星の連星系であることが確認されたという訳です。

研究チームでは、ガイア・ミッションの観測データ“DR3(Data Release 3)”を用いて、太陽型恒星の周りを公転していると考えられる21個の中性子星候補を発見。

これらの候補天体は、いずれも太陽から約1キロパーセク(約3260光年)以内の距離に位置し、公転周期は100日から1000日と比較的長いことが分かっています。

連星系が破壊されない超新星爆発

ガイア・ミッションによる中性子星と太陽型恒星の連星系の発見は、これまでの連星系の進化モデルに再考を迫るものです。

それは、これまでの理論では、超新星爆発によって連星系は破壊されると考えられてきたからです。

でも、今回の発見は、必ずしもそうではないことを示唆していました。

それでは、連星系が破壊されない超新星爆発は存在するのでしょうか?

それには、超新星爆発が必ずしも球対象ではなく、非対称な爆発が起こる必要がありそうです。

非対称な爆発が起こると、中性子星は特定の方向に偏った速度で吹き飛ばされることになります。

もし、この速度が適切な方向と大きさであれば、中性子星は太陽型恒星との重力的な結合を維持するはずです。

そう、連星系として存続することが可能になるんですねー

また、超新星爆発が起こる前に、大質量星から大量の物質が放出される可能性もあります。

この物質放出は、連星系の軌道に影響を与え、超新星爆発後も連星系が存続する確率を高める可能性があります。

広い軌道を持つ連星中性子星の研究は、まだ始まったばかりです。

ガイア・ミッションによる観測は今後も継続されていくので、中性子星、そして宇宙進化における連星系の役割について、さらなる理解が進むことが期待されます。

こちらの記事もどうぞ

私たちの太陽は一匹狼ですが、太陽のような多くの恒星が似たような恒星の周りを回っているのがよく見られるんですねー

ブラックホールも、しばしば互いの周りを回っていることがあります。

その中で非常に珍しい組み合わせの一つが、太陽のような恒星と中性子星と呼ばれる死んだ恒星の組み合わせです。

今回の研究では、太陽のような恒星の周りを公転している21個の中性子星らしきものを見つけています。

中性子星は、太陽よりも数十倍重い星が、その一生の最期に超新星爆発(II型超新星爆発)を起こすことで残される、強大な重力を持つ天体。

単体では非常に暗いので、通常は直接検出することはできません。

でも、中性子星が太陽のような恒星の周りを公転すると、中性子星の重力で恒星が引っ張られ前後にズレる原因となります。

このズレによる位置と速度の変化から、中性子星の存在を検出することができる訳です。

そこで、本研究では、暗い中性子星の集団を検出するために、ヨーロッパ宇宙機関のガイア・ミッションのデータを使用し特徴的なズレを検出しました。

“ガイア”は、可視光線の波長帯で観測を行い、10憶個以上の天の川銀河の恒星の位置と速度を三角測量の原理に基づいて測定しているので、非常に珍しい天体でも発見できたようです。

この研究はカリフォルニア工科大学のKareem El-Badryさんを中心とする研究チームが進めています。

本研究の詳細は、“The Open Journal for Astrophysics”誌に“A population of neutron star candidates in wide orbits from Gaia astrometry”として掲載されました。DOI: 10.33232/001c.121261

本研究の詳細は、“The Open Journal for Astrophysics”誌に“A population of neutron star candidates in wide orbits from Gaia astrometry”として掲載されました。DOI: 10.33232/001c.121261

形成されることが非常に難しい連星系

中性子星は、太陽質量の約8倍以上の質量を持つ大質量星が、その一生の最期に超新星爆発(II型超新星爆発)を起こすことで残される、強大な重力を持つ天体です。

一方、太陽型恒星は、太陽程度の質量を持つ恒星で、その寿命は大質量星に比べてるとはるかに長いものになります。

この質量と寿命の違いが、中性子星と太陽型恒星の連星系形成を困難にしています。

大質量星は、その進化の過程で赤色巨星と呼ばれる巨大な星へと変化します。

この時、もし大質量星が連星系を形成していると、伴星である太陽型恒星は、赤色巨星の膨張した外層に飲み込まれる可能性があるんですねー

飲み込まれた太陽型恒星は、赤色巨星の外層との摩擦によってエネルギーを喪失。

最終的には、赤色巨星の中心核に落下することも考えられます。

その後、赤色巨星が超新星爆発を起こすと、莫大なエネルギーが放出され、周囲に衝撃波が伝搬します。

この衝撃波は、伴星である太陽型恒星に大きな影響を与え、連星系を破壊する可能性もあります。

これまでの理論では、この超新星爆発によって中性子星は高速で吹き飛ばされ、太陽型恒星は反対方向に放出されると考えられます。

このような理由から、中性子星と太陽型恒星による連星系は、形成されることが非常に難しいと考えられてきました。

実際に、これまで発見された中性子星の多くは、単独で存在しているか、白色矮星やパルサー(中性子星の一種)などのコンパクトな天体との連星系を形成していることがほとんどでした。

天の川銀河の精密な3次元マップ作り

ガイア・ミッションは、ヨーロッパ宇宙機関が主導する天体観測プロジェクトで、その目的は天の川銀河の精密な3次元マップを作ることです。

位置天文衛星“ガイア”により、天の川銀河内の数十億個の星の位置、距離、運動を高精度で測定し記録しています。

このミッションでは、可視光線の波長帯で観測を行い、10憶個以上の天の川銀河の恒星の位置と速度を三角測量の原理に基づいて測定。

測定精度は10マイクロ秒角(1度の1/60の1/60の1/10マンの角度)で、これは地球から月面の1円玉を数えられる精度になります。

ガイア・ミッションでは、星の位置を長期間にわたって精密に測定することで、その星の周りを公転する惑星の重力で、恒星が引っ張られることによる、わずかな“ふらつき”から惑星の存在を検出しています。

この手法は、質量の大きな天体ほど、伴星に与える影響が大きいので、検出しやすいという特徴があります。

中性子星は太陽質量の約1.4倍という非常に大きな質量を持っているので、伴星の太陽型恒星に大きな“ふらつき”を与えることになり、中性子星の検出が可能となる訳です。

太陽型恒星の周りを公転している天体が中性子星だとする理由

このような手法によりガイア・ミッションからは、太陽型恒星の周りを公転している可能性のある天体が多数発見されています。

これらの候補天体に対しては、地上の望遠鏡を用いた分光観測が行われ、その正体が詳しく調べられています。

分光観測では、星の光をスペクトルに分解することで、その星の速度や化学組成、最小質量、公転周期などを調べることができます。

その結果、候補天体の質量が白色矮星の上限に近いことが分かりました。

このことが示唆しているのは、候補天体が中性子星であること。

なぜなら、中性子星は白色矮星よりもはるかに密度が高く、質量が大きいからです。

さらに、連星系における天体間の距離が、平均して太陽の大きさの約300倍もあること。

このような広い連星系は、中性子星誕生時の超新星爆発で中性子星と太陽型恒星が反対方向に飛び去る、という予測と一致します。

また、目に見えない天体というのも中性子星の条件に一致していました。

言い換えれば、白色矮星にしては質量が大きすぎる、広い連星系、他の種類の天体であることを示す光を放っていない、という理由から

中性子星と太陽型恒星の連星系であることが確認されたという訳です。

研究チームでは、ガイア・ミッションの観測データ“DR3(Data Release 3)”を用いて、太陽型恒星の周りを公転していると考えられる21個の中性子星候補を発見。

これらの候補天体は、いずれも太陽から約1キロパーセク(約3260光年)以内の距離に位置し、公転周期は100日から1000日と比較的長いことが分かっています。

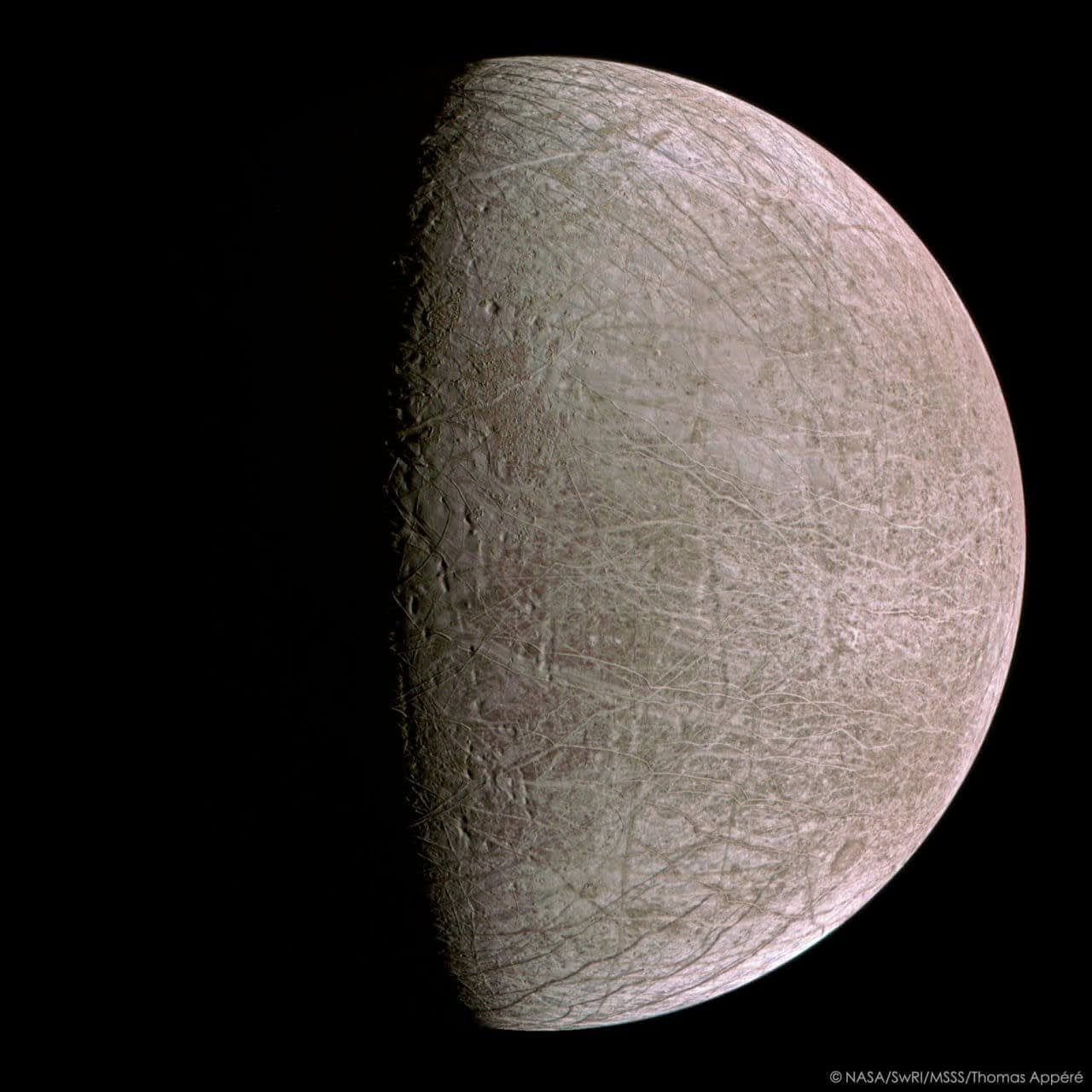

| 大質量のコンパクトな中性子星が、より大きな太陽型恒星の周りを回っている連星系の動画。この高密度な中性子星の強い重力は、よりコンパクトなブラックホールの周りで起こるのと同じように、周りの空の見え方を歪ませる大きなゆがみ効果を生み出す。(Credit: Caltech/R. Hurt (IPAC)) |

連星系が破壊されない超新星爆発

ガイア・ミッションによる中性子星と太陽型恒星の連星系の発見は、これまでの連星系の進化モデルに再考を迫るものです。

それは、これまでの理論では、超新星爆発によって連星系は破壊されると考えられてきたからです。

でも、今回の発見は、必ずしもそうではないことを示唆していました。

それでは、連星系が破壊されない超新星爆発は存在するのでしょうか?

それには、超新星爆発が必ずしも球対象ではなく、非対称な爆発が起こる必要がありそうです。

非対称な爆発が起こると、中性子星は特定の方向に偏った速度で吹き飛ばされることになります。

もし、この速度が適切な方向と大きさであれば、中性子星は太陽型恒星との重力的な結合を維持するはずです。

そう、連星系として存続することが可能になるんですねー

また、超新星爆発が起こる前に、大質量星から大量の物質が放出される可能性もあります。

この物質放出は、連星系の軌道に影響を与え、超新星爆発後も連星系が存続する確率を高める可能性があります。

広い軌道を持つ連星中性子星の研究は、まだ始まったばかりです。

ガイア・ミッションによる観測は今後も継続されていくので、中性子星、そして宇宙進化における連星系の役割について、さらなる理解が進むことが期待されます。

こちらの記事もどうぞ