未明から降雪、終日降り止まぬ予報に、罪悪感なくお籠もりを決めた。

中国映画、大秦賦(始皇帝の統一)をAmazonプライムで鑑賞。 これに触発されて、武田泰淳の司馬遷を読んでいる。

武田泰淳 1912年東京本郷の僧侶の息子として生誕 東大支那文学科、僧侶、左翼運動、戦時下中国体験を経て、戦後文学の旗手として重量感のある作品を表した。

代表作の一つとして初期1942年の本書 司馬遷が有る。 1942年私が生まれる7年前の太平洋戦争 真珠湾攻撃の年である。作者泰淳30歳の作品だ。

時代の違いとは云え、漢語知識や思索思弁の深さは現代の我々との隔世の感が有る。

加えて司馬遷は、漢の武帝に仕えた文官、紀元前150年~90年代の人であり、日本の同時代は弥生後期で、神話の時代にも達していない。 その時代に文字で歴史書を編纂し、学問も六派も勃興しており老荘思想もその一つだ。 日本が未だ土人の時代にだ。

武田泰淳と私たちが隔世の感を感じるのと似たような、或いはもっと隔たった中国と日本の文化文明の隔世感を味わった「司馬遷」である。

未だ読み始めて前編の司馬遷の人となりの解説部分なのであるが、著作の史記に劣らず数奇な人生を歩んだ人だと知った。 父親の大史令の地位を踏襲したが、李陵の禍の事件で武帝の怒りに触れて宮刑(腐刑)に処せられた。 これは中国歴代王朝では一般的だった後宮に仕える宦官(男性器を除かれた小吏)と同様な処置を行う死刑に次ぐ極刑である。 このような自死をも考えるような極刑とその後の蔑視と差別の中にも関わらず、古代中国の夏、殷、周、秦と漢王朝創成の歴史書130巻の史記を表した。

本編の史書編纂の下りが楽しみである。

1月28日の朝

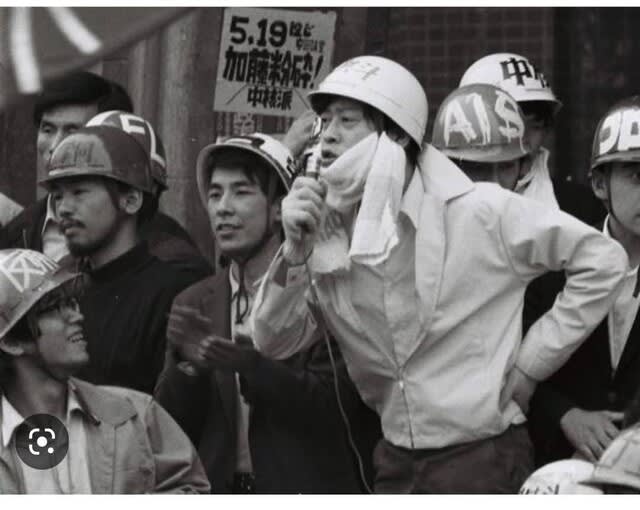

1941年まれ 1965~1970年の東大全共闘代表として活動した記録の書である。

当時全共闘運動は、ベトナム反戦運動とも関連して、日本の政治や経済界が戦争協力参加で利益を得ている事に対して、そしてそれに与する大学を糾弾して自己否定と既成体制にNonを表明するとしていた。

私にとっての同時代は、高校生時代から大学受験浪人時代に重なる。

田舎の高校とはいえ、当時の全学連の動きはそれなりの関心を集めていた。

高校2年生の時には制服反対運動が生徒会を中心に惹起したのも、時代状況と云うのだろう

大学受験を目指していた私にしてみれば、大学否定というのは当惑と云うのが正直であった。

結局は、安田攻防を始め全学封鎖等で、私の2年目の受験年の東大入試中止という事態が起こった。

もちろん私が東大を目指していた訳では無いが低偏差値の大学にも、あおりの影響は有ったであろうか???

本書で語られる様々な体験と当時の氏の心情と、その後の身の処し方や時代の変化への考え方には共感を覚えるものとして読んだ。

福島原発事故の事や戦争前夜のようなファシズム傾向の現状への憂い等、時代認識について著書を表している。

いわゆる あの「控えおろう! この紋所が目に入らぬか!」の小説である。

ついつい、引き込まれて気が付いたら鳥の鳴声であった。

先の大戦後、間もない頃書かれた時代小説だが、テレビドラマの浮薄単調な語り口とは違う、時代考証や背景、世相を煮詰めた昔日の物書きの筆力に驚嘆する。

この中の一節に、昨今の森友事件に関わる赤木さん自死を含めた騒動に、見事に符合するような語りが有ったので転載する。

物語の設定は、大阪城代の土岐伊予守(大阪の最高権力者、幕府要人)が、幕府中枢(柳沢吉保)の無体な政策(豪商淀屋の資産没収を狙った取り潰し)に抗する事無く、下級役人を弄して淀屋逮捕或いは抹殺を図り加えて、保身の為に黄門様を偽物として暗殺させようと、この謀が成就の後は証拠隠滅の為にその下級役人をも抹殺しようとしている場面である。

“” よき政治は万民をはつらつと活かしていくが、小人政治は味方までを次々に殺さねばならなくなる。

いま大阪市中へは三隊の凶兵がその小人政治の旨を含んで配置された。

誰が誰を反省させようというのでもなく、誰をよりよく活かそうというのでもない。徒労といえばこれ以上の徒労はなく、無駄といえばこれ以上の無駄もない。

しかもその費えは万民の収めた税による。万民の税を浪費して、いま、土岐伊予守は老公を薨し淀屋を潰し、成沢丹後を殺し、雨宮伊織を切ろうというのである。しかもそれが、何か天下に大切な、是非ともなさねばならぬ事のような錯覚におちいらせている。 人々をそうした錯覚に陥らせては浪費と悲劇を繰り返してゆくのが小人政治の実体なのだが・・・・””

物語設定といい、人物設定といい・・・・・・

幕府中枢(柳沢吉保)=(安??)、大阪城代(伊予守)=理財局(佐??)、城代配下与力(雨宮伊織)=理財局職員(赤??さん)

八百屋がいる。会社員がいる。平和な小さい生活を営んでいて、戦争に出るのを望まなかった者も、義務の観念に励まされたり、近所への体裁や外聞を思い患って、けなげらしく振舞って家を出て来た者なのだ。誰れだって戦争より平和を望んでいた。

国が呼び出すまで、彼らは、自分の小さい巣の中に、親や妻子と、別れることなど夢にも考えずに静穏に暮らしていた筈なのである。

1948年に発表された大佛次郎の小説”帰郷”の一節で、日本軍敗残兵が武装解除されマライ地域からシンガポールに収容されるために徒歩で行く部隊の描写である。

戦後3年目という未だ混乱の時期に書かれ、この戦争の悲惨と国家の犯罪と誤りが、皮膚感覚として認識されていた時代の文章なのだろう。

この短い文章で、市井人の置かれた当時の社会認識を象徴的に語っているように思う。

この短い文章で、市井人の置かれた当時の社会認識を象徴的に語っているように思う。

彼らは、大東亜共栄圏などや国権の拡大や満州権益やらには、何の興味や知識も持たず意識せず暮らしていたのである。そして、突然国から呼出され、人殺しを強要され、結果、異郷の泥沼のジャングルの中で極度の飢餓と疲労と自殺用の手榴弾を持たされているのである。

国は、市井人の事をかくも軽く扱うものなのである。

大佛次郎の小説等は、今はもう殆ど読まれる機会も無いのであろうが・・・

書かれていることは、現実の社会、政治状況を鑑みると、優れてリアリティを帯びてくるのである。