3月5日に行った七賢さんの酒蔵開放のレポートをお送りしています。

(イベントは12日で終了しています)

専務の北原対馬さんと 目の前を歩いていた対馬さんをガツッと捕まえて、写真を撮りました。ひとつ任務完了した気分ですヨ。おっ男前とは撮っておかないとネ。

目の前を歩いていた対馬さんをガツッと捕まえて、写真を撮りました。ひとつ任務完了した気分ですヨ。おっ男前とは撮っておかないとネ。

( 社長さんともご挨拶したんですが、ちょうど虎頭舞の演舞の前だったので写真を〜と言えなかったです。)

酒蔵開放では醸造場の見学ができますが、今回は無料の30分コースと有料の1時間コース(1000円・1日1回)がありました。

ワタシはどちらも参加したので、合わせた感じでレポートしますね。

どちらも日本酒の造り方をなぞりながら、醸造場の中を説明してもらいます。

七賢さんが大切にしているのは、やはり水。甲斐駒ケ岳からの伏流水を使って、お酒を造ります。

この水はサントリーの南アルプス天然水と水源が同じで、日本で1番流通している天然水になります。

醸造場の三階から見えた甲斐駒ケ岳。

この水を生かして、お酒にしていく。それが七賢の酒

その為になるべく北杜市で育ったお米を使っているそうです。田んぼの稲の時から同じ水を吸っているお米を使う、それが地酒の理想ですよね。

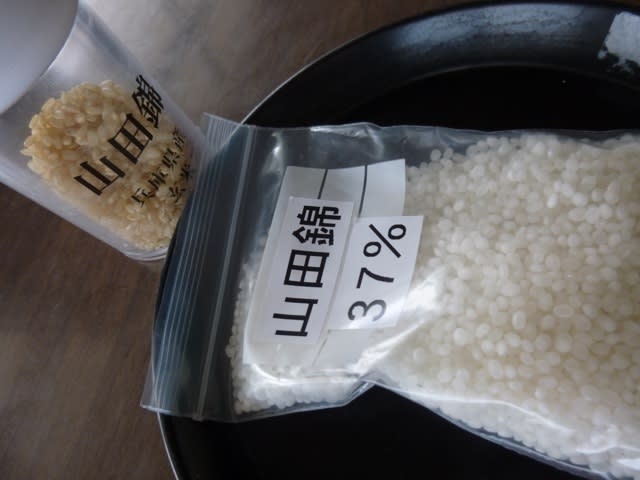

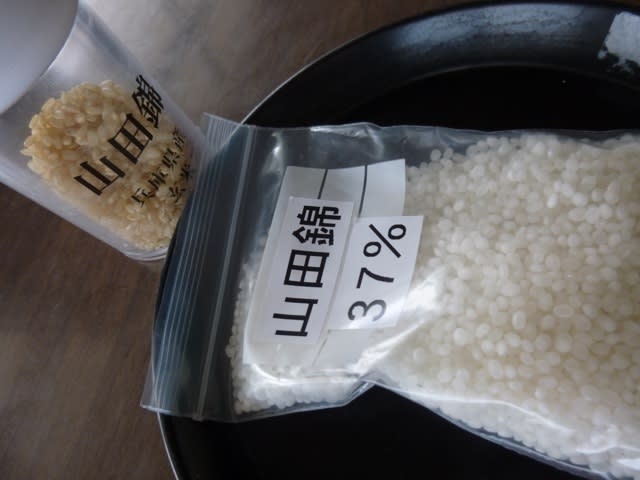

ですが吟醸酒の一部で山田錦という酒米(兵庫県産)を使っていて、これが素晴らしい田んぼで作られたすごい酒米だそうです。北杜市の酒米はまだまだ伸びしろありそうです。

茶色のお米が玄米の山田錦で、ビニール袋に入っているのが吟醸酒用に削った状態。小粒〜!

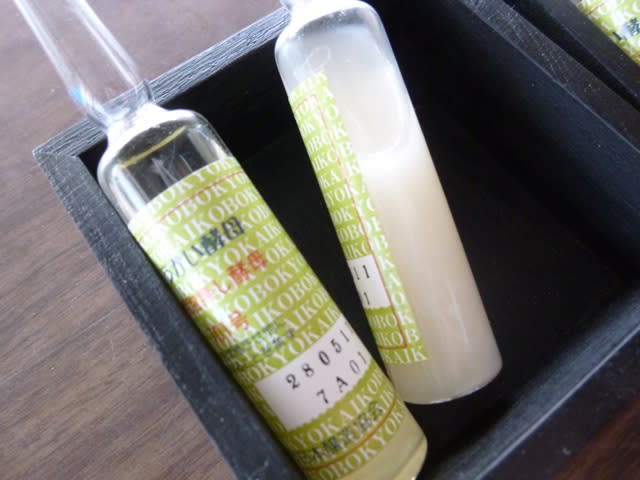

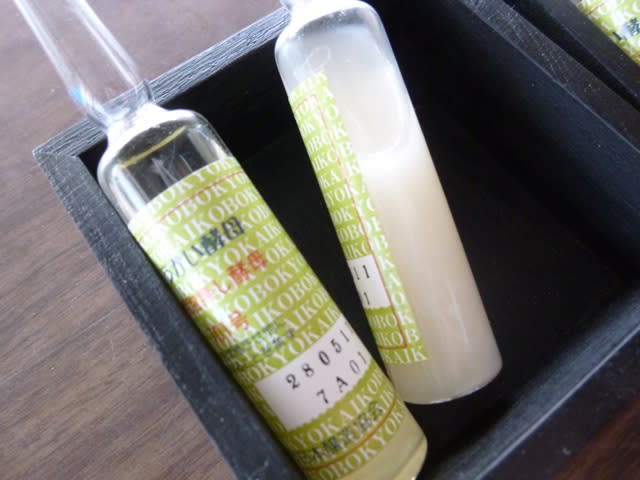

お酒を造る為の麹菌。日本酒は黄色麹で、焼酎は黒麹と白麹を使うそうです。

酵母のアンプル。こんな感じで見たの初めてです。

出来上がった麹米。試食もできました!口の中に入れて噛んでるとホワッと甘い。でも小粒すぎて食べにくい。歯に挟まりそうです。笑。

手触りはサラサラで、麹っぽさが無い。スーパーで見る麹は白カビみたいな糸でホワホワしてますが、あれはランクに低い麹で、日本酒用に米麹は内側に菌を蓄えているので、見た目はサラサラなんだそうです。なるほど。

小部屋でお酒の材料の説明を受けてから、実際の作業場へ見学に行きます

お米を削って、まずは洗米。お米を洗います。

これはお米を洗うマシン。ミクロの泡で優しく洗う最新機器

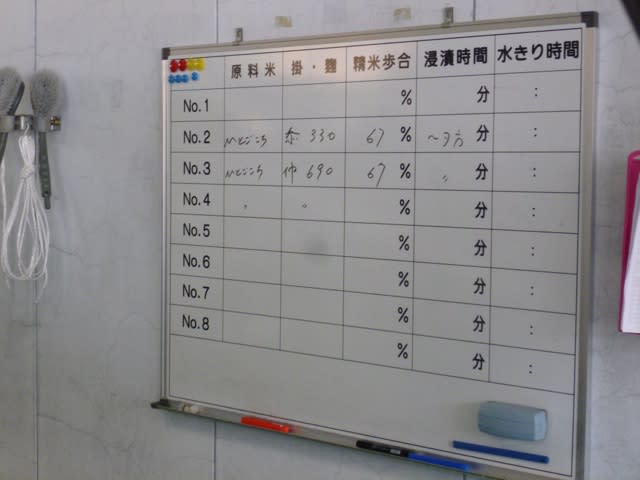

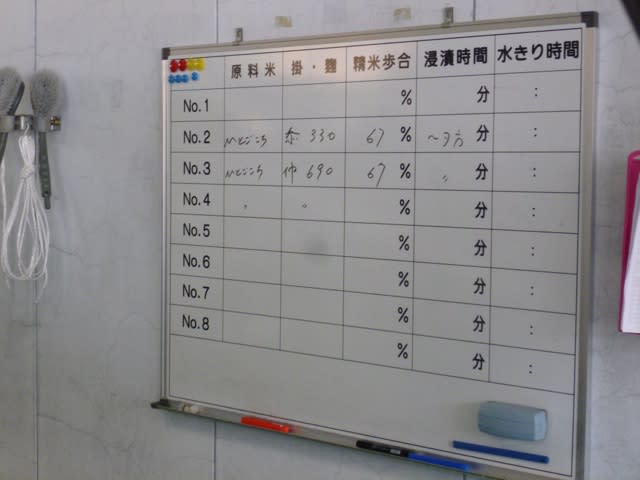

そしてお米を水に浸して、水分を染み込ませます。

本醸造や純米だと、結構ざっくりとした時間で浸すみたい。

浸水時間は夕方まで、と書いてありました。夕方って何時?笑。

吟醸酒になると短時間になり、時計やストップウォッチで細かく計るそうです。

水を吸ったお米をクレーンで吊り上げ、水を切りコンベアで蒸し器に送るそうです。

予想以上に精密機械が醸造場内に配置されていて、これなら女性でも働けるナ〜と思いました。

昭和の酒蔵は「女は蔵に入るな!」の世界でした。信仰的な問題もあるかもしれませんが、作業のほとんどが力仕事で、働き手としても女性は劣っていたのでは?と考えています。

現在その力仕事の部分を機械でカバーできるなら、働き手として問題はないですよね。

長くなってますが、続きます

(イベントは12日で終了しています)

専務の北原対馬さんと

目の前を歩いていた対馬さんをガツッと捕まえて、写真を撮りました。ひとつ任務完了した気分ですヨ。おっ男前とは撮っておかないとネ。

目の前を歩いていた対馬さんをガツッと捕まえて、写真を撮りました。ひとつ任務完了した気分ですヨ。おっ男前とは撮っておかないとネ。( 社長さんともご挨拶したんですが、ちょうど虎頭舞の演舞の前だったので写真を〜と言えなかったです。)

酒蔵開放では醸造場の見学ができますが、今回は無料の30分コースと有料の1時間コース(1000円・1日1回)がありました。

ワタシはどちらも参加したので、合わせた感じでレポートしますね。

どちらも日本酒の造り方をなぞりながら、醸造場の中を説明してもらいます。

七賢さんが大切にしているのは、やはり水。甲斐駒ケ岳からの伏流水を使って、お酒を造ります。

この水はサントリーの南アルプス天然水と水源が同じで、日本で1番流通している天然水になります。

醸造場の三階から見えた甲斐駒ケ岳。

この水を生かして、お酒にしていく。それが七賢の酒

その為になるべく北杜市で育ったお米を使っているそうです。田んぼの稲の時から同じ水を吸っているお米を使う、それが地酒の理想ですよね。

ですが吟醸酒の一部で山田錦という酒米(兵庫県産)を使っていて、これが素晴らしい田んぼで作られたすごい酒米だそうです。北杜市の酒米はまだまだ伸びしろありそうです。

茶色のお米が玄米の山田錦で、ビニール袋に入っているのが吟醸酒用に削った状態。小粒〜!

お酒を造る為の麹菌。日本酒は黄色麹で、焼酎は黒麹と白麹を使うそうです。

酵母のアンプル。こんな感じで見たの初めてです。

出来上がった麹米。試食もできました!口の中に入れて噛んでるとホワッと甘い。でも小粒すぎて食べにくい。歯に挟まりそうです。笑。

手触りはサラサラで、麹っぽさが無い。スーパーで見る麹は白カビみたいな糸でホワホワしてますが、あれはランクに低い麹で、日本酒用に米麹は内側に菌を蓄えているので、見た目はサラサラなんだそうです。なるほど。

小部屋でお酒の材料の説明を受けてから、実際の作業場へ見学に行きます

お米を削って、まずは洗米。お米を洗います。

これはお米を洗うマシン。ミクロの泡で優しく洗う最新機器

そしてお米を水に浸して、水分を染み込ませます。

本醸造や純米だと、結構ざっくりとした時間で浸すみたい。

浸水時間は夕方まで、と書いてありました。夕方って何時?笑。

吟醸酒になると短時間になり、時計やストップウォッチで細かく計るそうです。

水を吸ったお米をクレーンで吊り上げ、水を切りコンベアで蒸し器に送るそうです。

予想以上に精密機械が醸造場内に配置されていて、これなら女性でも働けるナ〜と思いました。

昭和の酒蔵は「女は蔵に入るな!」の世界でした。信仰的な問題もあるかもしれませんが、作業のほとんどが力仕事で、働き手としても女性は劣っていたのでは?と考えています。

現在その力仕事の部分を機械でカバーできるなら、働き手として問題はないですよね。

長くなってますが、続きます