昨日から3日間,姫路のお城祭があります。

これは,戦後間もない昭和23年に始まったそうです。

姫路総社の三ッ山大祭は,ホームページによると・・・

「総社では、古来より臨時に行われてきた重要な2種類の祭礼があります。

時代の変遷は経ていますが、現在は60年ごとに「丁(てい)卯(ぼう)祭/一ツ山大祭」20年ごとに「臨時祭/三ツ山大祭」が執り行われています。

起源は、藤原純友の乱・平将門の乱を鎮定するため、天慶2年(939年)に斎行された「天神(てんしん)地祇(ちぎ)祭」に由来するとされていますが、はじめは式年(定まった期間)ではなく、天災や特に国中安泰を願う時、不定期に執り行われていました。

三ツ山大祭が式年となったのは、天文2年(1533年)播磨国守護職 赤松政村(晴政)の下知による時からで、20年に一度行うことが定められてから後も、播磨国の平安と発展を祈るお祭りとして、今日まで一度も途絶えることなく継承されています。」

という,歴史ある祭です。詳しくは,ホームページを見てください。

そもそも祭とは,

「祭りは人と自然の交わりの中で形づくられてきました。

祭りの歴史は古く,人が群れや集団,いわゆる共同体を作って生活するようになると同時に祭りは存在したと考えられます。

日本の多くの祭りにヤマ,壇尻,屋台と称される練り物が登場します。

これらは神の依り代となるのです。

神祭りの原初スタイルは自然のヤマと深く結びついています。」

(県立歴史博物館がいざなう『ひょうご歴史の旅』より)

詳しくは,上記の本を見てください。

で,三ッ山大祭

播磨学研究所『三ッ山大祭と祭りのこころ』には,

嘉永7年(1854年)の三ッ山大祭(将軍の死去やペリー来航により1年延期されていた。)には,

造り物,見せ物のほか,俄芸とよばれた城下の人たちが路上などで行う即興の芝居や踊りもあったようです。

「嘉永7年臨時御祭礼ニ付作り物,興行物次第」

寅年「臨時御祭礼ニ付興行并に見せ物等留逗人覚」という史料により

詳しい数字も書かれていました。

この史料,見てみたい・・・

姫路市史史料編には載っていない・・・(他の祭礼の史料はいくつか載っています。)

約10年前の歴博の冊子によると,歴博には約2万点の史料が保管されているとか・・・。

今なら,もっと増えている?

史料のヤマを見てみたい。

話が逸れました。

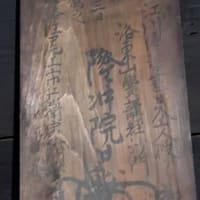

先週金曜日,歴博の企画展に行く前に,総社も見てきました。

空襲で焼けてしまったので,建物は戦後建て直したものですが,

私が行った時は結婚式も行われており,ほかにも人がお参りに来ており,

今も信仰の場という気がしました。

これは,戦後間もない昭和23年に始まったそうです。

姫路総社の三ッ山大祭は,ホームページによると・・・

「総社では、古来より臨時に行われてきた重要な2種類の祭礼があります。

時代の変遷は経ていますが、現在は60年ごとに「丁(てい)卯(ぼう)祭/一ツ山大祭」20年ごとに「臨時祭/三ツ山大祭」が執り行われています。

起源は、藤原純友の乱・平将門の乱を鎮定するため、天慶2年(939年)に斎行された「天神(てんしん)地祇(ちぎ)祭」に由来するとされていますが、はじめは式年(定まった期間)ではなく、天災や特に国中安泰を願う時、不定期に執り行われていました。

三ツ山大祭が式年となったのは、天文2年(1533年)播磨国守護職 赤松政村(晴政)の下知による時からで、20年に一度行うことが定められてから後も、播磨国の平安と発展を祈るお祭りとして、今日まで一度も途絶えることなく継承されています。」

という,歴史ある祭です。詳しくは,ホームページを見てください。

そもそも祭とは,

「祭りは人と自然の交わりの中で形づくられてきました。

祭りの歴史は古く,人が群れや集団,いわゆる共同体を作って生活するようになると同時に祭りは存在したと考えられます。

日本の多くの祭りにヤマ,壇尻,屋台と称される練り物が登場します。

これらは神の依り代となるのです。

神祭りの原初スタイルは自然のヤマと深く結びついています。」

(県立歴史博物館がいざなう『ひょうご歴史の旅』より)

詳しくは,上記の本を見てください。

で,三ッ山大祭

播磨学研究所『三ッ山大祭と祭りのこころ』には,

嘉永7年(1854年)の三ッ山大祭(将軍の死去やペリー来航により1年延期されていた。)には,

造り物,見せ物のほか,俄芸とよばれた城下の人たちが路上などで行う即興の芝居や踊りもあったようです。

「嘉永7年臨時御祭礼ニ付作り物,興行物次第」

寅年「臨時御祭礼ニ付興行并に見せ物等留逗人覚」という史料により

詳しい数字も書かれていました。

この史料,見てみたい・・・

姫路市史史料編には載っていない・・・(他の祭礼の史料はいくつか載っています。)

約10年前の歴博の冊子によると,歴博には約2万点の史料が保管されているとか・・・。

今なら,もっと増えている?

史料のヤマを見てみたい。

話が逸れました。

先週金曜日,歴博の企画展に行く前に,総社も見てきました。

空襲で焼けてしまったので,建物は戦後建て直したものですが,

私が行った時は結婚式も行われており,ほかにも人がお参りに来ており,

今も信仰の場という気がしました。

「悠久の歴史を伝える播磨国総社一ツ山大祭・三ツ山大祭」という冊子を保存会が発行しました。

昨年の,シンポジウム記念で,写真や年表を使い,大祭の魅力をわかりやすく学べるそうです。

記事の最後に,もと,歴博の上の本の記事を書いた小栗栖先生の言葉が印象に残りました。

「三ツ山大祭の華やかさが中世の村に系譜を引く旧住人と城下町の建設で移り住んできた新住人の連携から生まれた。」

総社に尋ねると,総社でこの冊子を売っているそうで,ジュンクなどの書店にはおいていないとのことでした。