昨日の趣味どきっ!「国宝に会いに行くⅡ」をさっき,見ました。

荒神谷遺跡の銅剣が発見されたときは,私は大学生でした。

今でもびっくりしたのを覚えています。

私が中学の時は,

銅鐸文化圏と銅剣文化圏があったような記憶があります。(ちょっとあいまいです。間違っていたらすみません。)

近畿地方は銅鐸文化圏でした。

私が大学生の時,この前「国芳・国貞」を見てきた神戸市立博物館ができました。

その神戸市立博物館で,神戸市灘区の桜ヶ丘で見つかった銅鐸を見ました。

今回の放送の加茂岩倉遺跡の銅鐸のように,

トンボやシカ,米をつく人間の絵が描かれていました。

荒神谷で銅鐸も発見され,加茂岩倉遺跡で大量の銅鐸が発見され,

銅鐸文化圏なんて,いまや過去の話です。

次々と発掘され,新しい史料も見つかり,

歴史はどんどん変わるのです。

今,

『ここまで変わった日本史教科書』(吉川弘文館)を読んでいます。

ショックの連発です。

歴史も,日本史教科書もどんどん変わるのです。

古文書もこの本についても,また後日。

次回の「国宝に会いに行くⅡ」は我ら兵庫県,歴博にも10分の1模型がある小野の浄土寺です。

ちょっとテンションがあがります。

荒神谷遺跡の銅剣が発見されたときは,私は大学生でした。

今でもびっくりしたのを覚えています。

私が中学の時は,

銅鐸文化圏と銅剣文化圏があったような記憶があります。(ちょっとあいまいです。間違っていたらすみません。)

近畿地方は銅鐸文化圏でした。

私が大学生の時,この前「国芳・国貞」を見てきた神戸市立博物館ができました。

その神戸市立博物館で,神戸市灘区の桜ヶ丘で見つかった銅鐸を見ました。

今回の放送の加茂岩倉遺跡の銅鐸のように,

トンボやシカ,米をつく人間の絵が描かれていました。

荒神谷で銅鐸も発見され,加茂岩倉遺跡で大量の銅鐸が発見され,

銅鐸文化圏なんて,いまや過去の話です。

次々と発掘され,新しい史料も見つかり,

歴史はどんどん変わるのです。

今,

『ここまで変わった日本史教科書』(吉川弘文館)を読んでいます。

ショックの連発です。

歴史も,日本史教科書もどんどん変わるのです。

古文書もこの本についても,また後日。

次回の「国宝に会いに行くⅡ」は我ら兵庫県,歴博にも10分の1模型がある小野の浄土寺です。

ちょっとテンションがあがります。

ここまで変わった日本史の本は買おうと思ってるのですがちょっと高いのでAmazonの欲しいものリフトにいれて考え中です。

厩戸太子と言わなければいけないんでしたっけ。

お寺については自分の家が日蓮宗なので、日蓮宗マイナーとわかって、驚き~でした。

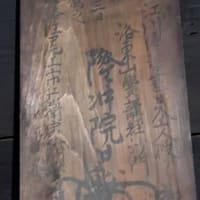

友達が招待券持っていて、「中国三千年の漢字」というのに行ってきました。漢字の成り立ちから、最初は牛の骨に書かれ、銅の釜の中、紙のない時代

木や竹に。書体の変遷。西太后の書とか。

一番興味深かったのは、唐で亡くなった遣唐使のお墓の、墓誌に「日本」とあったこと。日本の国号が確認できる最古の現物資料だそうです。

ブログを見ていて思ったのですが、もしかして、同世代かも。

私は昭和36年生まれなんです。

もし、違ったら、気にしないでください。

(((^^;)

いつもありがとうございます。

「中国三千年の漢字」おもしろそうですね。

やっぱり首都東京に近いといろいろあっていいなあと思います。うらやましいです。

さて,太子町ですが,私が知っているだけで,もう一つあります。

大阪府に太子町があるのです。奈良県に近いところです。

名前しか知らなかったのですが,調べてみると,推古天皇陵とか,聖徳太子の墓とかあるそうです。(本当に太子の墓かどうか知りませんが)

やっぱり「太子信仰」が強いのでしょうね。

この前の,曹洞宗,浄土真宗の件と言い,関東と関西の違いの大きさを感じます。

(ちなみに,私が住んでいる現在は姫路市の網干は「あぼし」と読みます。)

全くの同年代,昭和37年生まれのATSUでした。