今回のツアーで訪れた河口湖飛行館

カメラでの撮影は禁止だけど、スマホでの撮影はOKだった

その理由はわからないけど、ルールに従ってボロのスマホでの写真となるので

ピンボケなどなどですみません。

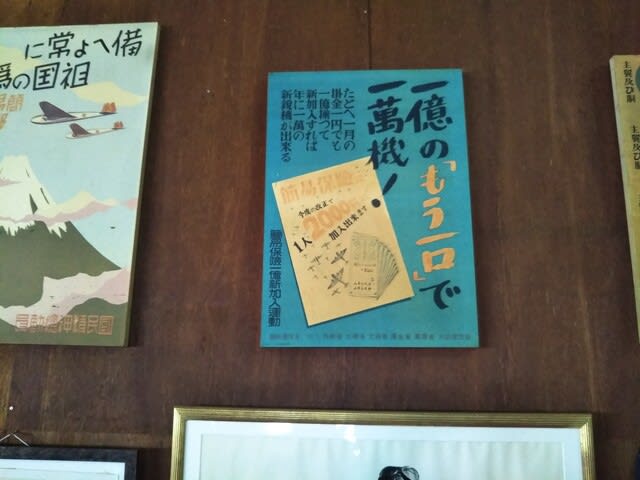

第一次世界大戦頃から簡易保険や年金が出来たと聞いていたが

このようなポスターをみて、本当にそうだったんだと感じる

センスの良いデザイン

フォントも洒落てる

昭和の頃の映画館の手書きポスターを思い出した

平成になるまで芸術家以外のこうゆう絵描きさんが沢山いて

どれも個性的で今広告でコレをやればいいのにって思うけど

描ける人がいないかな?

安全タンクのような燃料タンク

記載は120L弱で、零戦は燃費良くかなり長距離飛べたようだが

1Lでどれだけ飛べるのだろう

タンクキャップにはワイヤリング

航空機では当然の事なのか

予備タンク

200Lぐらい入るとの事

燃料偏り防止のためのプレートも肉抜きされつつ強度を持たせる形状で

なんかカッコ良かった

ゼロ戦エンジン工具箱

ってことはメカニック用の工具一式かな?

とても丁寧な作りのカバン

燃料タンクに似てるけどこれはオイルタンク

58Lっとあった

粘度はいくつだったのだろ?

一式戦闘機(ハヤブサ)の前期と後期をわかりやすく展示してあり良かった

前期がプロペラ2枚、後期は3枚

こんなのまでジュラルミンで?って思った三菱十字号は

戦後航空機製造を禁止され余ったジュラルミンでつくっていたそう

きっとこれはマニアには凄い高値ででてるんだろうなぁ

僕ですら少し興味あったもん

ゼロ戦の唯一回るエンジンだそうです

富士重工の制作で27900cc!940馬力

風立ちぬでも出てきた練習機

なぜ赤とんぼっていうのかも説明されてて納得(尾翼が赤く塗られてるから)

コンパクトなコッピット

とても繊細な作りだと感じます

戦闘機の何たるかも、零戦の何たるかも全くわかってません

どれもこれもがゼロ戦なのかと思いきや、ゼロ戦は帝国海軍「三菱零式艦上戦闘機」のことで

帝国陸軍「中島一式戦闘機 隼」がハヤブサの略称

って事は全部がゼロ戦ではなかったんですね・・・っと

戦争の道具っとゆう言葉を用いれば嫌な気分の方もあるのかもしれないが

設計してた方々は純粋に技術を磨いた結果だと思う

自動車で比較すると歴史と文化の差を感じるのに

飛行機だと欧米に劣らぬ性能と技術があった日本を感じられ

もし戦争後もずっと日本が航空機を作り続けていたらどうだったんでしょ

とはいえ僕の中のゼロ戦は、永遠の0と風立ちぬ

中でも風立ちぬのセリフの

(戦闘機の一部で)日本中の子供に天丼とシベリアを毎日食わせてもお釣りが来る金額だ

これがずっと心に残ってたが

こうして実物をみると戦闘機や戦艦などに多くの国費を費やしてたのはよくわかり

良い経験になりました。