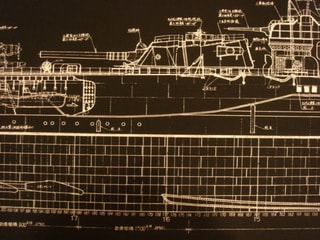

先日うちに来た戦艦大和設計図の主砲部分です。

こうなってみてあらためて大和について書かれた出版物の多さに目を見張る思いなのですが、

それこそメカを研究しつくしたもの、辞典形式でトリビアの泉風のもの、3G映像のCD付きのもの、

小説、ドキュメンタリー、そしてSF仕立てのもの・・・。

(宇宙戦艦ヤマト、観に行かれました?)

したがって、わたしが思いつくようなことなど、きっとどこかで誰かに検討されているものと思われますし、

それこそ研究している方にとっては笑止の意見が含まれていることを最初にお断りしておきます。

それにしても、大和とはつまり「負けいくさ」だったわけです。

この悲劇をこれほどドラマとして、そして象徴として愛する、というのは

よく言われるように日本人の「もののあわれ」「滅びの美学」好きなのでしょうか。

たとえばホーネットや、バンカーヒルについてアメリカ人が微に入り細に入り、

形を変えあらゆる角度から語っているという話は聞いたことがないのです。

さて、戦艦大和は世界最大の四六糎砲を九門装備していました。

本日画像は主砲の部分を、上面と側面、同じ部分を並べています。

今更説明するまでもありませんが、艦橋の前甲板に六門、後甲板に三門です。

戦艦大和は昭和一二年、国家予算の三パーセントを投入して造られた帝国海軍の最終兵器でした。

秘密主義の旧帝国海軍の徹底した「鉄のカーテン」に隠されたまま建造され、そして、その能力のほとんどを使うことなく海に沈んでしまった悲劇の艦船(ふね)大和。

日本の別名であるこの名を持った大和が、大鑑巨砲主義の終焉の、

そしてあの戦争における日本という国そのものを象徴し、いまだに人々を惹きつけるのはなぜなのでしょうか。

口径四六センチの艦砲を持つのは、この世でただひとつ大和だけでした。

日露戦争でバルチック艦隊に日本海軍が勝利して以降、アメリカは早々に日本を仮想敵国としてその準備を進め、戦艦、空母を急造します。

しかし、それらの持つ主砲は最大で40,6センチ砲。

その射程距離38キロに対し、大和の46センチ砲の持つ射程距離は41,4キロ。

東京駅から撃てば横浜、戸塚に着弾する距離です。

戦後、当時のアメリカ海軍建造部が

「このクラスの主砲を撃つことができ、かつ、戦艦として航行可能であるという艦船はアメリカでは建造不可能」

と一致した意見を出しています。

これは国力では負けていても、造船技術では勝っていた、と言うことです。

零戦や紫電改に見られるように、戦後日本人が技術立国として世界のトップに立つ萌芽は

もうすでにこの時点であらゆる部門に見えていたわけです。

しかしこれもまた現代の日本という国の抱える大きな欠点に思われるのですが、

末端の技術者が優秀でどんなものでも与えられた課題をたちどころに解決し、

さらにいつの間にかオリジナリティまで加えて完璧なものを作ってしまうのに対し、

それを生かすための執行権力を持つ機関―当時は軍といい、現在は政府―

に決定的に「時代を見通す目」が欠けており、

司令部は面子と八方破れの精神論からその技術の粋を使い捨てすることしかできなかったのです。

日露戦争でバルチック艦隊に勝利した連合艦隊司令部はなまじの勝利が災いして

大鑑巨砲主義の呪縛から解き放たれないままに行く末を見誤ったともいえるでしょう。

さらに真珠湾攻撃(アメリカ側は事前に攻撃を知っていた、と言う説も踏まえたうえで)によって、

攻撃を受けた当のアメリカが航空戦争の幕開けを予想し

この後空母をそれこそ一週間にひとつの割で急造することになるのにもかかわらず、

この先見の明ともいえる航空部隊の攻撃の結果を受けていながら

ちょうどその前日の12月7日主砲の試射を実地、開戦当日試験を終了し、就役してしまった大和。

そこには軍縮会議の講和期限の間造船を禁じられていた造船技術者たちが、

その技術の粋をここぞと大和、武蔵に注ぎ込む「技術屋の執念」が覗えます。

それは・・・・

男のロマン?

こんな甘いことを書くと、四方八方から46センチ砲が飛んできそうなのですが、

飛行機屋の小園安名大佐が、中尉時代から

「これからは航空戦の時代です。大和の建設はやめるべきです」

と上に直訴していたと言う話を読むと

「航空屋には分かっていたのに・・・」

と思わずにはいられません。

さて、その山本司令が―当時すでに連合艦隊司令長官であった―大和に乗艦して

「主砲を見せろ」

と言ったらなんと、

「何人たりとも見せるなと言われております」

と追い返されてしまったというのです。

これはいつの段階のことかは書かれていませんでしたが

「俺を誰だと思ってるんだ!」

と、こういう場合くらいは言っても許されるような気がします。

山本長官でダメなら、誰なら見てもよかったんでしょうか。

と言うくらい海軍の秘密主義は徹底していました。

この山本長官も早くから大鑑巨砲主義に見切りをつけ、航空機の時代を作った本人ですから、

大和は建設にすら反対、そんな金があれば航空機を、という主張でした。

「君たちは一生懸命やっているが、いずれ近いうち失職するぜ」

と造船技術者に言ったり、

「大和も、床の間の飾りくらいにはなるだろう」

と皮肉っていたということです。

ともあれこの徹底した秘密主義ゆえ、46センチ砲は46センチ砲とではなく

九四式四〇センチ砲

と言う名前で呼ばれていたのだそうです。

いくらそう呼ぶように言われても、毎日それにまたがって掃除するわけですから、

少なくとも大和乗員は知っていたと思われますが。

あまり秘密にし過ぎて、艦隊で行動するときに作戦の立てようがなく、

したがって折角の巨砲も宝の持ち腐れで終わってしまったという説があります。

大和の戦果というのは、そんなこんなで全く元を取れないまま、四十六センチ砲は三度火を噴きましたが、

それによって相手に与えた損害はほとんどなかったと言われます。

ガンビア・ベイにそれが当たり、沈没したとする説もありますが、

先日「駆逐艦藤波のこと」という記事で書いたように、

実際にガンビアベイの沈没の原因になったのは重巡利根と今日では確定されており、

「当たって欲しい」「当たったはず」という精神作用が、防御煙幕や至近弾を火災と誤認させた、

と利根の艦長は手厳しく断じています。

このときガンビアベイの漂流者に向かって大和の砲兵が感情的になってか副砲を撃ったのを上が慌てて止めた、

という話が伝わっています。

しかし。

大和建造が日本海軍の「日本海海戦よもう一度」という大鑑巨砲主義であったか、ロマンであったかはともかく、

それを歴史を知る後世の人間が「先が見えていなかった」と言うのは実に卑怯なことに違いありません。

ですから「もしあの時海軍が大和建造をしなければ」

と言う仮定はまったく意味をなさないのですが、たった一つ、此処で個人的な

「もし」

を問わせていただけるのなら。

「もし、大和の46センチ砲を少なくとも国内で明言していたら

艦隊の戦い方が作戦を立てる上でもう少し有利になっていなかったか?」

「もし、大和の46センチ砲を、世界に向かって公開していたら

1940年当時で英米も持ち得ない兵器を持っているということは

開戦前交渉の段階で核保有にも似た抑止力にならなかったか?」

大和がこれほどの秘密裡に建造された理由は

「相手に同じようなものを造られたら困る」

と言うことに尽きたようですが、現実は(後から分かったことですが)

アメリカにも、勿論イギリスにも建造は不可能だったわけですから。

先ほどの話ではありませんが、現在、「技術一流、政治三流」と言われる日本国が

決定的に国際的な駆け引き、そして戦略に弱いというその原型が、すでにここにも見られるような気がするのです。