さて、居心地のいい図書館その3なんですが、

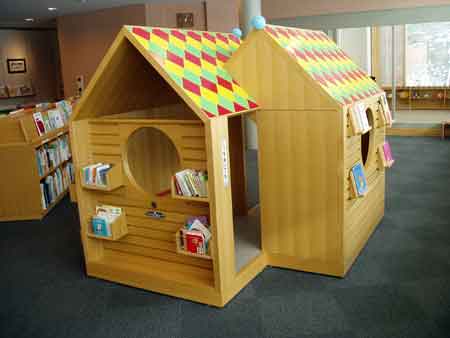

きょうはもう、単純にかわいい造形美です。

こどもの為のコーナーもこの「函館中央図書館」にはたっぷり独立的にあって、

こどもたちに読書の楽しみを感じて貰う仕掛けをしていました。

背の低い書棚構成で、子どもの目線に合わせたりしています。

色合いもカラフルにしてあって、遊び心がある。

で、この家型の書斎的なコーナーであります。

さて、このなかで、こどもたちは落ち着いて読書するでしょうか?

それとも、やっぱりかくれんぼするでしょうかね(笑)。

よく見ると、家も曲がりくねった間取りのようで、

案外「隠れ家」的な落ち着きをかれらは発見するかも知れませんね。

考えてみれば、読書を好きになって貰う方が優先するテーマなので、

「落ち着いて読書しなさい」と

無理に押さえつけてしつけようと考えるより、

こういうジャングルジム的な隠れ家感覚の中で、

その閉じられた壁の安心感の中で、本が好きになっていく可能性もあると思います。

読書って、どうしたら好きになるのか、

まぁ。なかなか難しい問題ですよね。

わが家でも、姉はずいぶん読書が好きで、よく読むようなんですが、

一転して坊主は、さっぱり目を向けない。

いまだにマンガのほうに夢中で、本の楽しさを知らない感じ。

というか、活字というものに興味をまだ覚えないようです。

なんとも寂しいものです。

そのうち、猛烈に読み始めてくれることを夢見ていますが、

まぁ、残念ながらそうはなりそうもありませんね。

しかし、活字の文化というのも、歴史的に考えれば過渡的なものとも言える。

明治になって、森鴎外だの、夏目漱石など、

いわゆる文豪といわれる文章の大家というのが生まれたわけですが、

あれはあれで、出版業が作り出したビジネス上の都合から生み出された存在だとも言える。

そういう作家という存在は、日本ではスターシステムという

形式の先兵になって存在したような気がしています。

大家、というような存在がいれば、

本を売るのに、売り易かった、というような動機があったのではないでしょうか。

でもそういう「作家」というような存在は過酷な仕事だったようで、

その後、相次いで作家の自殺というのが増えてくる。

あれって、やはり非人間的なものに耐えられなくなったと言うこと。

ああいった時期の、作家という存在は、

現代で言えば、先端文化である音楽や芸能人的な側面も持っていて、

本来の活字文化というのとは違っていたのではないかと思っています。

ああいった部分は、歴史的には衰退していくべき存在なのかも知れません。

まぁ、また難しくなりそうなので、本日はここまで、ではでは。

北のくらしデザインセンター

NPO住宅クレーム110番|イザというときに役立つ 住まいのQ&A

北海道・東北の住宅雑誌[Replan(リプラン)]|家づくり・住まいの相談・会社選び