先週は、実にさまざまな体験・経験をしてきた。

整理整頓していかなければならないのですが、

長い時間のかかる、骨の折れることがらもあり、

徐々に取り組んでいきたいといまは考えています。

きっとそういう時期というのは、人生の中で何度かあるのでしょう。

ブログで書けない内容がいちばん大きいのですが、

そういう部分については、じっくり熟成させるしかないと思っています。

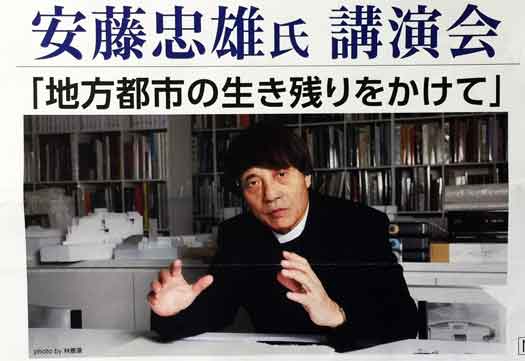

で、書けることとしては、やはり安藤さんの講演のこと。

ほかにもたくさんのテーマがあるのですが、

多くのみなさんが関心を持たれている建築家であり、

しかし北海道の立場としては、氏の作る断熱という概念のない建築が

あまりにももてはやされるのでは、困ってしまう。

そういった矛盾をはらんだ建築家だと思ってきました。

そういう意味で、敬して近づかないというスタンスしかないかもと

思ってきていたのが実際だったように思います。

氏の建築作品はいくつか体験もしているけれど、

いわば建築とはやや違いのある芸術作品的に感受していた。

たぶん、そういう種類のとらえ方で、そう間違いはないでしょう。

建築には芸術の要素が深くあって、このような志向性も理解はできる。

しかし、人類が遺し続けていく資産たり得るものとしての建築で、

コモンセンスということもまた、深く大切であり重要だと思います。

一方で、講演の中で、

氏の若い頃の、自らの感受性に投資するかのようにして

世界の名建築を実際に体験してきたという姿勢は、共感を強く持ちます。

それこそ「命がけ」で、見て、体験してくる中でしか、

捉えられないだろう、建築の本然の姿というものはあるでしょう。

建築を学校で学ぶのではなく、

自らの感受性で体験し、それを考える基本に置いて学んでいく姿勢は

気迫を感じさせられて、人としてリスペクトできるし清々しいと思います。

そういう体験の積み重ねの中から、むしろ日本を知るということに至る。

日本人的な感受性のとらえ方で、建築を作られてきたのでしょう。

そのことは良く理解出来る。

またいまの日本の現状に対する強い危機意識も深く共感できる。

中国やアジアの多くの人々、若者たちが「やってやる」という強い思いを持って

現状から飛躍しようと挑戦し続けているのに対して、

日本の若者、学生は寝ているし、社会もひたすら他責的な傾向に侵されている。

そんな社会に未来はないと思い定めているのは、まさに同意できます。

不勉強で、氏の住宅断熱についての意見は聞いたことがありません。

たぶん、安藤さんにとって建物の「断熱」ということは、

住む人間が考えるべき事柄だ、とでも言い切ってしまうのかも知れません。

氏の住宅作品の中のひとつの紹介で、公園に隣接した建物の施主が、

公園の古い木を切って新しい木を植えて、

自分が生きていく環境を自己責任で獲得すべく行動した、

その行為の違法性を公共から指摘された事例のように

生きていくために自分の責任において断熱を考え、暖房機器を選択し、

自己責任で、空間を管理していくべきだと思われているのかも知れません。

断熱ということをそのように捉えられているのかも知れないと

そんな印象を持ちました。

たしかに自分の建ててもらう建築に対して、ひたすら他責的な姿勢というのは

同意しにくいけれど、さりとて、断熱は建築者が無関心で良いことでもない。

以上、氏の書かれた文章とか不勉強だったので、

あくまでも氏の講演でのことばを聴いた範囲で

そこで得られた情報範囲で、感受したことを書いた次第です。