日々描いたマンガやスケッチ、似顔絵などを貯めていく貯金箱のようなブログ。

スケッチ貯金箱

うたのイラスト(「浜辺の歌」 母を偲ぶ)

母が先日亡くなった。

まだしばらく心の整理は付きそうもないが、気持を鎮めるために絵を描く。

この絵の下絵を描き、顔の部分のペン入れをした時は、まだ母は生きていた。

しかし仕上げのペン入れをした時には既にあちら側に逝ってしまっていた。

これは「うたのイラスト」で、唱歌「浜辺の歌」を描こうとして描いた絵である。

映画「二十四の瞳」中の私の好きなシーン、金刀比羅宮へ行く修学旅行の船上で、教え子の歌う「浜辺の歌」を聴いている大石先生(高峰秀子さん演ずる)のたたずまいを描いたつもりである。

だがこうして仕上がってみると、どことなく母の俤(おもかげ)にも共通したものを感じてならない。

これ以上のことは今書きたくない。ただ「浜辺の歌」の一番と二番の歌詞を原詩の通りに記しておく。それで充分である。

あした浜辺を さまよえば

昔のことぞ 忍ばるる

風の音よ 雲のさまよ

寄する波も 貝の色も

ゆうべ浜辺を もとおれば

昔の人ぞ 忍ばるる

寄する波よ 返す波よ

月の色も 星のかげも

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

似顔絵(若山耀人くん・「軍師官兵衛」 松寿丸)(portrait KIRATO WAKAYAMA)

NHK大河ドラマ「軍師官兵衛」で、黒田官兵衛の息子・松寿丸(しょうじゅまる)=後の黒田長政=を演じている若山耀人(わかやま・きらと)君が健気で凛々しく、大変気に入っている。

もうすぐ登場場面も終わってしまう(成人役は松坂桃李さん)ので、今の内に描いておこうと思った次第。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

女性像 9(鹿鳴館風に)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

岡野雄一さん新作CD

岡野さんは昨年『ペコロスの母に会いに行く』という、認知症の母上の介護を主題にしたマンガが大ヒットして映画化され、その映画がキネマ旬報1位になるという、超大ブレイクした漫画家さんです。長崎在住ですが、若い頃東京で暮らしていた時期もあり、その時期に私は人の紹介で知り合ったのでした。

30年ほど前、荻窪の南口からほど近い所に「元気」というスナックがあり、そこで夜な夜なマンガ好きや作家、編集者、文化人的人物が集って酒を飲み、深夜に百人一首のカルタ取りをしたりするうちに、ついにそこで同人誌を作ろうという話になったのでした。

編集長が岡野さん(編集者だったので)で、同人は自分の作品掲載ページを自腹で買い(文章は1ページ500円、マンガ・イラストは1000円)、製作費としました。プロの作家も例外ではありませんでした。

タイトルは『げんまん』(「元気マンガ研究会」の略だと人には言っていましたが、たぶん語感がいいので決めたのだと思います)。

私もそこにマンガを載せ、岡野さんももちろんマンガを描きました。年1回、6号まで出しました。

今から思うと、楽しい経験でした。ある意味「青春」だったのかもしれません。

さて昔話はこのくらいにして、なぜCDかというと、岡野さんはその頃からすでに音楽をやっていて、ギターを引いて歌っていました。こちらの道もベテランです。すでにCDは3枚リリースしていて、今回が4作目です。

サウンドが厚くなっていて、岡野さんらしさがとても良く出ています。岡野ワールド炸裂です。

興味をお持ちの方のために、CD番号を記します。

FRCD-7038

fracture recordsからのリリースです。

岡野さんの『ペコロスの母に会いに行く』もよろしく。現在「週刊朝日」でも連載継続中。

絵は、岡野さんのイメージを(30年前ですが)自分なりに。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

似顔絵(木村文子さん 2)(portrait AYAKO KIMURA 2)

以前も描かせてもらいましたが、スタート前の表情で、普段と少し違う感じだったので、

今回はインタビューの時の顔を。

是非13秒の壁を破って欲しいと思います。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

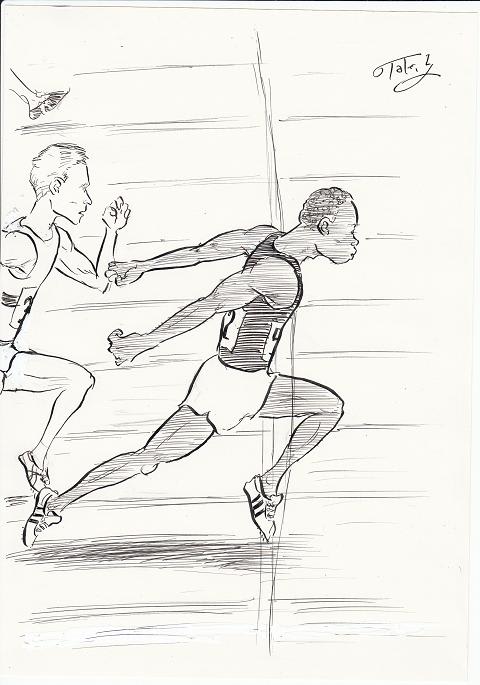

ゴールテープ

国立競技場といえば、何と言っても1964年の東京五輪のメインスタジアム、という印象が私には強いのだけれども、そこは人それぞれだろう。

中学校の頃、わざわざ相模原(私の出身地)から国立競技場まで、陸上の日本選手権を見に行ったことを覚えている。広大な競技場と観客数に本当に驚いた。

トラックも土のアンツーカーから全天候型に変わり、計測もストップウォッチから電子計時に変わった。

そういえば、ストップウォッチの時代には、まだ100mなどでも白くて細いゴールテープが張られていて、それをトップで切る、というのが一種の格好良さだった。

スポーツ選手の美学も、時代と共に変わるのだ。しかし昔の美学もなかなかいいものだった。

新しい競技場で、こんどはどんな美学が生まれるのだろうか。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )