以下は九州大学を卒業して言論人となり、言論人として為すべき研究と検証を続けて本物の労作を著し続けている江崎道朗氏の最新刊からである。

九州大学への入学を志している者、現役、卒業生の全員が今すぐに最寄りの書店に向かって購読すべき本物の書籍である。

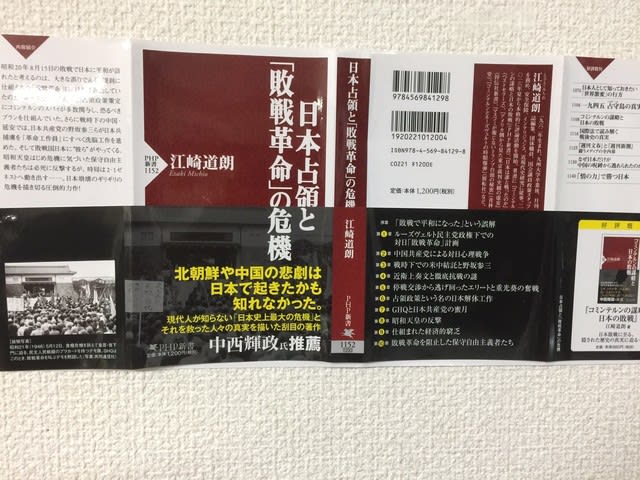

日本占領と「敗戦革命」の危機

はじめに―敗戦後の日本を襲った「敗戦革命」という危機

戦争は恐ろしい。

実はこの戦争と同じくらい恐ろしいのが、共産主義だ。

そして、共産主義の脅威は終わっていない。

現在進行形の「脅威」なのだというのが、アメリカのドナルド・トランプ大統領の認識だ。

日本のマスコミは黙殺したが、トランプ大統領は韓国を訪問した2017年11月7日、この日を「共産主義犠牲者の国民的記念日(National Day for The Victims of Communism)」とするとして、次のような声明を出した。

《本日の共産主義犠牲者の国民的記念日は、ロシアで起きたボルシェビキ革命から百周年を記念するものです。

ボルシェビキ革命は、ソビエト連邦と数十年にわたる圧政的な共産主義の暗黒の時代を生み出しました。

共産主義は、自由、繁栄、人間の命の尊厳とは相容れない政治思想です。

前世紀から、世界の共産主義者による全体主義政権は一億人以上の人を殺害し、それ以上の数多くの人々を搾取、暴力、そして甚大な惨状に哂しました。

このような活動は、偽の見せかけだけの自由の下で、罪のない人々から神が与えた自由な信仰の権利、結社の自由、そして極めて神聖な他の多くの権利を組織的に奪いました。

自由を切望する市民は、抑圧、暴力、そして恐怖を用いて支配下に置かれたのです。

今日、私たちは亡くなった方々のことを偲び、今も共産主義の下で苦しむすべての人々に思いを寄せます。

彼らのことを思い起こし、そして世界中で自由と機会を広めるために戦った人々の不屈の精神を称え、私たちの国は、より明るく自由な未来を切望するすべての人のために、自由の光を輝かせようという固い決意を再確認します》(原文英文は「ホワイトウス報道資料」

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/national-day-victims-communism/邦訳は「ドナルド・トランプNEWS」https://www.trumpnewsjapan.info/2017/11/09/national-day-for-the-victims-of-communism/

この声明のポイントは、四つある。

第一に、ロシア革命百周年に際して、改めて共産主義の問題点を強調したことだ。

その背景には、アメリカで現在、共産主義に共鳴し、自由主義、民主主義を敵視する風潮が左翼リベラル側のあいだで強まっていることがある。

第二に、(世界の共産主義者による全体主義政権は一億人以上の人を殺害し、それ以上の数多くの人々を搾取、暴力、そして甚大な惨状に哂しました)として、二十世紀において最大の犠牲者を生んだのは戦争ではなく、共産主義であったことを指摘したことだ。

第三に、《私たちは亡くなった方々のことを偲び、今も共産主義の下で苦しむすべての人々に思いを寄せます》として、共産主義の脅威は現在進行形であることを指摘したことだ。

日本では、東西冷戦の終了とともにイデオロギー対立の時代は終わったかのような「誤解」が振りまかれた。

だがトランプ大統領は、共産主義とその変形である全体主義の脅威が北朝鮮、そして中国において現在進行形であることを理解している、極めて珍しい指導者なのだ

このことを理解していないから、日本のトランプ報道は頓珍漢なものが多いのだ。

ちなみにこの声明を出した翌日、トランプ大統領は中国を訪問した。

アジア太平洋の平和と経済的利益のため中国共産党政府と取引するが、だからといって《今も共産主義の下で苦しむすべての人々)を忘れるつもりはないとの基本哲学を示したわけだ。

そのうえで第四に、アメリカ・ファーストを掲げ、国益を第一に考えるが、《世界中で自由と機会を広めるために戦った人々の不屈の精神を称え、私たちの国は、より明るく白由な未来を切望するすべての人のために、自由の光を輝かせようという固い決意を再確認します》として、共産主義・全体主義と戦う同盟国と連携し、「世界の」自由を守る方針を貫くと表明したのだ。

この「反共」声明をより具体化させたのが、その翌日の11月8日、韓国の国会においてトランプ大統領が行なった演説だ(全文は、2017年11月9日付『読売新聞』を参照のこと)。

この演説で目を引くのは、金正恩体制のもとで苦しむ北朝鮮人民の苦境について詳しく述べていることだ。

《韓国の奇跡は、1953年に自由な国々の軍隊が進撃した地点―ソウルから北へちょうど24マイルの地点までしか届いていない。

そこで終わり。すべてが止まった。行き止まりだ。繁栄はそこで止まり、残念ながらそこからは監獄国家、北朝鮮が始まる》

では「監獄国家」とはどういうことか。

(北朝鮮の労働者たちは、耐え難い状況下で、へとへとになりながら何時間もほぼ無給で働いている。最近、すべての労働者が70日間連続での労働を命じられた。休みたいなら金を払わなければならない。

北朝鮮の家族は、給排水もない家に暮らし、電気が來ている家は半分にも満たない。親たちは、息子や娘が強制労働に送られるのを免除してもらおうと教師に賄賂を贈る。1990年代には100万人以上が餓死した。今日も飢えによる死者が続いている。5歳未満の子供たちの約30%は、栄養失調による発育不良に苦しんでいる。北朝鮮政権は2012、13年に、その独裁者たちをとだえる記念碑や塔、像をこれまで以上に建造し、それに費やした費用は約2億ドルに上ったと見積もられる。これは、国民の生活改善に充てた予算の約半分に及ぶ》

日本でも、ブラック企業が問題になっているが、北朝鮮は、そんな生易しいものではない。

一党独裁の朝鮮労働党の幹部たちだけが豪華な暮らしをする一方で、一般の家庭の多くは未だに水道もなく、電気も通っていない。

当然、クーラーなどもない。満足に食糧もなく、百万人以上が餓死したが、こうした状況を批判すれば、強制収容所に送られ、拷問・レイプのうえ、殺されるのだ。

共産主義体制とは一部の特権階級のもとで、多くの庶民が弾圧され、いくら働いても満足な食事もできず、風呂にも入れず、不満をいえば殺される政治制度なのだ。

その恐ろしい体制が日本のすぐ隣に存在している。

では、なぜ北朝鮮は、こうした残酷な共産主義体制になってしまったのか。

北朝鮮の悲劇は、ソ連・コミンテルンの工作と、先の大戦および日本の敗戦の結果、生まれたのだ。

そもそも共産主義体制が人類の歴史に姿を現したのが、1917年に起きたロシア革命によってであった。

世界初の共産主義国家となったソ連は厄介なことに、コミンテルンという世界の共産主義者ネットワークを構築し、世界「共産」革命を目指して、各国に対する工作を仕掛けた。

具体的には、世界各国のマスコミ、労働組合、政府、軍のなかに「工作員」を送り込み、秘密裏にその国の世論に影響を与え、対象国の政治を操ろうとした。

その目的は、資本主義国同士をいがみ合わせ、戦争を引き起こし、敗戦に追い込むことで、その混乱に乗じて一気に権力を奪取し、共産党政権を樹立しようというものであった。「敗戦革命」と呼ばれる。

このコミンテルンの対日工作の実態は、2017年に発刊した拙著『コミンテルンの謀略と日本の敗戦』(PHP新書)において詳述したが、コミンテルンの工作に振り回された日本の課題を明らかにするため、明治維新から説き起こしている。

詳しくは拙著を読んでほしいが、明治以降、日本は「庶民の日本」と「エリートの日本」の二つの世界があり、断絶していた。

庶民たちと異なり、エリートたちの多くは、日本の伝統を軽んじることを教えられ、精神的な空洞のなかに追い込まれていた。

しかも、「祖国・伝統喪失」状況に置かれた「エリート」たちは大正時代以降、主として次の三つのグループに細分化していた。

第一は、世界恐慌を背景に「資本主義はもうダメだ」という不信感に棊づいて、社会主義にのめりこんだ「左翼全体主義」のグループだ。昭和初期以降、このグループに属する学者、ジャーナリスト、官僚、軍人たちがソ連・コミンテルンの「秘密工作」に同調し、日本を英米との戦争へと誘導していった。

その代表的な人物が、近衛文麿首相のブレーンを務めた朝日新聞の尾崎秀実だ。

第二は、皇室を尊重し、教育勅語を重視する一方で、資本主義を掲げたアメリカやイギリスを敵視し、内心では社会主義に共感しながらも、「左翼」を弾圧し、「官僚独裁」政治にすることが戦争遂行のために必要であり、「国体」を守ることだと信じた「右翼全体主義」のグループだ。

いわゆる5.15事件から2.26事件、そして大政翼賛会に至る動きを主導したのがこのグループだ。

第三は、聖徳太子以来の政治的伝統を独学で懸命に学ぶなかで、議会制民主主義を尊重し、統制経済に反対し、コミンテルンの「対日工作」に警戒心を抱き、「皇室のもとで秩序ある自由」を守ろうとした「保守自由主義」のグループだ。

「右翼全体主義者」と「保守自由主義者」は、皇室を仰ぎ、伝統を尊重することでは一致していたものの、言論の自由、議会制民主主義、経済政策などの面では、まったく異なっていた。

そのため、美濃部達吉博士のような「保守自由主義者」は、政権と軍部を主導した「右翼全体主義者」たちによって弾圧され、日本は「反米親ソ」、「統制経済から全休主義」へと進み、日米開戦、そして敗戦へと追い込まれた。

この敗戦の結果、日本の支配下にあった北朝鮮地域は、ソ連軍によって占領され、ソ連の軍事力を背景に金日成たち共産党勢力(朝鮮労働党)が1948年9月、朝鮮民主主義人民共和国の建国を宣言した。 コミンテルンの対日・対米工作、日米戦争の勃発、日本の敗戦、ソ連軍が日本支配下匚あった北朝鮮地域を占領、ソ連の支援を受けた朝鮮労働党が権力を掌握、共産主義政権の樹立という流れだ。

北朝鮮は、ソ連・コミンテルンによる対日「敗戦革命」工作の結果、生まれたのだ。

こうした基本認識が、現在の日本には決定的に欠落している。

北朝鮮を襲った「敗戦革命」は、日本もターゲットにしていた。

大半の人たちは気づいていないが、日本もまた北朝鮮のようにソ連の影響下で共産主義体制になっていたかもしれなかったのだ。

これが本書の主題である。

この稿続く。