城ヶ島の雨 鮫島有美子

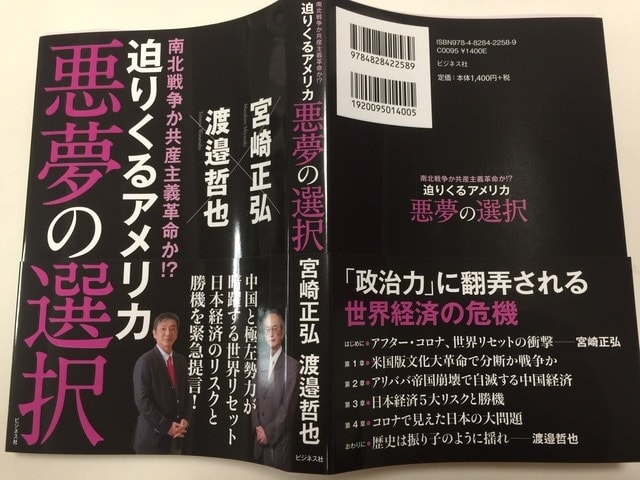

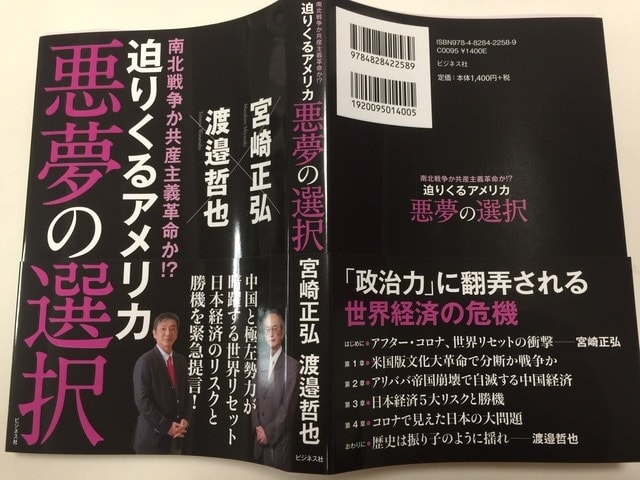

本書は日本国民のみならず世界中の人たちが必読である。

日本国民は最寄りの書店に購読に向かわなければならない。

世界中の人たちには、私が出来るだけ知らしめる。

火力発電は石炭の他に重油を燃やす発電所もあり、日本の電気はこれらに支えられているというのに。

本書は日本国民のみならず世界中の人たちが必読である。

日本国民は最寄りの書店に購読に向かわなければならない。

世界中の人たちには、私が出来るだけ知らしめる。

火力発電は石炭の他に重油を燃やす発電所もあり、日本の電気はこれらに支えられているというのに。

そういう観点からEVが本流になるとは、とても考えにくい…トヨタの社長の言うとおりですね。

ただ報道を見ていて思うのは、EVを量産するのはいいとしてその電力はどうするのか、という問題です

この10年、水力と火力に加え、風力、太陽光パネルに切り替えてなんとか奇跡的に、電力供給を維持してきたわけです

火力発電は石炭の他に重油を燃やす発電所もあり、日本の電気はこれらに支えられているというのに。

中西宏明・経団連会長は「脱炭素は原発を活用するしかない」と明言していますが、それはそのとおりでしょう

Маоистская линия Си Цзиньпина - мировая беда

Xi Jinping'in Maoist Çizgisi Dünyanın Talihsizliğidir

原発の再稼働がない限り、従来型の経済発展も無理。こうした重大な基礎用件を、なぜかメディアは伝えない。不思議です。

Solsbury Hill - Peter Gabriel cover

Quanto segue è tratto dalla rubrica seriale di Masayuki Takayama, che porta a buon fine il settimanale Shincho in vendita.

Questo articolo dimostra anche che è l'unico giornalista nel mondo del dopoguerra.

Una Costituzione che discrimina

Anche Zhu Yuanzhang, il primo imperatore della dinastia Ming, era molto preoccupato per la difesa nazionale.

Il paese più potente nelle vicinanze era il Giappone.

Ecco perché lo stesso Zhu Yuanzhang ordinò in un documento scritto che i giapponesi dovessero fare attenzione a non far trapelare il metodo di produzione dell'artiglieria di bronzo mentre migliorava le armi più recenti.

Tuttavia, c'era un problema con l'ingrediente chiave, la polvere da sparo. C'erano carbone e nitriti come materie prime, ma niente zolfo in Cina, dove non c'erano vulcani.

Il Giappone ne aveva in abbondanza. Il commercio era un'idea, ma allora i giapponesi si sarebbero probabilmente chiesti perché volessero così tanto lo zolfo.

Quindi Zhu Yuanzhang ha rivolto la sua attenzione alle isole Ryukyu. C'era un'isola vulcanica a nord di Okinawa che produceva quantità inesauribili di zolfo.

L'imperatore inviò 36 cinesi a Ryukyu per aiutarlo a produrre zolfo come tributo e, in cambio, diedero al re enormi somme di denaro e tesori.

Il re era felicissimo e trattava bene i cinesi. Questi erano i "36 nomi di famiglia Kume".

Quando la dinastia si estinse, i cinesi salirono al potere e dominarono il mondo politico e degli affari di Okinawa.

L'ex governatore Hirokazu Nakaima è uno dei loro discendenti.

Alcuni abitanti di Okinawa iniziarono a inchinarsi davanti a loro. Onaga Takeshi, che all'epoca era sindaco di Naha, era uno di loro.

Ha offerto il sito del Parco Matsuyama come sito per lo "Shiseibyō", dove i discendenti adoravano i loro antenati.

La rendita fondiaria annuale di sei milioni di yen è stata, ovviamente, revocata.

I cittadini erano arrabbiati. Perché la città sostiene un tempio cinese?

Hanno affermato che questa era una violazione dell'articolo 20 della Costituzione, che stabilisce che non dovrebbe dare soldi a nessuna religione.

La Corte Suprema ha recentemente stabilito che era incostituzionale.

Questa può sembrare una conclusione scontata, ma il fatto è che questo è stato un grande shock per la comunità religiosa.

Nessuno ne parla, ma sanno che MacArthur ha scritto la Costituzione giapponese.

Tutti sanno che "qualsiasi religione" nell'articolo 20 si riferisce solo allo shintoismo e non ad altre religioni, come intendeva MacArthur.

Infatti, lo stesso MacArthur chiamò 1.500 missionari con i soldi del governo giapponese per diffondere il cristianesimo.

Ha anche chiesto al governo di fornire il terreno per l'Università Cristiana Internazionale.

La città di Nagasaki ha trasformato l'esecuzione di Botenren in un parco municipale e lo ha decorato con 26 statue di santi.

L'allora Vice Ministro degli Affari Esteri, grande ammiratore di Nichiren, ordinò che Daisaku Ikeda fosse trattato come un ospite d'onore da vari paesi attraverso l'ambasciata giapponese durante la sua visita in Asia.

Il governo ha sostenuto il costo.

Sono tutti esempi di "i governi nazionali e locali che forniscono convenienza a una religione specifica", ma l'articolo 20 della Costituzione è una "clausola di distruzione shintoista".

Altre religioni sono riuscite a farla franca senza che nessuno si lamenti.

Il giudice la pensava allo stesso modo. Lo ha anche detto in tribunale.

Il monumento Minoh alla causa dei fedeli morti nel 1976 è un buon esempio.

La città ha spostato il monumento, che custodisce 300 cittadini minoh morti in guerra, in un luogo diverso con fondi pubblici. La città ha anche partecipato alla funzione commemorativa.

I cristiani della città hanno fatto causa, sostenendo che ciò era incostituzionale.

Al primo processo, il giudice del tribunale distrettuale di Osaka Kosaki Yoshinaga, egli stesso cristiano, ha fatto un commento ostile che "il monumento ai fedeli morti è uno strumento del militarismo che glorifica il morire in fedeltà all'imperatore.

Ha anche accusato i giapponesi di essere estremamente privi di scrupoli nella religione e ha affermato la ragione che "affinché la separazione tra chiesa e stato come affermato nella nuova costituzione attecchisca (l'atteggiamento dello shintoismo deve essere malvagio)".

Ha deciso che era incostituzionale.

Ha anche stabilito che il sindaco coinvolto sarebbe stato multato con un'ammenda punitiva molto alta.

Era una frase stretta e brutale, tipica dei cristiani.

La Corte Suprema ha affermato che non ci sono eccezioni a "nessuna religione.

Questo è stato uno shock per i monaci.

Perché le organizzazioni cattoliche che hanno fatto invitare al governo il Papa e che hanno ricavato molti soldi dalle donazioni non possono più sperare di cercare due volte di catturare un fulmine in una bottiglia.

Per prendere questa decisione, la Corte Suprema ha tenuto una grande sessione del tribunale.

Quattordici dei quindici giudici hanno cambiato la loro precedente interpretazione secondo cui solo lo Shinto dovrebbe essere tormentato, ma vorrei che si fossero spinti oltre.

Questo è l'intento legislativo dell'articolo 20. C'è chiaramente una raccomandazione per la discriminazione e il tormento. Che bizzarro.

Lo si vede chiaramente nella rinuncia all'indipendenza nazionale del preambolo e nella clausola simbolica dell'Imperatore.

Quella costituzione è una massa di malizia.

Vorrei che uno di voi avesse sostenuto che sarebbe stata una buona idea fermarlo.

ما يلي هو من العمود التسلسلي لـ Masayuki Takayama ، الذي يحضر Shincho الأسبوعية المعروضة للبيع إلى خاتمة ناجحة.

يثبت هذا المقال أيضًا أنه الصحفي الوحيد في عالم ما بعد الحرب.

دستور يميز

كان Zhu Yuanzhang ، أول إمبراطور لسلالة Ming ، قلقًا جدًا أيضًا بشأن الدفاع الوطني.

كانت أقوى دولة في المنطقة المجاورة هي اليابان.

لهذا السبب أمر Zhu Yuanzhang نفسه في وثيقة مكتوبة أن اليابانيين يجب أن يكونوا حريصين على عدم تسريب طريقة تصنيع المدفعية البرونزية أثناء تحسين أحدث الأسلحة.

ومع ذلك ، كانت هناك مشكلة في المكون الرئيسي ، البارود. كان هناك الفحم والنتريت كمواد خام ، ولكن لم يكن هناك كبريت في الصين ، حيث لم يكن هناك براكين.

كان لدى اليابان الكثير. كانت التجارة إحدى الأفكار ، ولكن بعد ذلك ربما يتساءل اليابانيون عن سبب رغبتهم في الكبريت بشدة.

لذلك حول Zhu Yuanzhang انتباهه إلى جزر Ryukyu. كانت هناك جزيرة بركانية شمال أوكيناوا تنتج كميات لا تنضب من الكبريت.

أرسل الإمبراطور 36 صينياً إلى ريوكيو لمساعدته في إنتاج الكبريت كتقدير ، وفي المقابل ، أعطوا الملك مبالغ ضخمة من المال والكنوز.

شعر الملك بسعادة غامرة وعامل الصينيين معاملة حسنة. كانت هذه "أسماء عائلة Kume الـ 36".

عندما ماتت الأسرة الحاكمة ، وصل الصينيون إلى السلطة وسيطروا على عالم السياسة والأعمال في أوكيناوا.

الحاكم السابق هيروكازو ناكايما هو أحد أحفادهم.

بدأ بعض سكان أوكيناوا في الانحناء لهم. كان أوناجا تاكيشي ، الذي كان عمدة ناها في ذلك الوقت ، أحدهم.

عرض موقع ماتسوياما بارك كموقع لـ "شيسيبيو" ، حيث يعبد الأحفاد أسلافهم.

وبالطبع تم التنازل عن الإيجار السنوي للأرض البالغ ستة ملايين ين.

كان المواطنون غاضبين. لماذا المدينة تدعم المعبد الصيني؟

وزعموا أن هذا يعد انتهاكًا للمادة 20 من الدستور ، التي تنص على أنه لا ينبغي تقديم أي أموال لأي دين.

وقضت المحكمة العليا مؤخرًا بعدم دستوريتها.

قد يبدو هذا وكأنه نتيجة مفروضة ، ولكن الحقيقة هي أن هذه كانت صدمة كبيرة للمجتمع الديني.

لا أحد يتحدث عن ذلك ، لكنهم يعرفون أن ماك آرثر كتب الدستور الياباني.

يعلم الجميع أن "أي دين" في المادة 20 يشير فقط إلى الشنتو وليس إلى الأديان الأخرى ، كما قصد ماك آرثر.

في الواقع ، اتصل ماك آرثر نفسه بـ 1500 مبشر بأموال الحكومة اليابانية لنشر المسيحية.

كما طلب من الحكومة توفير الأرض للجامعة المسيحية الدولية.

حولت مدينة ناغازاكي إعدام بوتنرين إلى حديقة بلدية وزينت بـ 26 تمثالًا للقديسين.

أمر نائب وزير الخارجية آنذاك ، وهو معجب كبير بنشيرين ، بمعاملة دايساكو إيكيدا كضيف شرف من قبل دول مختلفة من خلال السفارة اليابانية عندما زار آسيا.

تحملت الحكومة التكلفة.

كلهم أمثلة على "قيام الحكومات الوطنية والمحلية بتوفير الملاءمة لدين معين" ، لكن المادة 20 من الدستور هي "بند تدمير الشنتو".

تمكنت الديانات الأخرى من الإفلات من العقاب دون أن يشكو أحد.

شعر القاضي بنفس الطريقة. حتى أنه قال ذلك في المحكمة.

يعد نصب مينوه لدعوى الموتى الموالية في عام 1976 مثالًا جيدًا.

نقلت المدينة النصب التذكاري ، الذي يكرس 300 من مواطني مينوه الذين قتلوا في الحرب ، إلى موقع مختلف بأموال عامة. حتى أن المدينة ذهبت جنبًا إلى جنب مع حفل التأبين.

رفع المسيحيون في المدينة دعوى قضائية ، بدعوى أن هذا غير دستوري.

في المحاكمة الأولى ، أدلى قاضي محكمة مقاطعة أوساكا ، كوساكي يوشيناغا ، وهو مسيحي نفسه ، بتعليق معاد مفاده أن "النصب التذكاري للموتى الأوفياء هو أداة للنزعة العسكرية التي تمجد الموت في ولاء للإمبراطور.

كما اتهم اليابانيين بأنهم عديمي الضمير للغاية في الدين وذكر السبب في أنه "لفصل الكنيسة عن الدولة كما هو مذكور في الدستور الجديد ، (يجب أن يكون موقف الشنتو شريرًا)"

قرر أنه غير دستوري.

كما حكم بفرض غرامة عقابية على العمدة المعني.

كانت عقوبة ضيقة ووحشية ، نموذجية للمسيحيين.

وقالت المحكمة العليا إنه لا استثناءات لـ "أي دين.

جاء ذلك بمثابة صدمة للرهبان.

لأن المنظمات الكاثوليكية التي دفعت الحكومة إلى دعوة البابا وكسبت الكثير من الأموال من التبرعات لم تعد تأمل في محاولة التقاط البرق في زجاجة مرتين.

لاتخاذ هذا القرار ، عقدت المحكمة العليا جلسة محكمة كبرى.

غير أربعة عشر من القضاة الخمسة عشر تفسيرهم السابق بأنه يجب تعذيب الشنتو فقط ، لكنني أتمنى لو كانوا قد قطعوا خطوة أخرى إلى الأمام.

هذا هو القصد التشريعي للمادة 20. من الواضح أن هناك توصية بالتمييز والتعذيب هناك. كم هذا غريب.

ويمكنها أن ترى بوضوح في تنازل الديباجة عن الاستقلال الوطني وشرط رمز الإمبراطور.

هذا الدستور هو كتلة من الحقد.

أتمنى أن يكون أحدكم قد جادل في الجانب بأنه سيكون من الجيد إيقافه.

Die volgende is uit die seriekolom van Masayuki Takayama, wat die weeklikse Shincho te koop tot 'n suksesvolle slot bring.

Hierdie artikel bewys ook dat hy die enigste joernalis in die naoorlogse wêreld is.

'N Grondwet wat diskrimineer

Zhu Yuanzhang, die eerste keiser van die Ming-dinastie, was ook baie bekommerd oor nasionale verdediging.

Die magtigste land in die omgewing was Japan.

Daarom het Zhu Yuanzhang self in 'n geskrewe dokument gelas dat die Japanners versigtig moet wees om nie die vervaardigingsmetode van bronsartillerie te lek terwyl hulle die nuutste wapentuig verbeter nie.

Daar was egter 'n probleem met die sleutelbestanddeel, buskruit. Daar was houtskool en nitriete as grondstowwe, maar geen swael in China, waar daar geen vulkane was nie.

Japan het baie gehad. Handel was een idee, maar dan sou die Japanners waarskynlik wonder hoekom hulle so graag swael wou hê.

Dus het Zhu Yuanzhang sy aandag op die Ryukyu-eilande gevestig. Daar was 'n vulkaniese eiland noord van Okinawa wat onuitputlike hoeveelhede swael opgelewer het.

Die keiser het 36 Chinese na Ryukyu gestuur om hom te help om swael as huldeblyk te produseer, en in ruil daarvoor het hulle die koning groot bedrae geld en skatte gegee.

Die koning was baie bly en het die Chinese goed behandel. Dit was die "36 Kume-familiename".

Toe die dinastie uitsterf, het die Chinese aan bewind gekom en die politieke en sakewêreld van Okinawa oorheers.

Die voormalige goewerneur Hirokazu Nakaima is een van hul nasate.

Sommige Okinawane het voor hulle begin neerbuig. Onaga Takeshi, wat destyds burgemeester van Naha was, was een van hulle.

Hy het die terrein van Matsuyama Park aangebied as 'n plek vir die 'Shiseibyō', waar die afstammelinge hul voorvaders sou aanbid.

Daar is natuurlik afstand gedoen van die jaarlikse grondhuur van ses miljoen jen.

Die burgers was kwaad. Waarom ondersteun die stad 'n Chinese tempel?

Hulle beweer dat dit 'n oortreding is van artikel 20 van die Grondwet, wat bepaal dat dit geen geld aan enige godsdiens moet gee nie.

Die hooggeregshof het onlangs beslis dat dit ongrondwetlik is.

Dit lyk miskien as 'n uitgemaakte saak, maar dit is 'n groot skok vir die godsdiensgemeenskap.

Niemand praat daaroor nie, maar hulle weet dat MacArthur die Japannese Grondwet geskryf het.

Almal weet dat die 'enige godsdiens' in artikel 20 slegs verwys na Shinto en nie na ander godsdienste nie, soos MacArthur bedoel het.

In werklikheid het MacArthur self 1500 sendelinge met die Japannese regering geld gebel om die Christendom te versprei.

Hy het ook die regering die grond laat voorsien vir die Internasionale Christelike Universiteit.

Die stad van Nagasaki het Botenren se teregstelling in 'n munisipale park verander en dit met 26 standbeelde van heiliges versier.

Die destydse vise-minister van buitelandse sake, 'n groot bewonderaar van Nichiren, het beveel dat Daisaku Ikeda deur die Japanse ambassade deur verskeie lande as eregas behandel moes word toe hy Asië besoek het.

Die regering het die koste gedra.

Almal is voorbeelde van 'die nasionale en plaaslike regerings wat gemak aan 'n spesifieke godsdiens bied', maar artikel 20 van die Grondwet is 'n 'shinto-vernietigingsklousule'.

Ander godsdienste kon daarin slaag om sonder iemand te kla.

Die regter het ook so gevoel. Hy het dit selfs in die hof gesê.

Die Minoh-monument vir die lojale doodsgeding in 1976 is 'n goeie voorbeeld.

Die stad het die monument, wat 300 Minoh-burgers wat in die oorlog gesterf het, verskans na 'n ander plek met openbare fondse. Die stad het selfs met die gedenkdiens saamgegaan.

Christene in die stad het gedagvaar en beweer dat dit ongrondwetlik is.

Tydens die eerste verhoor het regter Kosaki Yoshinaga van die distrikshof in Osaka, 'n Christen self, 'n vyandige opmerking gemaak dat 'die monument vir die lojale dooies 'n instrument van militarisme is wat verheerlik om in lojaliteit teenoor die keiser te sterf.

Hy beskuldig ook die Japannese dat hulle uiters gewetenloos in godsdiens is en verklaar die rede dat 'vir die skeiding van kerk en staat soos uiteengesit in die nuwe grondwet wortel skiet, (die houding van Shinto moet sleg wees)'

Hy het besluit dat dit ongrondwetlik is.

Hy het ook beslis dat die betrokke burgemeester met 'n baie hoë boete beboet sou word.

Dit was 'n eng en wrede sin, tipies van Christene.

Die Hooggeregshof het gesê dat daar geen uitsonderings op 'n godsdiens bestaan nie.

Dit was 'n skok vir die monnike.

Omdat die Katolieke organisasies wat die regering die pous laat uitnooi het en baie geld uit die donasies gemaak het, nie meer kan hoop om weerlig twee keer in 'n bottel te probeer vang nie.

Om hierdie beslissing te neem, het die Hooggeregshof 'n groot hofsitting gehou.

Veertien uit die vyftien regters het hul vorige interpretasie verander dat net Shinto gekweld moet word, maar ek wens hulle het 'n stap verder gegaan.

Dit is die wetgewende bedoeling van artikel 20. Daar is duidelik 'n aanbeveling vir diskriminasie en foltering daar. Hoe bisar.

Dit kan duidelik gesien word in die aanhef van die nasionale onafhanklikheid en die keiser se simboolklousule.

Daardie grondwet is 'n massa kwaadwilligheid.

Ek wens een van u het aan die kant aangevoer dat dit 'n goeie idee sou wees om dit te stop.

本書は日本国民のみならず世界中の人たちが必読である。

日本国民は最寄りの書店に購読に向かわなければならない。

世界中の人たちには、私が出来るだけ知らしめる。

火力発電は石炭の他に重油を燃やす発電所もあり、日本の電気はこれらに支えられているというのに。

本書は日本国民のみならず世界中の人たちが必読である。

日本国民は最寄りの書店に購読に向かわなければならない。

世界中の人たちには、私が出来るだけ知らしめる。

火力発電は石炭の他に重油を燃やす発電所もあり、日本の電気はこれらに支えられているというのに。

本書は日本国民のみならず世界中の人たちが必読である。

日本国民は最寄りの書店に購読に向かわなければならない。

世界中の人たちには、私が出来るだけ知らしめる。

火力発電は石炭の他に重油を燃やす発電所もあり、日本の電気はこれらに支えられているというのに。

本書は日本国民のみならず世界中の人たちが必読である。

日本国民は最寄りの書店に購読に向かわなければならない。

世界中の人たちには、私が出来るだけ知らしめる。

火力発電は石炭の他に重油を燃やす発電所もあり、日本の電気はこれらに支えられているというのに。