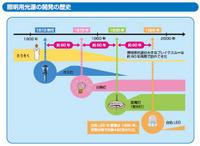

LED照明推進協議会の資料より

有三:今日は「ろうそくからLED」に至るまでの技術革新について紹介するね。

菊男:よろしく。

有三:上の表を見てごらん。ろうそくは別として、ガス灯から白熱灯そして蛍光灯、更に

第4世代と言われるLEDの登場まで、見事に60年周期なんだよ。

ガス灯までは天然資源を燃やして灯りを得ていたけど、エジソンが開発した白熱

電球からは光源に電気を流すことによって光を作り出しているんだ。

エジソンの功績は電球を作ったことだけではなく、その電球が長時間点灯するよ

うに工夫したこと、そして配電の仕組みを立ち上げたことにあるね。

菊男:エジソンの研究室には日本人も参加していたと聞いたことがあるよ。その一人の

岩垂邦彦が後に日本電気(NEC)を創設しているし、東芝の創設者藤岡市助も

エジソン社と提携して電球を製造し、東芝の基盤を作ったんだよね。

エジソンも白熱電球を売り出す会社を設立した。

これが現在のGE(General Electric)社のもとだそうだね。

有三:さすが、経営者については詳しいね。日本とのつながりでいえば、フィラメントに

日本の竹が使われた時期があったよ。

その竹は京都・石清水八幡宮境内の真竹でね。

それまでの45時間点灯から、この竹素材を使うことで1880年には1200時間ま

で点灯時間を延ばすことに成功し、実用化することができたんだ。

日本の竹は1894年まで輸出されていて、八幡市には竹と白熱電球のオブジェ

があるよ。

菊男:白熱灯の実用化までには、かなりの試行錯誤があったんだろうね。

それでは、白熱灯から蛍光灯への技術革新のポイントは何?

有三:白熱電球はフィラメントを高温に維持して熱を放射させ、光を得ているけど、

蛍光灯は放電という方法で光を得ている。ここが根本的に違うんだ。蛍光灯で

はフィラメントを両端に置いて放電の道具として使うんだ。

電流を流すと左右のフィラメント間で真空放電が始まって、電子が飛び、

蛍光灯管の中に入れてある水銀蒸気の作用により紫外線が出る。

この紫外線が蛍光管内部に塗ってある蛍光物質に当たって、可視光線を発生

させて明るく輝くんだ。

この放電方法によって電気エネルギーを光エネルギーに変換する効率が向上し

たので、白熱灯ほどは電球が熱くならないんだ。

菊男:なるほど、それでは蛍光灯からLEDへの技術革新についてはどうなの?

有三:LEDは半導体に電気を流すだけで光を発生できるので、白熱灯のような高温維持

や蛍光灯のような高電圧維持を必要としない点が大きな進歩といえるね。

光エネルギーへの変換効率が飛躍的に向上したから、触っても温度変化は感じ

ないよ。でも、100%の変換率ではないから、放熱部品はまだ必要なんだ。

LEDの原理やLED電球の抱える課題についてはかなり長くなるので、次回でい

いかな?

菊男:もちろん。おかげで発光効率が飛躍的に向上してきた光源の変遷については理

解できたよ。

ところでLEDは第4世代の光源といっているけど、次の第5世代ではどんな

光源が生まれるのかな?

有三:白熱灯から蛍光灯へ、そして、LEDへの変遷を見ると電気エネルギーをいかに

効率よく光エネルギーに変換させるかということだったから、第5世代では

更なる変換効率の向上を目指す方向が一つ、もう一つは全く電気を使わない

光源で光を生みだす方向があると思う。共に、その研究は進んでいるよ。

60年後は生きていないから、成果はあの世で楽しみに待つことにするよ。

菊男:そうだね。でも電気を使わない光源なんて想像できないな。

ヒントがあったら教えてよ。

有三:例えば、「ホタルの光」。すなわち生物エネルギーに注目!ということだよ。

これができたら、灯りを作るための電気がいらなくなるので、原子力発電所

もダムも、ずいぶん減らせることになるね。

菊男:ホタルかぁ~。今度ホタルを見に行ったら、第5世代の光源を手の平に受け止

めてみたいものだね。

有三:アハハ・・。夢のあることを言ってくれますね。じゃあ。また今度ね!