あなたは感動を忘れていませんか

あなたは文明に麻痺していませんか

理屈と行動はどっちが大事ですか

車と足はどっちが大事ですか

あなたは結局何のかのと云いながら

わが世の春を謳歌していませんか

(『谷は眠っていた』より)

ここに私が折にふれ書きとめていた『演劇手帖』と表題を付けた一冊のノートがある。

しばらく見なかったこの古いノートは、押入れの隅でほこりにまみれていた。

やっぱり涙が出た。感動の涙が。

清涼飲料水に強いウイスキーを混ぜ、それに安定剤と興奮剤を溶かして飲んだような気持ちだった・・・(中略)・・・・

たどたどしい字で「神戸オリエンタル劇場で『谷は眠っていた』を観る」と末尾に記していた。

22年前の日付になっている。

初演から22年。

しかし目のさめるような新鮮さであった。

今回は「富良野塾の記録」と副題がついている。

26年前、富良野塾創設に呼応して全国から集まって来た若者たちが徒手空拳で荒れ果てた谷を切り拓き、演劇のための一つの村を創り上げるまでの軌跡・・。

富良野を卒塾した、ひとりの売れっ子ライターが開塾期の初心と向 き合う、というスタイルに変貌した涙と笑いの青春グラフィティだった。

難しい理屈もない

セットもない

ほとんどがジーパンだけの衣装

ありとあらゆる装飾を削り落とした舞台

ただ、人の持つエネルギーだけが武器だった

塾生40数人の若者たちが、熱気ある演技、そのこまやかさ。

既成の枠をこえたエネルギーは、確かに見ごたえがある。

ことに視覚的な切れ味のよさは、これまでにまして鋭い。

『北の国から』、『昨日悲別で』で見せた倉本聰好みの美学は健在だった。

いつまでも忘れられない、私の記憶の底にあるシーンが2つある。

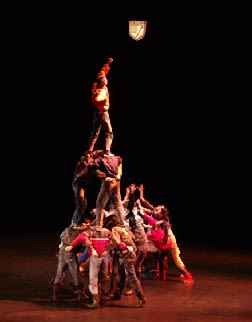

1つは駅路のシーン(←画像)である。

塾生のシロという名の女性。

彼女はダンスのオーディションの最中に事故に遭ってアキレス腱を切る。

勘当されたのはもう8年前。役者をやるなら家を出てけって。

それからずっと一人でやって来た。

富良野で迎える2年目の冬。

シロはある決心をする。口惜しいけど・・・。

駅に急ぐシロに、仲間2人が追っかけてくる・・・。

漆黒の舞台に松葉杖をしたシロ。

それを抱きかかえるように若者ふたり・・。

そこだけに仄かに照明が当り、一すじの道をつくる。

駅舎へ歩いていく若者らを包むように雪が舞っていた。

わたし・・芝居の夢は捨てたの。

それにね・・・・富良野のことは全部忘れることにしたの。

彼女のせりふは切なく、そして重い。

冒頭のシーンもすばらしかった。

誰にも云わずに徳島を出たのは、去年の夏の阿波踊りの夜だったよ。

彼女との約束もすっぽかしてね。

逢ったら決心が鈍るだろうって・・・・・

弱い自分が判っていたから。

塾生のひとり孝次のモノローグからはじまる。

闇の中から群集が浮かび上がって来る。阿波踊りの踊り子たちである。

紗幕をすかして、踊り子たちがゆっくりと浮かび上がってくる時の美的なおののきは忘れがたい。

さりげない情景のうちにも、倉本聰の世界の一端をあざやかに見せる一瞬だった。

劇中、ドラマが高揚するために流れる作者自ら作詞した『鍵をください』、さだまさしの『風に立つライオン』。

ラストにながれる長渕剛の『乾杯』はおどろくほど新鮮で、曲そのものがこのドラマの本質に合っているかをあらためて印象づけるものだった。

富良野塾創設以来、26年の総力を結集した舞台が、観る側の心の垢(あか)を洗い流してくれたものだった、と信じて疑わない。

そしてこの春、富良野塾は26年間の幕を閉じる。

(2010年 3月6日 シアターBURAVA所見)

お疲れさまでした。

お疲れさまでした。