引揚と援護、双方に関わった人々の手記。

「『日本人は乗車させぬ』と切符を取り上げられ」

「兄の暖かだった体は次第に冷たくなり」

「途中、小さな子がいなくなっていました。迷惑をかけるからとどうにかしたらしいです。とてもかわいそうでした」

「母は奥様と呼ばれていたプライドを捨て、私たちを助けるために物乞いをする決心をしました」

「着物がわりのゴザを纏い」

満洲は、奉天、新京、哈爾濱、暉春からの引き揚げを扱っています。

これらの本は、6冊目、のぶ工房が関わったのは4冊目ですが、この本の資金は「引揚げ港博多を考える集い」(多くは引揚げ者、今は老人たち)、のポケットマネーから出ています(あとは版元の労力手出しなので、売れてくれないと大赤字です、買ってね)。メンバーの思想信条はそれぞれです。共通しているのは、戦争はなかなか終わってはくれない(大陸にいた人々にとっては、むしろ八月からが戦争だった、しかも満洲や北朝鮮などで収入の手段が断たれたまま家を追われて冬を越さないといけなかった人々が多々あった)、自力で命がけで帰ってきた、という経験の記憶なのです。

順次配本中。書店になければ注文すれば入ります。「地方小出版扱いの本」です。Amazonで購入する方はこちらのリンクを。

直接お申し込みは

お電話◆092-531-6353

ファクシミリ◆092-624-1666

メール◆fuyuharu3529@yahoo.co.jpへどうぞ。

◆愛に地球は救えるかどうかは定かではないが、読書は人類を救う(……と版元だから言ってみる)

もし、あなたが閉塞感にとらわれて苦しんでいるのなら、スマホを切りPCを閉じテレビを消して、可能なら、好きな飲み物と好きな音楽を用意して一番家で居心地のいい場所で紙の本を読もう。無理なら、どこか居心地のいい場所を探して、他人の目が気になるのなら、本に好みのカバーをかけて、本を読もう。見知らぬなんびとにも、あなたの思想、信条、感情、意識を覗き込むことを許さない。それが紙の本だ。読めるだけの明かりがあればいい。バージョンアップも電池切れも関係ない世界で、誰にも管理干渉されない考えを巡らす。どんなスーパーハッカーも、紙の本を読むあなたの頭には入って来れない。少なくとも、自分の考えの全てを有償無償でどこかの誰かに売り渡すことは拒否していられる。それが魂の自由だということを感じることができれば、自分を支配しているのは自分だと体感できれば、そのとき閉塞感は消えているだろう。

だから今日もわたしは、この小さな工房で本をつくっている。誰かの精神の自由のために。

◆世界を正しく見ることができるのか

去年読んだ最後の本が『FACTFULNESS 10の思い込みを乗り越え、データを基に、世界を正しく見る習慣」。書店にあった本のPOPには「あなたの常識は20年前で止まっている」と書いてあって、ギクっとする。なんとビル・ゲイツさん、オバマさんの推薦文もついている。ビル・ゲイツさんに至っては、この本が読みたいという学生全員にプレゼントしたらしい。なんだかすごいじゃないか。400ページもあるけど、君は読むか、僕は読むぞ、と読んでみた。頭の半分はスッキリした。中村哲さんは公衆衛生的に正しかった。でも頭の半分はスッキリするものではなかった。悪いのは本ではない。

10の思い込みを乗り越え、データを基に、世界を正しく見る習慣」。書店にあった本のPOPには「あなたの常識は20年前で止まっている」と書いてあって、ギクっとする。なんとビル・ゲイツさん、オバマさんの推薦文もついている。ビル・ゲイツさんに至っては、この本が読みたいという学生全員にプレゼントしたらしい。なんだかすごいじゃないか。400ページもあるけど、君は読むか、僕は読むぞ、と読んでみた。頭の半分はスッキリした。中村哲さんは公衆衛生的に正しかった。でも頭の半分はスッキリするものではなかった。悪いのは本ではない。

◆なぜデータの隠蔽や、忖度の付加が悪いかということ。

この本は、ある特定のことに関する考えを啓蒙しようするのではなく、考え方についての問題提起である。情報やデータを読み間違えないための知識である。スッキリしないのは、この本とは関係なく、何か良くないことが起きていると私が思ったせいだ。こういう本は、データや情報が意図的に操作されていないものである、という前提のもとでないと成り立たない。

「これはおそらく忖度された情報であるので、額面通りに解釈せず、割り引いて考えるべきだな」と思うことが増えた。行間から漂うご都合主義を読みとるのはひねくれ者の得意分野だが、ただ、どの程度忖度されているのか。それを各々が勝手に考えなければならないので、得られる判断は個人の見解要素からさらに、てんでバラバラになる。また、少ないデータは貧弱な見解をもたらす。混乱を招く。

だからデータ隠蔽や情報操作についてはもっと怒るべきなのである。

さらに悪いことには、その混乱した方向というのは、かならずしも忖度やデータ隠蔽をおこなったひとたちが誘導しようとする、つまり彼らが思っている「正しい」方向とは限らず、もっと思いがけない悪い結果をもたらすかもしれないと私は思うのだ。

この本を読んで、私は、世界を正しく見ることの困難さを思い知らされたのであった。それでも、あのひとたちの気づかない分野で事実を読みとることはできるはずだ。われわれは試されている。

で、私はつぶやく。「やっぱ、野生のカンだぜ、イェイっ!!」

新刊『百姓組頭・井上勝次』発売中。写真は福間駅前の伊原書店。

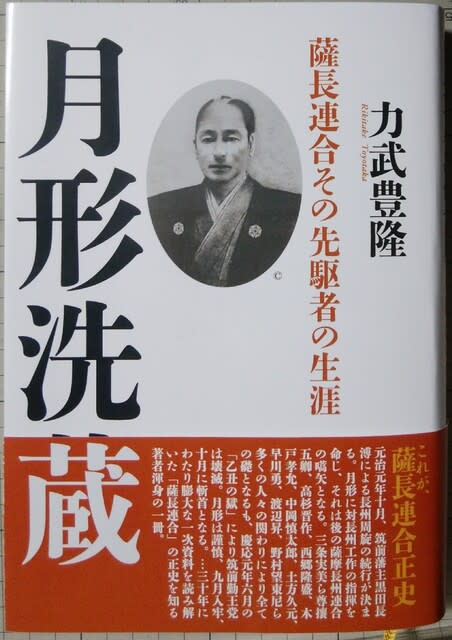

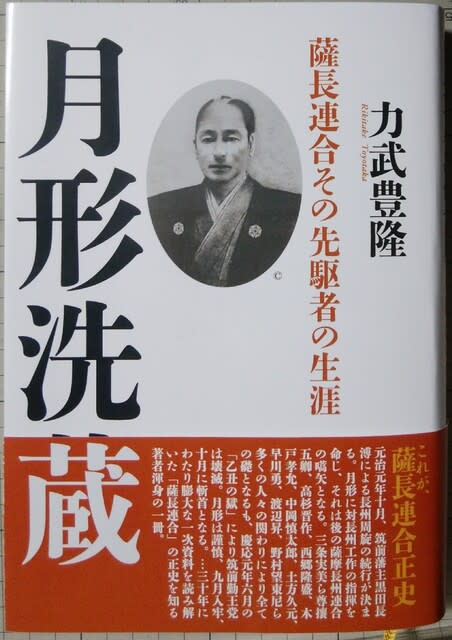

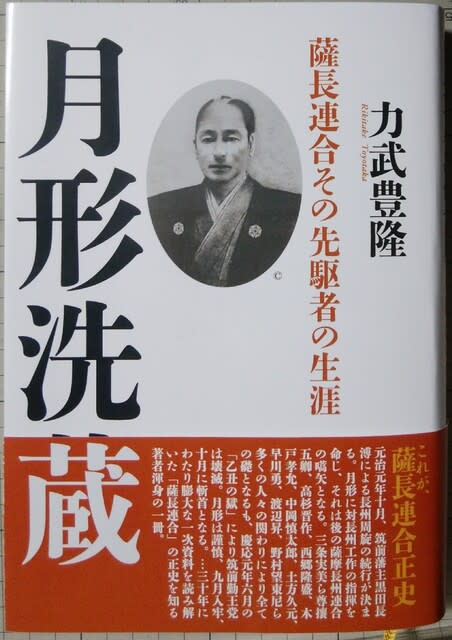

幕末は、時代小説や歴史小説や時代劇でよく取り上げられるテーマである。坂本龍馬、中岡慎太郎、高杉晋作、桂小五郎、西郷隆盛、大久保利通、勝海舟、近藤勇、土方歳三……ちょっと思いつくだけでもたくさん名前が出てくる。いろいろなお話にヒーローとして何度も登場し、さまざまな方向から活躍に光が当てられている。そういうものを読んだり見たりしていて、ふと、こう思ったことはないだろうか。

で、私の祖先は幕末維新の時期、一体何をしていたのだろう。

江戸時代のご先祖は、両親あるいは祖父母あるいは曾祖父母の生家周辺で、主に一次産業に従事していた、という人が一番多いのではないか。この本では宗像郡の人々がどのように暮らしていたのかが丁寧に描かれているが普通に生計を立てることの困難さに目をみはる。天候によっては働き者であっても命を落とすのだが、ともかく勤勉でないと生きられない。厳しい時代の中を懸命に生きのびた人々の末裔であることは誇るに足ることである。

明治維新は、近郷一の知識人をして「これから何が起こるのかわからん」と言わしめる事態だった。歴史に翻弄される人々は、村の人々に限らない。戊辰戦争にかりだされる武士団が話に登場する。彼らとて、何が起こっているのかよくわかっていない。

◆人生の選択、世の中を選択

江戸時代の人々の人生と、現代との一番の違いは、個人的選択の範囲である。彼らの生き方は、生まれたときから定められている。縛りが多い。主人公が農閑期の副業として宿場間の運送業(馬子)を開始するにあたっての手続きの煩雑さに驚く。所属の村庄屋を伴って、宿場担当の庄屋を訪問しないといけなかった。

明治維新は、実は自分で生き方を選べる時代のはじまりだったのである。あのころ、四民平等とはそういうことだ、と、教えてくれる人はいなかったし、いたとして、200年以上続いた価値観の呪縛から解放されるのには時間がかかったはずだ。だから、悪いことばかり起きていると多くの人が思ったのは想像にかたくない。

今は、一揆を起こさずとも、投票で世の中の方向性を決めることができる。すくなくともデモよりも投票の方がはるかに効力が大きい。なのに投票率は低い。ここに何度も書いてきたが、何度でも書く。昭和のはじめまで貧乏人には投票権はなかった。だから軽んじられていた。戦争が終わるまで女性には投票権はなかった。だから軽んじられていた。投票しない層は軽んじられる。それをよしとするのか?

ところで、明治になる前に、普通選挙を提言していた人物が日本にいた。あまり知られていないが赤松小三郎。この先進性はどうだろう。暗殺されなければ、憲政も普通選挙ももっと早かったかも知れない。

◆新刊は『百姓組頭 井上勝次』

『笑顔の認知症』は、好評販売中。

さて、来月の新刊の告知をしています。筑前の幕末維新時期、武士というか支配階級の人たちは、大混乱していました。財政難、金融政策の失敗、筑前勤王党の粛正、人材不足、贋札騒ぎなど「それだけならまだいいがッ」案件のオンパレード。

そんななか、私たちの多くの祖先であるところの農村漁村の人たちは、どんな暮らしをしていたのか、なぜ明治六年に筑前国で10万人とも30万人とも言われる人が蜂起したのか。この小説では、宗像郡のある百姓を中心に、丁寧に追って行きます。

助け合いながら骨惜しみすることなく働き、それでも年貢に持っていかれ、暮らし向きは楽にならない。不作で餓死者が出るなど想像できるだろうか。村の鎮守の祭りは、収穫への切実な祈りなのだ。

明治になったらしいが、何が変わるのか。税は重い、徴兵だと?学制だと?働き手はどうなる? 四民平等、何がどうなる? 生活は苦しい。

全国的に大混乱だったことは想像にかたくないが、上層部が特に混乱していたのが筑前だった。

ある村人は言った。「明治ちゃあ飢饉のことばい」

お上は自分たちのことは何も考えてはいない。長い間おとなしく忍従してきた人々の怒りが発火点に達した。

そして悲劇が起こる。

仲間や家族を守ろうとした男がいた。これは、誇るべきあなたの祖先の物話、かもしれない。

さて、私は、連休中ほぼ働いていた。お受けしたお仕事は進めとかないとおおごとする。地道な作業はつづくよどこまでも。そんな仕事をしながら、ときどき思うのは、そういえば、出そうと思えば自分のどんな本も出せるんだよなあ、ということだ。

高校時代、知人友人が、グループや個人でタイプ印刷の詩集冊子を出していた。当時一冊100円くらいの価格設定だったか。大学時代に出した友人もいる。今の少年少女に詩を書くひとたちはいるのだろうか。昔は結構多かった気がする。

私は詩は書いていたが、文芸部には所属していなかった。文芸部は文学少女の集まりで、彼女ら比にしてしまうと、ろくすっぽ本を読んでない当時の私には敷居の高いところであった。たまに雑誌に投稿して図書券を貰っていた。知人の100円詩集についての詩が学年誌に掲載され選者田村隆一氏のお褒めの言葉とともに図書券を貰うという「わらしべ」体験もした。学年が違う人たちだったので、私が「感想文」を発表したことも伝わっていないのかもしれない。

その後紆余九十九曲折を経て版元となり今日に至るわけだが、そういえば「自分の詩集を出したくて出版社をはじめた」という人々は少なからずいる。

福岡でも文芸路線の出版社K社の代表者Tさんは詩集を何冊も出している。何年か前全国ネットで自費出版専門出版をしていたS社が急成長ののち倒産したが、そこの代表者も自分の個人詩集を出すためにその会社を立ち上げたと読んだことがある。

版元の仕事というのは、10文字で表すと「原稿を商品化すること」である。知り合いや身内に配ればそれで終了の立派な装幀の本、というのもありなんだろうけど、売るつもりでつくらないと読んでもらえないというのも事実なのだ。お客様にもそう言う。商品となりうるコンテンツとしての詩というのを、どれだけ集められるのだろう。版元してるからには、自分の本を出す敷居はすごく低いのだけど、買ってくれるひとがいなさそうな詩集は、出しにくい。

おっと、そんなことより、幕末ものの楽しい本を出すんじゃなかったの?それを出すためには、目の前の仕事をやってしまわないと。