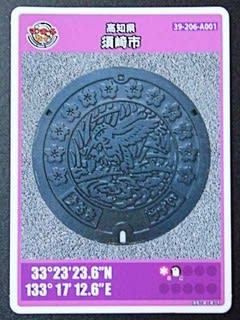

2016年4月1日、第1弾として全国28自治体・30種類の マンホールカードの配布が 開始されました。「須崎市A」のマンホールカードは、「須崎市役所 」でいただけます。

1989年に設置開始されたマンホールには「カワセミとヤマザクラ」がデザインされています。

「須崎市の花「ヤマザクラ」と鳥「カワセミ」をモチーフにして、デザインされています。それまでのマンホール蓋は、単に市章を蓋の中心に置いたものでしたが、公共下水道事業に対する市民の意識向上を図るため、1989年からデザインマンホール蓋を使用することにしました。蓋の外周にヤマザクラの花を配置し、きれいな水環境に生息するカワセミを中心に置くことにより、公共下水道により生活環境(特に水環境)の改善をイメージできるデザインとしています。」

訪問日:2018年6月15日

------------------------00----------------------

マンホールカード、頂きました。

2018年8月11日、第八弾として全国76自治体・76種類(計364自治体418種類)の マンホールカードの配布が 開始されました。「須崎市B」のマンホールカードは、「すさきまちかどギャラリー 旧三浦邸」でいただけます。

2018年に設置開始されたマンホールには「しんじょう君とヤマザクラ」がデザインされています。

「須崎市のイメージキャラクター・しんじょう君。 2016年ゆるきゃらグランプリで、グランプリを受賞し、デザインマンホール化の要望が強かったもので、この度やっとしんじょう君のマンホール蓋が完成しました。 須崎名物「鍋焼きラーメン」を頭にのせたしんじょう君を真ん中に置いて、須崎市の花であるヤマザクラの花びらを周りにあしらったデザインとしています。 県内外のイベントにひっぱりだこで、海外のイベントにも毎年何度も「出張」しているしんじょう君の人気にあやかり、このマンホール蓋を通じて、須崎の公共下水道に関心が集まることを期待しています。」